2013年版

2013年版

| 日 付 | お知らせ/出し物 | 劇 場 |

|---|---|---|

| 11月17日(日) | 第20回例会「通し狂言・伊賀越道中双六」四幕七場 | 国立劇場 |

| 9月7日 15日 | 第19回歌舞伎同好会 人形浄瑠璃「伊賀越道中双六」 | 国立劇場 |

| 7月7日(日) | 第18回DF歌舞伎同好会「加賀見山再岩藤」 | 新歌舞伎座 |

| 3月23日(土) | 第17回DF歌舞伎同好会「狂言隅田川花御所染」 | 国立劇場 |

| 2月16日 | 「新しい歌舞伎座について」講演メモ | サントリー美術館 |

| 1月20日(日) | 第16回DF歌舞伎同好会 「西行が猫 頼豪が鼠 夢市男達競」 |

国立劇場 |

| 1月27日 | 歌舞伎座新開場記念展のお知らせ | |

| 1月27日 | 2013年度の「活動計画」のお知らせ |

第20回歌舞伎同好会 観賞報告

13年度最後を飾る歌舞伎公演鑑賞会は、11月17日(日)12時から国立劇場にて45名のご参加を得て開催された。演目は、坂田藤十郎・中村橋之助さんらが出演の「通し狂言・伊賀越道中双六」四幕七場。国立劇場では今回で3回目の上演。

今回の企画は目玉を、9月に参加した文楽1・2部公演で、人形浄瑠璃を鑑賞して、同じ演目を歌舞伎の世界からも楽しむことに置き、国立劇場も3回の通し鑑賞客には、特別のプレゼント等を用意するなどの熱の入れようでもありました。

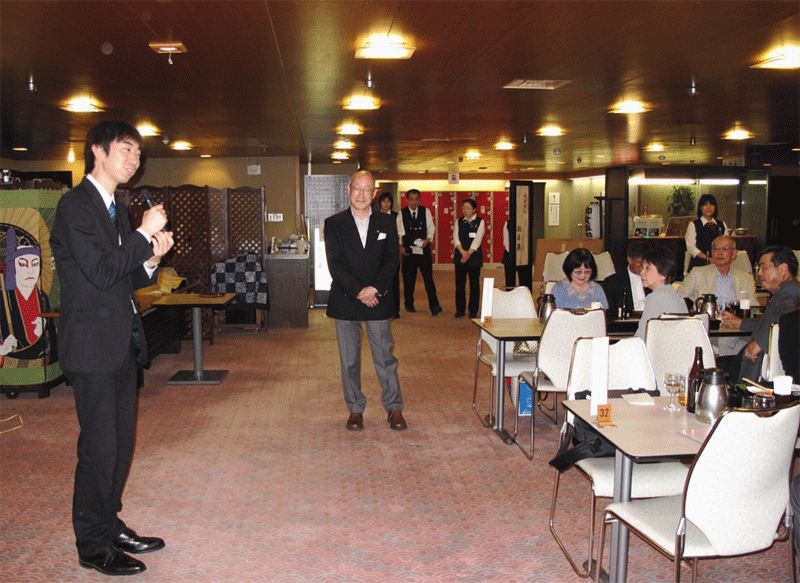

当日は、11時から事前のレクチャーを受講。制作部歌舞伎課の実際の制作に当たられた渡邊係長から、演目のあらすじと今回の見どころ、役者陣の配置や舞台作りまでの裏話などを交えた立て板に水の熱弁で、大変、興味を沸かす講話を得て、参加者も興味津々、期待を高めて鑑賞会に向かいました。

演目は、曽我兄弟・忠臣蔵と並ぶ日本三大仇討の一つ、寛永11年(1634)11月7日、岡山藩士渡辺数馬が鍵屋の辻で、荒木又衛門の助太刀を得て、弟の敵・河合又五郎を討つ伊賀上野の仇討。中村橋之助さんが演じる荒木又衛門(芝居では、唐木田正右衛門)は、見事な押し出しで、浄瑠璃や講談でも親しまれた英雄像を表現された。

また今回は、父坂田藤十郎さんが息子役、子の中村翫雀さんが老け役に挑戦する役回りで、親子逆転ながら翫雀さんの違和感のない堂々とした熱演で、クライマックスを盛りあげ、拍手喝采を得ました。

橋之助さんご自身が期待している「岡崎」の段にも是非、挑戦頂き、私たちも拝見できる機会を得たいと思っています。

少なからずの方が、同一演目を文楽と歌舞伎で鑑賞する初めての機会を得た訳で、それぞれの面白さを実感するとともに、私も含めて改めて文楽の素晴らしさも再認識させられた、と思います。

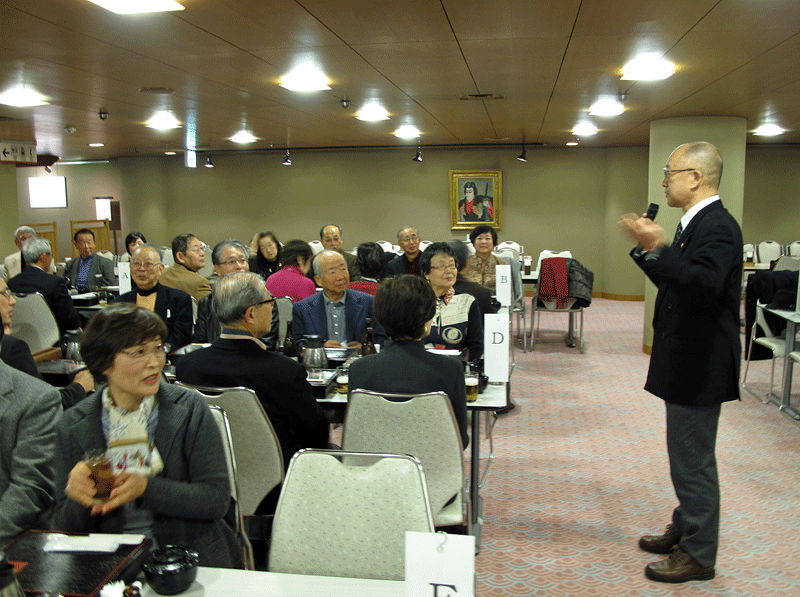

終演後、劇場内の「向日葵」で懇親会を開催し、事前レクチャーから公演を通じての 懇談を深めて、いつもながらに笑いと笑顔に包まれる中で、閉会した。

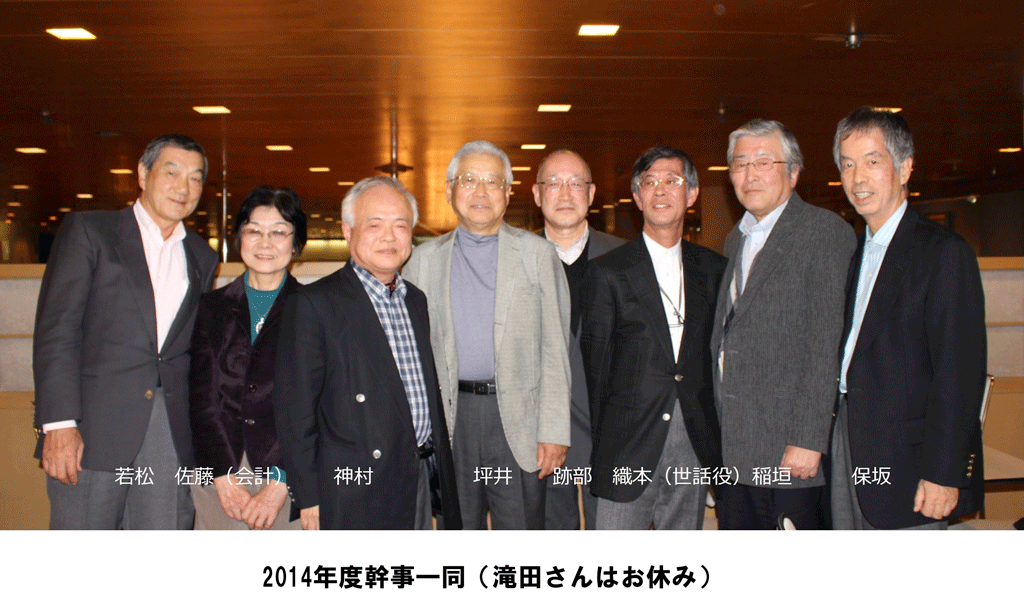

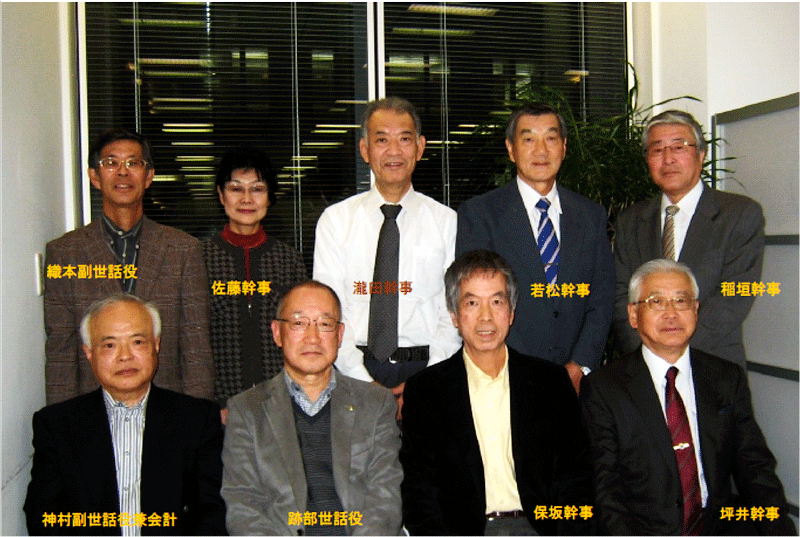

尚、この懇親会の席上で、同好会の世話役・会計幹事交替の紹介を行い、今年度の世話役・跡部から新たに織本聡さんに、また同好会創設以来、長きにわたり会計のご苦労を背負って頂きました神村さんも交替され、新会計幹事を佐藤和恵さんに引き継ぐことを報告させて頂きました。

今年度は、新歌舞伎座の杮落し公演が大きな課題でしたが、無事に70名の世帯で参加でき、来期へ繋がる歌舞伎公演の柱が出来たと思います。

尚、参加者数が徐々に50名前後で推移をしてきています。会員の拡大と数多くの方が参加できるよう、年間の活動の見直しに引き続き努力してまいりたいと思います。

この一年間のご支援・ご協力に感謝申し上げます。来期もよろしくお願い致します。

(跡部浩一・記)

第19回歌舞伎同好会 観賞報告

過日(9月7日、9月15日)、今回は文楽〈人形浄瑠璃〉『伊賀越道中双六(いがごえどうちゅうすごろく)』を一部二部と2日に分けて観賞しました。

この作品は、近松半二の絶筆となったものであり、日本三大仇討の一つ「伊賀越えの仇討」を扱った物語です。皆様がよくご存じの「荒木又右衛門(作中では唐木政右衛門)」が助太刀する仇討です。

一部は仇討の原因、助太刀するための武士の道理を立てるため、離縁した妻の7歳の妹との祝言等笑いも有りの内容濃い物語。

二部は仇を求めての苦労、我が子を殺めてまで仇討を成就させようとする悲しい展開、荒木又右衛門の助太刀で仇討成就となる感動の物語。

武士社会の仇討に係わらざるを得ない人々の数多の哀れと、内容の大変深い通し狂言でした。

さらに、大夫、三味線、人形の各部に人間国宝が多数出演され、高度な芸術に触れることができ、参加者全員大満足、大感動の観賞会でした。

当同好会、11月歌舞伎観賞も同じ『伊賀越道中双六』を予定しています。 文楽と歌舞伎、異なる日本古来の両芸術での観賞を楽しみに、皆様台風接近の中、急ぎ家路につきました。

( 文責 若松)

第18回DF歌舞伎同好会 歌舞伎観賞会報告

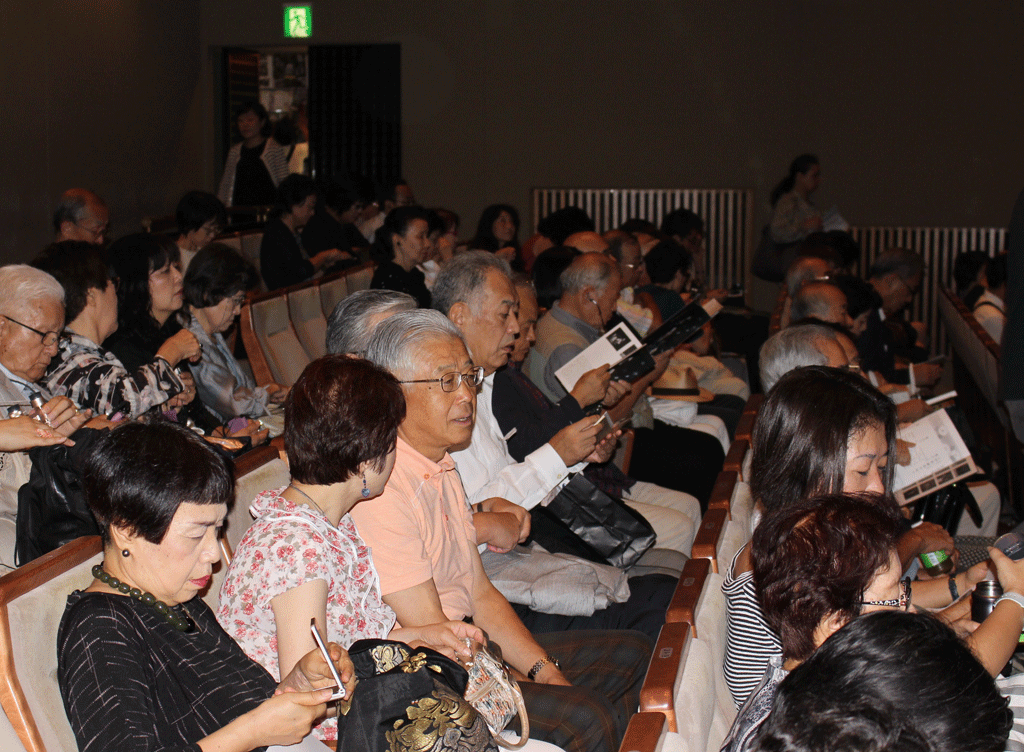

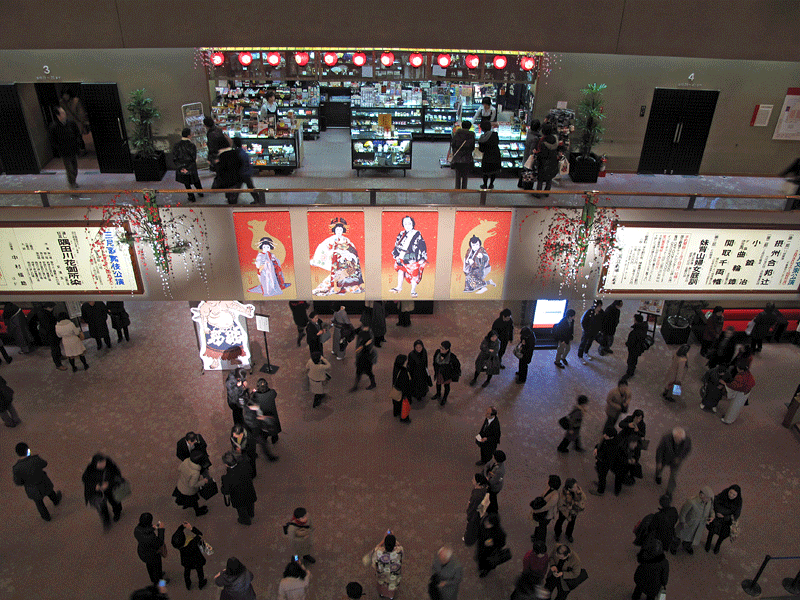

2013年度第3回目の歌舞伎観賞会を、本年4月に新装オープンした新歌舞伎座(銀座)で、梅雨明けした2日後の7月7日(日)に70名(会員40名、ご家族・ご友人30名)の皆様のご参加で開催しました。今回の観賞会は本年度の同好会活動の中心に位置付けたものです。昨年秋口から松竹(株)様と交渉を重ね、日曜日に70席全席を一度に確保することが出来ました。

新歌舞伎座は地下鉄東銀座駅に直結し、改札を出て土産物や弁当等を売っている木挽町広場右手をエスカレーターで上がったところが正門入り口。入場時間前なのに暑い中お客様でごったがえしておりました。新歌舞伎座の特徴は先に案内しておりましたように場内バリアフリーを意識した構造で、随所にエスカレーターやスロープがあり、また客席も大柄な私が足を組めるほどの広さとなっており快適に観劇が出来ました。

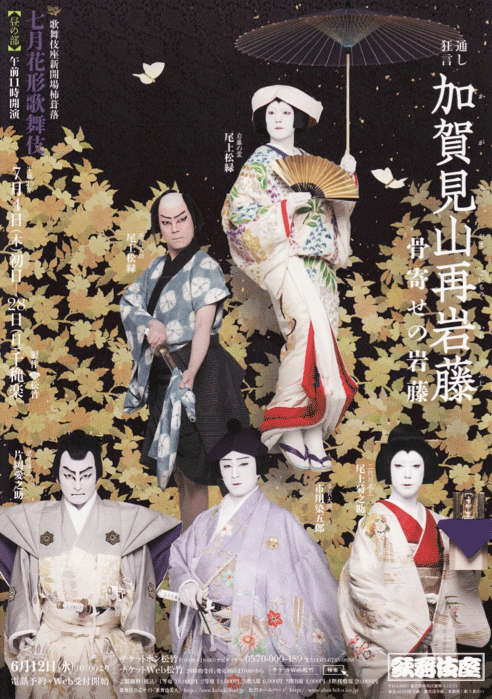

今回の演目は〈歌舞伎座新開場柿葺落 七月花形歌舞伎〉と銘打った河竹黙阿弥作の通し狂言「加賀見山再岩藤」(かがみやまごにちのいわふじ) 通称「骨寄せの岩藤」と題される歌舞伎のエッセンスを満載した傑作です。

加賀百万石のお家騒動を題材にした「鏡山旧錦絵」の後日譚で、主人の仇として打たれた局・岩藤の野晒しにされていたばらばらの骨が寄せ集まり亡霊岩藤となり復讐を始める言わば岩藤の逆襲劇(パロディー)。尾上松緑、市川染五郎、尾上菊之助、片岡愛之助を中心に、次代を担う若手多数が出演した花形歌舞伎に相応しい役者が好演技を披露。

また、電子機器を活用した新歌舞伎座ならではの骨寄せシーン、「ふわふわ」と呼ばれている満開の桜の山を飛んでいく岩藤の宙釣りなど、スケールの大きさと歌舞伎らしい色彩感覚が満ち溢れる見ごたえあるシーンが多々ある演目でした。

今回も前回同様事前レクチャーなしでの観賞になり解りづらさがありましたが、怪談物としての見せ場や生世話の味とを巧みに絡ませた趣向や雰囲気は十分味わうことが出来た事と思います。なお、恒例の観劇終了後の懇親会は会場の都合で行いませんでしたが、終演後、歌舞伎座の新たな劇場を回ったり、屋上の庭園を散策するなど、それぞれに、新しい歌舞伎座を堪能頂けたようで、皆様其々猛暑の中お帰り頂きました。

(文責 稲垣吉雄)

第17回DF歌舞伎同好会 歌舞伎鑑賞会報告

2013年第2回目の歌舞伎鑑賞会を、3月23日(日)国立劇場で36名(会員23名、ご家族13名)が参加のもと開催いたしました。数日前から気温が上がり、東京の桜はその日が満開という絶好の日和になりました。劇場の庭の桜ももちろん満開で、歌舞伎鑑賞とあわせて満開の桜も楽しめるという幸運な鑑賞会となりました。

演目は四世鶴屋南北の傑作「狂言隅田川花御所染(すみだがわはなのごしょぞめ)」。あらすじは、高貴な美しい姫が煩悩に狂う尼僧へと堕落。激しい女の情念を綴り、人間の性(さが)の恐ろしさを描いた南北の傑作です。清玄尼には初役で中村福助が演じ、翫雀、錦之介から清新な若手までの多彩な共演による楽しい舞台でした。

今回は、開演前の事前レクチャーがなかったので、あらすじ、出演人物の関係が今一つ分かりづらかったという意見がありました。毎回そうですが、歌舞伎の人間関係は複雑で当時の人々は筋を追うより、その場その時の雰囲気を味わったのかもしれません。筋を追うのは現代の人々の悪い性(さが)なのかなと思ったりします。

終演後、劇場内の「向日葵」で懇親会を開催。会員相互、ご家族同士、和気藹々と歌舞伎、桜、その他の話題で楽しい交流会となりました。

最後に、跡部世話役から新歌舞伎座での鑑賞会についてご案内がありましたので、この紙面をお借りしてご紹介いたします。

「新歌舞伎座での初鑑賞会は7月7日(日)、昼の部11時開演、1等席70枚確保が見通せる段階にあります。但し演目・出演者・料金等は未定で、募集詳細は追って5月連休明け以降に案内できると思います。会員の利用ルールは先着順、予定枠まで会員1名に付き2名まで、先行予約は受け付けない、終演後の懇親会は当面実施しない方向で検討中です」。

今年も国立劇場と新歌舞伎座を併用しながら、会員の皆様に歌舞伎を楽しんでいただけるようにと思っております。

(織本記)

「新しい歌舞伎座について」講演メモ

16日に開催されましたサントリー美術館での「歌舞伎展」の中の記念講演会の抽選にあたり、出席してきました。概要をご参考までに整理しました(2013/2/17 跡部・記)。

- 2013年2月16日(土)14時〜15時30分 サントリー美術館3階

- 設計/建築家・隈研 吾氏 参加者100名

【講演要旨】

-

今回、歌舞伎座5期目の改装。通常の3倍以上の手間暇をかけた

新歌舞伎座 - 本日は、歌舞伎座の歴史、その歴史継承の変遷の面白さを中心に話したい

- 1603年に出雲の阿国が、歌舞伎を初演→能の影響を受けた演出

- 通路と間、演劇空間を一体に、役者と観客を結ぶ劇場空間を展開

- それを拡張して江戸の芝居小屋3座(中村座・森田座(守田座)・市村座)に発展

- 1889年(明治22)に、演劇改良運動の中で、三座を統合して歌舞伎座に

- 目的は、世界に通用する歌舞伎文化を。パリ・オペラ座を模倣

- 第1期は、福地源一郎氏が主導、洋館の瓦葺

- 場所は、皇居から江戸湾までの直線の軸通り=晴海通り・木挽町に作る

- パリ・シャンゼリゼを参考に、ルネッサンス様式で

- 第2期は、1911年(明治44)。和風に一変。唐破風造りを正面に

- 千鳥破風も内装に。理由は、帝国劇場が出来たことで、和風化

ガス燈の室内照明 - 第3期は、1924年(大正13)

- 現在の左右の切妻と中央に大きな切妻(現在なし)の構えに

銭湯の造りにも発展(街の象徴)

吉田五十八先生の設計(戦後和風建築の源流)

しかし、音響効果は悪かった - 第4期は、1950年(昭和25)

- 中央の切妻を外し、戦後の復興の象徴として再建

岡田信一郎先生が設計。音響効果も大幅に改善 - 第5期、2013年(平成25)隈研吾氏が担当。清水建設

- 「21世紀は、都心に人が戻る時代」に相応しい環境と街造りの一環

現在の正面右手にあった追加建築した切妻棟を後退させ、防災広場を造り、緑と地下鉄から濡れずに、木挽町通りを明るく、広くした - 客席数はほぼ同じ。観客席の柱は最大限外し、花道がどこからでも見える環境に。椅子は横3・縦6㎝拡げ、左右1mの幅を広げた

椅子席も錦糸を入れて華やかに。音響効果は一段と改良

照明はLEDを採用し、やや赤みを帯びて照明効果は大きく

外観は、白地に黄味を加えた - 第3期の原色は白だった(解体工事で)

コンクリート造りから鉄筋へ

プレキャストコンクリート(ガラス繊維入り)を採用

切妻等は、アルミで軽量化。曲線部分は、銅版を採用‥‥等々で

後は、4月の開場をお楽しみに!とのこと - 建築設計の技術的な解説は、小生には不明でありましたが、興味深かった点は全5回にわたる改築が、それぞれ歴史的な節目に実行されていること、即ち

- 第1期・明治維新後の西洋文明開化期

第2期・その継承発展期

第3期・関東大震災の翌年に完成

第4期・太平洋戦争後の復興期

第5期・東日本大震災後

今期が、3・11関連としてはどうか、との疑義もありますが、ともかくも過去の改築期が、かなりの苦難の時期に、時代の象徴的な建築・新しい時代の創造として戦略的に展開・継承されてきたことは事実のようであります。(雑感)

以上

歌舞伎座「江戸の芝居小屋」展は、3月31日まで、サントリー美術館にて開催中。お時間があれば、是非、拝見してみて下さい。出品数241点。展示替えあり

四代、五代、六代、七代目の市川團十郎関係のものや五代目團十郎と初代中村仲蔵の錦絵などは、一段と目を惹きました。

第16回 DF歌舞伎同好会 歌舞伎鑑賞会報告

2013年新春の歌舞伎鑑賞会を1月20日(日)国立劇場で56名の会員が参加されて、開催致しました。

|

今年は、360編もの作品を残され、「江戸演劇の大問屋」と称賛された河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)の没後120年にあたり命日も1/22という節目で、黙阿弥の大正期から埋もれたままであった作品を取り上げ、現代風にアレンジした奇想天外の娯楽作品として、新春に相応しい公演を楽しみました。

演目は、慶応2年(1866)2月、江戸市村座初演の「櫓太鼓鳴音吉原」を原作に、初演の7年後に改訂されたものを「西行が猫 頼豪が鼠 夢市男達競(ゆめいちおとこだてくらべ)」六幕十場として、新たに尾上菊五郎一座を中心に上演。

前半は、初代横綱の明石志賀之助(菊之助)と彼を命懸けで守った男達の元祖・夢の市郎兵衛(菊五郎)の活躍を、後半は、無類の猫好きで知られた花魁・薄雲太夫(時蔵)を巡る猫と鼠の精霊の対決という異色な設定で、仁王仁太夫(松緑)と明石、両力士の対立や猫と鼠の立ち廻りなど、菊之助の相撲取を拝見したのは初めてで、なかなか流石に堂に入ったものでありました。四幕目には宝船・七福神が入るなど、筋書きとはやや異なる演出でしたが、正月らしさも交えた歌舞伎ならではの見せ場満載のお年玉でもありました。

開演前に、国立劇場芸能部田村副部長による事前レクチャーで、あらすじや出演人物の関係、見どころ等の判り易い解説があり、一段と興味を持って拝見できたと思います。

終演後、国立劇場「向日葵」で新春懇親会を開催、会員と奥様たちとの談笑が、一段と華やいだ雰囲気に包まれた交流会となりました。

|

|

|

|

|

次回は3月23日に、中村福助主演の「隅田川花御所染」の 鑑賞を予定しています。

また、4月に再開される新歌舞伎座での公演も今年の活動に加えていく予定で、より一層、歌舞伎の面白さ、古典芸能の伝統を学んでいきたいと思っています。

以上(跡部 記)

歌舞伎座新開場記念展「歌舞伎江戸の芝居小屋」(お知らせ)

DF会員・合田さまからのご紹介で、情報をご提供します。

- 2月6日〜3月31日まで、サントリー美術館で、表記が開催されます。 ご都合つく方は、是非、個別に、ご鑑賞下さい。

www.suntory.co.jp/sma/exhibit/2013_1/index.html

www.suntory.co.jp/sma/exhibit/2013_1/index.html - 2月16日(土)14時〜15時30分、サントリー美術館6階で 「記念講演・新しい歌舞伎座について」講師・隈研吾氏(建築家)が 開催されます

- これは事前申込制で、サントリー美術館のホームページにアクセスし て個別に申込をエントリーして下さい。

- 定員100名とのことで、抽選方式で、決定されるようです。

- 同好会として、優先枠を確保することが不可のため、会員の皆さまの 個別対応にて、お願い致します。

以上(世話役 跡部浩一)

2013年度の「活動計画」を 以下の通りに策定致しました

- 鑑賞会は、国立劇場をベースに、「歌舞伎公演4回、文楽公演1回計5回の開催」としそのうち1回は、今年、ご関心の高い「新歌舞伎座での公演」を7月以降に具体化する

- 7月以降の新歌舞伎座公演を優先する関係で、6・7月恒例の「歌舞伎鑑賞教室」への参加は、見送る。但し、新歌舞伎座の公演日程如何で、調整もありうる

- 終演後の懇親会は、国立劇場「向日葵」での開催とし、年間3回を予定する

- 具体的には、以下の通りです(各会毎に、ご案内致します)

- 1月20日(日)国立劇場「夢市男達競」51名参加(終了)

- 3月23日(土)国立劇場「隅田川花御所染」現在、募集中

- 7〜8月頃新歌舞伎座現在、調整中(懇親会なし) (注)2月頃には、ご案内を予定しています

- 9月国立劇場「文楽公演」未定(懇親会なし)

- 11月国立劇場「歌舞伎公演」未定(懇親会予定)

-

幹事会体制

- 世話役:跡部浩一

- 副世話役兼会計:神村安正

- 副世話役:織本 聡

- 事務局:瀧田正勝

- 幹事:保坂洋・佐藤和恵・若松常美・稲垣吉雄

- 幹事 / DF事務局長 坪井荘一郎

以上(世話役 跡部浩一)