| 日 付 | 出し物 | 劇 場 |

|---|---|---|

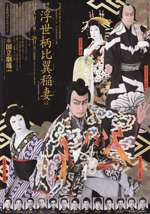

| 第15回 11月10日 | 浮世柄比翼稲妻 / 舞台施設見学ツアー | 国立劇場 |

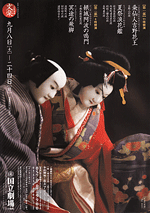

| 第14回 9月08日 | 文楽鑑劇会 | 国立劇場 |

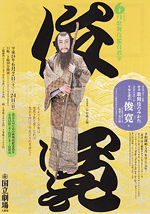

| 第13回 6月17日 | 歌舞伎鑑賞教室 / 俊寛 | 国立劇場 |

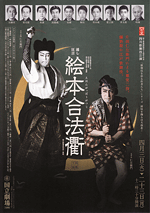

| 第12回 4月22日 | 通し狂言 絵本合法衢 | 国立劇場 |

| 第11回 1月22日 | 三人吉三巴白浪 / 奴凧廓春風 | 国立劇場 |

第15回歌舞伎同好会鑑賞会「11月鑑賞会」

|

11月10日(土)午後12時から4時10分まで、国立劇場で41名の参加者を得て11月歌舞伎鑑賞会を行いました。

演目は「浮世柄比翼稲妻」。江戸歌舞伎を代表する作者・四世鶴屋南北円熟期の傑作です。お馴染みの侠客・幡随院長兵衛と、若衆・白井権八の世界を巧みに織り交ぜ、多彩な立ち回りと名台詞のやり取りが見どころの「鈴ヶ森」や、両花道を使っての様式美あふれる「鞘当」、さらに今回は、お家騒動の兆しが見える「初瀬寺」を含む物語の発端と、下女の切ない純愛を描く「山三浪宅」を加えた通し狂言となっています。複雑な人間関係は神村幹事から事前に配布された資料で補足勉強。より深く楽しむことができました。当初出演する予定であった市川染五郎が、ご存知の舞台事故で休演となり、中村錦之助、市川高麗蔵が代役を務めましたが、特に熱演の錦之助の演技には光るものを感じました。

実は今回の鑑賞会のハイライトはこの後に待っていました。坪井前世話役のアイデアで実現した特別に我々だけが舞台裏を見学する「舞台施設見学(バックステージツアー)」です。一般のお客が退場した後、2班に分かれて見学しました。まずは全員が舞台中央に集合して廻り舞台の実体験です。

「廻り舞台は世界に先駆けた日本の発明と言われています」などと説明を受けながら、ゴーッと回転し始めると歓声が上がります。「俳優からは客席がこのように見えます」客席に目をやると意外に身近な距離感です。花道を六法を踏みつつ(真似ごと)散策。舞台裏の先ほど見たばかりの大道具、小道具の数々。日舞の時、足拍子の響きを良くするために敷き詰める檜一枚板でできた所作台の群。3×12尺で1枚百万円、油脂が付くのを嫌い絶対に素手で触れてはいけないと聞きびっくり。普段は見ることができない大太鼓や、雷の擬音の説明。舞台の下に降りてセリ、スッポンや廻り舞台装置を見学。「ここは地獄を意味する奈落と言いますが、猛暑の中、人力で回していた頃、悪環境故にその名が付いたそうです」とか。あっという間の楽しい1時間の見学が終わりました。

|

|

|

| バックステージツアーを楽しんだみなさん | ||

今年1月から坪井名世話役を引き継ぎ、世話役を務めさせていただきました。人数が多いので恐れていたミスですが、集合時刻の訂正程度で済んだことは、幹事やメンバー皆様のフォローのおかげです。来年1月からは跡部世話役にバトンタッチいたします。この1年間の皆さまのご協力に深謝するとともに、今後も変わらぬご支援をよろしくお願い致します。

以上

(保坂 記)

第14回歌舞伎同好会鑑賞会(9月8日)

|

14回目の同好会は年一度の文楽鑑劇会を持ちました。文楽観劇は3回目となりますが、文楽独自の愉しさと歌舞伎との比較で歌舞伎への理解を深まることから、毎回満員盛会です。団体チケット入手の制約で30名限定で会員の皆様のご要望に応えきれないのが残念でした。

今回公演は「傾城阿波の鳴門」と「冥途の飛脚」の2本立て。「阿波の鳴門」は「巡礼に御報謝‥‥」が人形浄瑠璃の代名詞になっていますが、その元芝居「十郎兵衛住家の段」。母娘の悲哀の物語かと思いきや、娘お鶴は実父に惨殺されるという結果にびっくりされた方もあったかもしれません。実の娘と判りながら名乗れない母親の義理立て、そうとは知らず、幼子を殺してまで金を奪わねばならない父親の義理立て、夫婦を縛る「義理(忠義)」とは何かが判らないと本当に芝居は理解できません。「良いとこ取り公演(人気のある幕だけの公演)」の限界でしょう。

「冥途の飛脚」は「淡路町、封印切、道行」の3段。「封印切」は昨年5月の第6回の明治座観劇会で勘太郎、七の助でご覧いただきました。忠兵衛の男の「一分」が立たぬとの封印切りには、「蕩児に一分があるかよ!」と藤沢周平ファンから罵声が飛びそうです。嫌われ役八右衛門が諭す分別は「商人の一分」、情人の無分別も我が身故の因果と呑み込み、忠兵衛を抱きしめる梅川は「傾城の一分」か。3者の「一分」では、どうも忠兵衛の「分」が悪そうです。近松門左衛門さんの忠兵衛を観る目は厳しいのではないでしょうか。冥途への「道行」は歌舞伎では、しんしんと降る雪景色ですが、文楽では、霙まじりの氷雨の中、枯れススキとぬかるみの褐色の荒涼たる世界。どうも文楽の方が歌舞伎より、リアリスチックに思うのですが、皆様のご感想は如何でしょう。

|

|

今公演では、人間国宝住太夫(大正13生)の入院休演、人形の文雀師(昭和3年生)は黒子に支えられての奮闘。「文雀、頑張れ!」との掛け声に感動しました。

私は、浪速の朝日座で文楽に親しみ始めましたが、はじめて東京公演を観て、その満員盛況、万来の拍手にびっくり仰天、「これ、ホンマかいな!」でした。以来30年以上、東京公演は依然として満員盛況です。

「大阪の人はおもろいモンを観に行く、東京人は教養知識で観に行く」との評論があるようですが、少々穿ち過ぎでしょう。「エエもん、ホンマもん」で、「日本人の心の故郷に遊べる」から文楽を観にいくのではないでしょうか。昨今、本拠地では助成金の打ち切りが取り沙汰されているとか。「拝啓、市長様文楽は浪速の宝、即ち国の宝です。どうか守ってください」と「飛脚」を立てたいのですが、会員の皆様のご賛同を得られるや否や。

次回は、歌舞伎に戻って、大南北作「浮世柄比翼異稲妻」。「恋の鞘当」の語源の「鞘当」、「お若えのお待ちなせえ!」のご存知「鈴が森」の元芝居の通し上演。染五郎の事故で一人二役は愉しめなくなりましたが、錦之助、高麗蔵が代役を努めます。劇場のご好意で舞台裏見学付きです。千客万来を請い願います。

以上(神村 記)

第13回歌舞伎同好会鑑賞会

|

第13回歌舞伎同好会の鑑賞会が去る6月17日(日)国立劇場で開催されました。

今回は、歌舞伎鑑賞教室として、大谷廣太郎氏による〈歌舞伎のみかた〉の解説から始まりました。鑑賞教室ですので、日本語学校の外国人も多数参加していました。

花道の説明から始まり、舞台の上手下手、こまをヒントに作られた廻り舞台、迫(せり)の説明。歌舞伎を守り立てる義太夫、長唄、鳴り物の特別出演も有り、大変分かり易い説明を得て、予備知識を持っての鑑賞となりました。

歌舞伎の出し物は、近松門左衛門作「平家女護島 俊寛 鬼界ヶ島の場」です。

中村橋之助の俊寛僧都、荒々しい男性出演者の中 紅一点(?)中村児太郎の海女 千鳥が初々しさを醸し出していました。

圧巻は、島に1人残った俊寛が去っていく船への別れのクライマックス。多少オーバー過ぎる感は有りましたが、これが歌舞伎の凄さ、醍醐味だと思います。

幕が閉じた後、感動を抱えて懇親会場へ移り、60余名での大宴会となりました。大変和やかな時を過ごし、心身とも癒され、次回の鑑賞会を期待しつつ、全員(?)帰路に着きました。

|

|

|

|

以上(若松 記 06/27/2012)

第12回歌舞伎同好会鑑賞会

|

第12回歌舞伎鑑賞会は、4月22日 64名の方の参加を得て国立劇場で開催しました。 今回は、国立劇場開場45周年記念公演のシリーズ最終演目を飾る四世鶴屋南北作の「通し狂言 絵本合法衢(えほんがっぽうがつじ)」を楽しみました。

加賀前田藩の一門をモデルにした冷酷非情な侍と彼と瓜二つの無頼漢を片岡仁左衛門が二役をつとめて好演、豪華な顔ぶれを交えて大輪の悪の華を魅力たっぷりに演じ、拍手喝采のうちに終演となりました。

4時間強の長丁場でしたが、四幕十二場を堪能できたと思います。観劇後の恒例の懇親会は、劇場内食堂で59名の方が参加され、冒頭、初参加された真瀬新代表にご挨拶を頂き、終始和やかに開催。仁左衛門の魅力を語り合うご婦人の笑顔と会話に包まれながら閉会。

なお、当日、早くも来年1月の新春歌舞伎の日程調整を求められるなど、幹事会も頑張って皆さまのご期待にお応えしたいと考えております。

次回6月は、国立劇場での歌舞伎鑑賞教室にて、中村橋之助主演の「俊寛」を予定。64名の方の参加を予定しています。引き続き、よろしくお願い致します。

|

|

|

以上(跡部 記)

第11回歌舞伎同好会鑑賞会

|

第11回の歌舞伎鑑賞会を67名もの参加を得て、1月22日国立劇場で行いました。

講演前に国立劇場の田村さんからレクチャーを受けました。庚申丸と百両の行方をめぐっての、三人の吉三の複雑な人間関係を教わったおかげで、いつもはパンフレットを見ながら物語の内容は?と言う状態ですが、今回はすんなりと物語に入っていけました。

「三人吉三巴白浪」は今回初めて鑑賞しました。「月も朧に白魚の篝も霞む春の空、冷えて風も微酔いに心持よくうかうかと、浮かれ烏のただ一羽‥‥」は何気なく知っていました。河竹黙阿弥は初演時には「三人吉三廓初買」を出したそうですが、余り評判が良くなかったので、「廓初買」の吉原遊郭の部分を省略して再演したら大評判になったそうです。

親子三代競演の「奴凧廓春風」は松本金太郎君の可愛いさに会場内が盛り上がりました。お祖父ちゃんの幸四郎さんの金太郎君を見る目も,微笑ましい限りでした。孫はかわいい!!!

鑑賞後は恒例になった懇親会を「向日葵」で66名の出席で行いました。今回から席割りをくじ引きにしました。歌舞伎の鑑賞も楽しいけれど、後の懇親会もいつも楽しみです。少しずつ皆様ともお話できるようになってきて、嬉しく思っています。余り役に立たない幹事ですが,よろしくお願いします。

|

|

|

以上(佐藤 記)