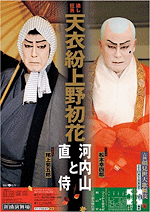

第5回歌舞伎同好会鑑賞会

|

|

||

|

「11月14日、第5回歌舞伎同好会の鑑賞会を新橋演舞場「吉例顔見世大歌舞伎公演」で催しました。ご夫妻24組を含む総勢50名のご参加を得ました。

演目はご存知、「河内山と直侍(天衣紛上野初花)」。小悪党河内山宗俊の大名相手の「かたり」の痛快、雪深い入谷田圃の蕎麦屋の温もりと人情、透きとおるような清元のひびきをバックに直次郎と三千歳との色模様。この狂言は、河竹黙阿弥による明治14年3月初演作です。明治維新以来、文明開化と欧化主義に翻弄され続けてきた河竹新七が引退の覚悟を秘して書き上げた一世一代の白浪狂言で、滅び去った「江戸の粋」への限りない愛惜の情と郷愁を込めた、まさしく江戸への挽歌だったと言えましょう。この年12月新七は黙阿弥と名を変え、一旦現役を去りました。

時を経て、平成22年の顔見世で、幸四郎、菊五郎、時蔵、段四郎の名演を得て、参加者の皆様に「江戸の粋」の世界を満喫していただきました。

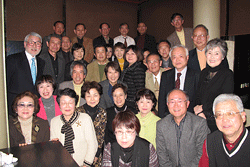

観劇後は「銀座がんこ1丁目店」に場所を変え、恒例の懇親会を持ちました。会は談論風発。黙阿弥芝居の世界に比して、痛快事、風情情緒、伝統への想いを欠き、痛恨事ばかりの昨今の世情を嘆く声も聞こえました。

歌舞伎同好会も昨年の11月からスタートして満1年経ちました。 同好会登録メンバーも昨年11月スタート時は17名でしたが11月14日現在60名となりました。 この1年間延べ5回の観劇会を開催し、毎回多数の会員のご参加を得ることができました。

来年は1月23日の国立劇場鑑賞会を予定しており66名の参加をいただきます。引き続き歌舞伎同好会へ御協力をお願いいたします。

以上(神村記)

歌舞伎同好会第4回鑑賞会

歌舞伎同好会の第4回観賞会は、9月11日(土)国立劇場小劇場で「文楽鑑賞」をおこないました。

歌舞伎同好会の第4回観賞会は、9月11日(土)国立劇場小劇場で「文楽鑑賞」をおこないました。

「歌舞伎と人形浄瑠璃との関係は、三大歌舞伎の「忠臣蔵」「菅原伝授」「義経千本桜」が全て人形浄瑠璃をオリジナルにしていることからも、その深さや重要性が解ります。

そこで、今回は人形浄瑠璃「文楽」鑑賞を計画しました。人数制限もあったため参加者は31名、内ご夫婦参加12組で盛会でした。「文楽」初見の会員がほとんどで、歌舞伎への理解の幅が広がったのではないかと思います。

演目は時代物の「勢州阿漕が浦(1741年初演)」と世話物「桂川連理柵(1776年初演)」の2本立て。後者は中年男長右衛門(40歳半ば?モデルは38歳)と14歳の少女お半の心中行という際物狂言。貞節な妻が有りながらの男の身勝手と切り捨てるか、15年前の同じ日の心中の生き残り男が見た青春への幻影に思いを遣るか ‥‥ 。

参加されたのご夫婦の間ではどんな議論になつたでしょうか。興味深々です。文楽の楽しみは、語り(浄瑠璃)、三味線と人形遣いの三業が力でぶっつかり合う緊張と調和の見所、聞き所、そして三業併せて総勢七十数名の小所帯、人間国宝から新人まで総出演のアットホーム感一杯でした。 特に、人間国宝竹本住大夫「義太夫)、豊竹嶋大夫(三味線)、吉田蓑助(人形遣い)の芸の素晴らしさには参加者全員感激ししばらくその余韻に浸り大満足の文楽観賞会でした。

以上(神村記)

(画像拡大可)

歌舞伎同好会第3回鑑賞会

歌舞伎同好会第3回観賞会が6月6日(日)国立劇場で行われました。

歌舞伎同好会第3回観賞会が6月6日(日)国立劇場で行われました。

今回は趣向を変えて「歌舞伎鑑賞教室」です。澤村宗之助による「歌舞伎のみかた」という解説から始まります。まずは舞台装置、地方(じかた)、隈取り、衣装の仕掛けなどを現物で説明、また若い女性を舞台に上げて衣装を着せて歩かせたり、波や雨を太鼓で打ち分け、男女の走る様子をツケ打ちで表現するといったことがらを体験させ、舞台に関して小気味よく解説してくれました。

演目は歌舞伎十八番の内「鳴神(なるかみ)」。高僧の鳴神上人 (片岡愛之助)が朝廷から密命を受けて派遣された絶世の美女雲の絶間姫(片岡孝太郎)の肌に触れて陥落し、薦められるまま酒を飲んで酔い潰れ計略にはまってしまうという男なら誰でも理解できる分かり易いストーリーの上、歌舞伎らしい演出が満載の内容で、同好会の初心者もベテランも共に大いに楽しんだ舞台でした。

(片岡愛之助)が朝廷から密命を受けて派遣された絶世の美女雲の絶間姫(片岡孝太郎)の肌に触れて陥落し、薦められるまま酒を飲んで酔い潰れ計略にはまってしまうという男なら誰でも理解できる分かり易いストーリーの上、歌舞伎らしい演出が満載の内容で、同好会の初心者もベテランも共に大いに楽しんだ舞台でした。

続いて3階のレストラン「向日葵」で懇親会です。今回の出席者は過去最高の47名、内ご夫妻での参加が15組もありました。会を重ねる毎にお馴染も増え、奥様方も和気あいあい。児玉事務局長の挨拶は「DFは会員に支えられているが、その会員を支える奥様方がこれほど参加する会は他にはない」。この夜のビール、ワイン、日本酒の消費も右肩上がりで、事務局の予測を大きく上回るものでした。

次回は9月11日(土)国立劇場での「文楽公演」鑑賞を予定しています。

以上

幹事:保坂洋

(画像拡大可)

歌舞伎同好会第2回鑑賞会

歌舞伎同好会第2回観賞会が3月7日(日)に取り壊しを真近に控えた歌舞伎座で行われました。

歌舞伎同好会第2回観賞会が3月7日(日)に取り壊しを真近に控えた歌舞伎座で行われました。

当日は朝から冷たい雨が降っていましたが、歌舞伎座さよなら公演もいよいよあと2ケ月を残すのみとなり満員の大盛況でした。

DF同好会からは、総勢35名、その内奥様やご家族同伴14組の参加があり、演目及び有名歌舞伎俳優の勢ぞろいに参加者は酔いしれ大満足の観劇会となりました。

出し物は午後14:30からの第2部を観賞しました。

最初は菅原伝授手習鑑より「筆法伝授」を観賞、仁左衛門扮する菅原道真が武部源蔵(梅玉)に筆法を伝授する緊迫した場面に感動を誘われ、伝授は許されても勘当は許されない源蔵夫婦の嘆きと悲しみが巧みに描かれ観客の多くの涙を誘っていました。

次の「弁天娘女男白浪」は菊五郎一世一代の弁天小僧とあって満員の歌舞伎ファンの「音羽屋」「音羽屋」の掛け声が会場を圧するばかりでした。また稲瀬川の勢ぞろいの場では傘を持った5人の華やかさと黙阿弥の耳に心地よい七五調のセリフは迫力があり、歌舞伎の醍醐味を思う存分味わうことが出来ました。

この感動冷めやらぬ2次会は最初から最後まで熱気に溢れ大盛況でした。

田畑義二さんに「歌舞伎の家系」についてレクチュアーをいただき参加者は一段と歌舞伎に興味を深め、特に奥様方は次回観賞会では「○○屋」「○○屋」と声掛けをしようとアルコールも入ったせいか発声練習をしたのには驚きました。次回はどんな観賞会になるのやら。

参加者同士の懇親が観賞会を重ねるごとに深まっていくのが感じられました。

以上

幹事:神村、田畑、阿部

(写真<拡大)

歌舞伎同好会第1回鑑賞会

「歌舞伎同好会の第1回鑑賞会が1月9日(土)国立劇場新春公演鑑賞で行われました。総員35名の参加、中でもご夫妻でご参加が9組あり、家族で参加できる同好会が実現できました。

「歌舞伎同好会の第1回鑑賞会が1月9日(土)国立劇場新春公演鑑賞で行われました。総員35名の参加、中でもご夫妻でご参加が9組あり、家族で参加できる同好会が実現できました。

演し物は、名古屋城の金の鯱の鱗を盗んだという大盗賊、柿木金助伝説を基にした「旭輝黄金鯱」。並木五瓶の原作に菊五郎、国立劇場文芸部のアイデアで一大スペクタクルに書換えられたもの。菊五郎の大凧の宙乗り、若手人気抜群の菊の助の真水を使っての鯱との格闘というケレン技に加えて、時代物、世話物、荒事、和事の歌舞伎の様式の全てを織り込んでの大サービスで、歌舞伎の娯楽性を堪能できました。

鑑賞後、場内食堂で懇親会がもたれました。進行を児玉事務局長にお願いして新年らしい賑やかなな懇親会となりました。

松村代表のご挨拶、会員の自己紹介、幹事神村さんから「歌舞伎を観る視点、歌舞伎略史」のレクチュアーがあって終了。次回は3月7日歌舞伎座さよなら公演鑑賞を予定しています。

以上

幹事:神村・田畑

(写真<拡大)