第10回歌舞伎同好会鑑賞会

|

第10回の歌舞伎鑑賞会を60名の参加を得て、10月10日 国立劇場で行いました。

国立劇場開場45周年記念公演の1回目で演目は「開幕驚奇復讐譚」。 曲亭馬琴の未完読本をベースに創作を加えた「新作歌舞伎」の意気込みに期待されました。

菊五郎、菊乃助親子の2人宙乗りの趣向、女子蹴鞠チーム「なでしこ」のチャリ(道化)、奇抜な衣装とサービス意欲は買うものの、「驚奇」にはいささか食傷気味の愚感を持ったが、参加者の皆様のご感想は如何だったでしょうか。改めて古典物の完成度と新作の難しさを認識した次第。

次回1月鑑劇会は同じく国立劇場で幸四郎、染五郎一行で黙阿弥の名作「三人吉三巴白波」。「月は朧に白魚の ‥‥ 」の名せりふに七五調の日本語の美しさと古典歌舞伎の完成度を愉しんでいただきたいと思います。

今回も国立劇場芸能部田村副部長の公演前レクチャーサービスをいただきました。 観劇後の恒例の懇親会を劇場内食堂で56名の参加で和やかに開催。坪井世話役より来年度の世話役保坂さんと幹事の紹介がありました。

来年も新世話役幹事体制でよろしくお願いいたします。

|

|

|---|

以上(神村記)

第8回歌舞伎同好会鑑賞会

|

|

|

6月26日(日)、国立劇場で行われた「義経千本桜河連法眼館の場」を鑑賞しました。前回と同じ演目ですので、表現の違いも勉強できます。主役を演ずるのは、中村翫雀、中村壱太郎の親子共演。ご承知の通り、翫雀の父は坂田藤十郎、母は扇千景です。

今回は、歌舞伎鑑賞教室として行われました。まず、壱太郎君(20歳)が歌舞伎の基本を説明します。選ばれて舞台に上がった若い男女二人の観客を相手に、義太夫の台詞を聞きとらせたり、見えを切るしぐさ、女形を真似させたりと、パフォーマンスを交えながら、テンポよく楽しく解説してくれました。見ていると、役者が何気なく演じている所作も、素人には全くできません。簡単に見えるゆっくりした動き、決めの立ち姿、間の取り方は、長年の基礎訓練に裏打ちされた者だけが可能だということが、よく理解できました。

今回も、同好会の出席者は57名、内夫婦が19組という大所帯です。世話役の努力の賜で、前から7-10列という最高の席を確保でき、じっくり楽しむことができました。

次いで、5時から鑑賞会と同じ位楽しく有意義な懇親会です。いつも国立劇場内のレストランを利用していましたが、メンバーの紹介で、初めて近隣の中華料理店で行いました。50名がゆったり入ることができる個室で、周囲を気にすることなく、まだ明るい外を忘れ、飲み、食べ、回を重ねてすっかりお馴染になったメンバー達の語り合いは、尽きることがありませんでした。

以上(幹事:保坂洋記)

第7回歌舞伎同好会鑑賞会

去る5月14日、歌舞伎同好会の第7回鑑賞会が多数のご夫妻の参加を得て、総勢55名で、明治座にて盛大に催されました。明治座での歌舞伎開催は16年ぶりとのこと。

去る5月14日、歌舞伎同好会の第7回鑑賞会が多数のご夫妻の参加を得て、総勢55名で、明治座にて盛大に催されました。明治座での歌舞伎開催は16年ぶりとのこと。

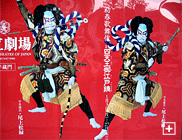

三大名作のひとつ、『義経千本桜』の【川連法眼館】別称[四ノ切]、蝶の姿となって舞い踊る『蝶の道行』、悲恋の『恋飛脚大和往来』の【封印切】を、これからの歌舞伎界を背負う若手イケメン "市川染五郎" "中村勘太郎" "中村七之助" "市川亀治郎"等が演じた。

歌舞伎の醍醐味、早変り・欄干渡り・宙乗りを[四ノ切]主役の狐が演じ、女方が妖艶な蝶を舞い(オペラグラスでのアップはぞっとする美しさ)、果敢なきかな、男の性か、女の為に切ってはならない封印を切ってしまう男と悪友との絶妙な掛け合い台詞等々、歌舞伎役者の素晴らしい演技に魅せられ、十分満喫できた鑑賞会でした。

終演後、有志20名以上の参加を得て、人形町界隈の散策ツアーも催された。引率者の説明に納得、感心しつつ各所で名産品を試食し、聞きこんだ雑学とで、お腹も頭も満たされました。

懇親会にも多数の方々の出席を賜り、出し物や役者について、そして四方山話と話が弾み瞬く間に2時間経過、次回の鑑賞会を楽しみにしつつ帰路につきました。

以上(幹事 若松常美記)

第6回歌舞伎同好会鑑賞会

今年の歌舞伎同好会観劇会が、1月23日国立劇場初春歌舞伎でスタートしました。ご夫妻で参加25組を含む総勢66名の盛会でした。

今年の歌舞伎同好会観劇会が、1月23日国立劇場初春歌舞伎でスタートしました。ご夫妻で参加25組を含む総勢66名の盛会でした。

狂言は初春公演恒例の国立劇場と菊五郎劇団のコラボによる復活通し狂言「四天王御江戸鏑」。1815年以来の復活上演とのこと。

江戸の鳶頭の綱五郎、実は頼光四天王の渡辺綱という、歌舞伎特有の荒唐無稽をベースに、現代のハイテクを駆使した装置、照明、音響に菊之助演じる土蜘蛛の精の宙乗り、はてはAKB風音楽と少女ダンスも登場するというサービス満点の演出でした。はるか200年前の江戸市民の娯楽を、現代の東京市民の娯楽に蘇らせるための改作補綴と演出の工夫が評価できる舞台でした。ご参加の皆様には、歌舞伎の徹底した娯楽性を楽しんでいただけたと思います。

今回は観劇に先立ち、国立劇場のご好意で付設の伝統芸術情報館で劇場スタッフから今回公演のレクチュアーをしていただきました。

「独立行政法人日本芸術文化新興会(国立劇場)」が「仕分け」の対象にならないよう、DF歌舞伎同好会も支援していきたいなどと大それた事を思いました。

|

|

|

第2幕目は劇場食堂での恒例懇親会。たった今見た芝居の興奮を肴に杯を酌み交わすのも江戸市民の芝居見物の愉しみだったのでしょう。ご参会の皆様も同様の愉しみを満喫していただいたことと存じます。

今年は文楽観劇会を含め、5回の観劇会を提案いたしました。次回は5月に明治座の舞台を予定しています。

以上(神村記)