2010/12/16(No91)

「ホテル」雑感

濱本 龍彦

いつのまにか海外ホテル通ということになって、ごく最近もホテル情報誌からの依頼で原稿を書く機会がありました。私がホテルに関心を持つのは、勿論、ホテルを楽しむということが主ですが、ホテルに流れる空気・雰囲気を感じ、客層を見て世相を眺める、建築・インテリア・ファション・文化・歴史の面からホテルを観る、総合サービス業というサービスのマネジメントという面から考えてみるというようにいろいろな楽しみがあるからです。 いつのまにか海外ホテル通ということになって、ごく最近もホテル情報誌からの依頼で原稿を書く機会がありました。私がホテルに関心を持つのは、勿論、ホテルを楽しむということが主ですが、ホテルに流れる空気・雰囲気を感じ、客層を見て世相を眺める、建築・インテリア・ファション・文化・歴史の面からホテルを観る、総合サービス業というサービスのマネジメントという面から考えてみるというようにいろいろな楽しみがあるからです。

私のビジネス経験はホテルとは全く関係のない、その対極にあるようなものですから、なぜ、ホテルですかと問われることがよくあります。

|

ローマ市内を眺望できる

Rome Cavalieri Hilton |

|

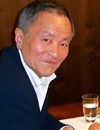

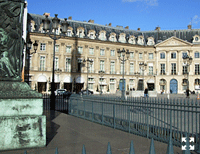

| ヴァンドーム広場にある Paris Ritz |

初めての海外出張はフィリピンのマニラで、泊まったホテルはマニラ・ヒルトン。これが海外のホテルのスタートでした。最初は資源開発の仕事で辺鄙な所へ行くことが多く、そこに行けば食事がとれ、シャワーを浴び(バスタブがあれば上々だが)、ベッドがあって睡眠がとれる。そして安全と衛生状態がそれなりに確保できる。 Last Resort (最後に頼れるところ)、それがホテルでした。

企業買収・提携の仕事をしていた頃はシティホテルを利用することが多く、ホテルへの関心が強くなりました。交渉のためホテルでの Power Breakfast の機会も多くありました。会社からは地域別に定額宿泊費が支給されますが、それに自分でプラスしてより高級ホテルを経験するようにしました。そして、航空機ビジネスをしていた頃は、グランドホテル、クラシックホテル、ヒストリカルホテルなどといわれるホテルを経験するようにしました。

結局、米国のオハイオに2年、カリフォルニアに6年、計8年のホテルでの暮らしに加え、260回を超える海外出張等を含めると、約350のホテルに12年間くらい滞在したことになります。

ホテルは非日常の世界を楽しむところとよく言われます。一流のホテルを訪れたときに感じる空気を新鮮に受け止め、優雅に楽しむことがいつまでもできれば良いと思います。 ■

(はまもと たつひこ ディレクトフォース会員、元川崎製鉄、現参天製薬)

↑ ページトップ

|

2010/12/01(No90)

「小さな庭の雑草讃歌」

間 佐五郎

小さな我が庭はいつも雑草が賑やかである。勝手に芽を出してきた野生の草木が50種ほど棲みついていると思われる。いずれも繁殖力が旺盛で、その中で半分くらいのものがしっかりとそれぞれに特徴ある花を咲かせる。ここ数日の穏やかな天候に誘われたのか、片隅の小さなオニタビラコが黄色の花びらを数輪咲かせて小刻みに揺れ、小春日和の訪れを教えている。来春には、勢いを得て密集した花が周りを一段と明るくすることだろう。 小さな我が庭はいつも雑草が賑やかである。勝手に芽を出してきた野生の草木が50種ほど棲みついていると思われる。いずれも繁殖力が旺盛で、その中で半分くらいのものがしっかりとそれぞれに特徴ある花を咲かせる。ここ数日の穏やかな天候に誘われたのか、片隅の小さなオニタビラコが黄色の花びらを数輪咲かせて小刻みに揺れ、小春日和の訪れを教えている。来春には、勢いを得て密集した花が周りを一段と明るくすることだろう。

野の花はシンプルな色彩と澄んだ色調がとてもいい。また花の形も複雑で造詣深いものが多く、見る者を飽きさせない。難を言えば、自慢の姿形を愛でるにも、小さすぎるため、あでやかな園芸種の蔭で目立たないということかもしれない。

さて、造成直後の庭には初めこそ土中に残っている根や種しかないが、年々小鳥や風が思い思いに新たな草木の種を運びこんでくる。小さな庭だからこそできることだが、雑草だからと何でも抜いてしまわずに、新参者を歓迎する気持ちで、小まめに見極めをやる。裏切られるものが大半ではあるが、毎年必ず、期待に応えて味わい深い花を見せてくれる雑草・野草(脚註)が登場するから不思議である。今年の新顔から、珍しいのを紹介する。

マツバウンラン(写真上):4月頃ひょろひょろ伸びた細い茎の上部に唇型の薄い青紫色の花が数個咲いた。初めて見るが、かなり遠くから飛んで来たのだろうか。この花のファンが結構いて、全国分布の情報交換をしているようだが、確かに姿形も花も変わり者だ。

ベニバナボロギク(写真下):おもちゃのライトをいくつもぶら下げたような赤橙色の花。数年前の秋、この花の群生に出会い、真っ白な球状冠毛の眩しい輝きが強く印象に残ったが、その後刈取られ、近くにも見られなくなっていた。今年の秋深くなって、急に成長を早めた草の枝先に付けた蕾を見て、我が庭でのまさかの出会いに驚き、そして感激。

今年の異常天候の影響で出会えたのかどうかは知る由もないが、この花を見ていると、いつの日にか野山に戻り、またみごとに咲き揃うことがあるやもしれないと思われてくる。そうなればすばらしく嬉しいことなので、可能性を念じて見守りたいと思っている。

近隣の野山や路傍の草木もどんどん衰退し、毎年、何種類かは見かけなくなっている。新顔の野草との邂逅だけでなく、小さな庭が一時的であれ、生態系の保全に些かでも貢献することになるのなら、雑草との付き合いも「亦楽しからず乎」である。 ■

(はざま さごろう ディレクトフォース会員、元富士通)

↑ ページトップ

|

2010/11/16(No89)

「孫はトライリンガル」

丸山 尚

私は海外駐在経験通算5カ所(テヘラン、サンパウロ、ベイルート、ボストン、ロスアンゼルス)の記録ホールダーで、今は現役生活を終えた銀行マンの端くれです。お蔭で2人の子供達には4カ国8カ所の学校を渡り歩かせてしまいました。そのせいか息子はジャカルタに駐在中、娘はサンディエゴに家庭を持って落ち着いてしまいました。今は海外にいる2人の孫を毎年訪ねて、家内共々余生を楽しんでおります。 私は海外駐在経験通算5カ所(テヘラン、サンパウロ、ベイルート、ボストン、ロスアンゼルス)の記録ホールダーで、今は現役生活を終えた銀行マンの端くれです。お蔭で2人の子供達には4カ国8カ所の学校を渡り歩かせてしまいました。そのせいか息子はジャカルタに駐在中、娘はサンディエゴに家庭を持って落ち着いてしまいました。今は海外にいる2人の孫を毎年訪ねて、家内共々余生を楽しんでおります。

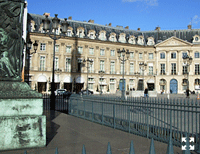

サンディエゴ在住の孫娘(写真)は地元の小学校に通学しており、現在2年生です。この小学校では隔週ごとにドイツ語と英語で生徒を教えています。彼女は家では父親と英語、母親とは日本語で話し、学校ではドイツ語と英語を学び、おまけにドイツからやってきた若いトレーニーが一緒に暮らしており、今では立派な Trilingual** です。

|

| 日本製洋服とポーチを身につけて得意げな孫の里紗7歳 |

我々夫婦は孫に接する時には必ず日本語を使い、少しでも日本語が上達するよう心がけておりますが、いつもiChat*で話をしていて孫のユニークな日本語を楽しんでおります。曰く「あともう1個ウィークするとハロウィンだよ」。別の機会に「里紗ちゃん、公文の宿題やった?」と聞いたら「おじいちゃん、それはおじいちゃんのビジネスじゃないよ」と言われてしまいました。家内が料理をしている側に近寄ってきて、「アー,ヤミーそうな匂い」と言いました。少し高度な日本語を教えるつもりで「おじいちゃんは体をはって頑張ったんだよ」と言ったら、「おじいちゃんは体をどこにはったの?」と真顔で聞かれてしまいました。孫が発案するユニークな日本語に感心したり、可愛く思ったりしております。

それにしても幼少期の言語吸収力は何としなやかで豊かなことかと驚くばかりです。ドイツ語の素養のない私としては、今後どうやって孫とのコミュニケーションを図ればよいか思案中ですが、この歳にしてドイツ語の勉強を始めるしかないのかなと感じている今日この頃です。 ■

(まるやま たかし ディレクトフォース会員・元興銀・東ソー、現奥道後交通監査役)

↑ ページトップ

|

2010/11/1(No88)

「世界遺産・下鴨神社と糺の森」

柿本 寿明

このところ、海外でも、国内でも、世界遺産が一大ブームとなっている。日本の世界遺産といえば、法隆寺や姫路城、日光などが有名であるが、京都の下鴨神社とその周辺の糺の森(ただすのもり)が世界遺産に登録されていることをご存知の方は、少ないのではないだろうか。この貴重な世界遺産を後世に伝えるために組織された「糺の森財団」は、現在、2015年の完成を目指して、大がかりな保全修復事業に取り組んでいる。私は、縁あって財団の役員の末席に名を連ね、ボランティアで募金活動のお手伝いをしている。そこで、世の中にはあまり知られていない財団の活動の一端をご紹介しよう。 このところ、海外でも、国内でも、世界遺産が一大ブームとなっている。日本の世界遺産といえば、法隆寺や姫路城、日光などが有名であるが、京都の下鴨神社とその周辺の糺の森(ただすのもり)が世界遺産に登録されていることをご存知の方は、少ないのではないだろうか。この貴重な世界遺産を後世に伝えるために組織された「糺の森財団」は、現在、2015年の完成を目指して、大がかりな保全修復事業に取り組んでいる。私は、縁あって財団の役員の末席に名を連ね、ボランティアで募金活動のお手伝いをしている。そこで、世の中にはあまり知られていない財団の活動の一端をご紹介しよう。

1994年、下鴨神社と糺の森は、京都の有名な16の神社仏閣とともに世界文化遺産に登録された。鴨川と高野川が合流する三角州の一帯には、「糺の森」の豊かな自然が広がっており、太古以来の山城原野の樹林を現代に遺している。糺の森の自然は、奈良・平安の頃より、万葉集や源氏物語、枕草子など多くの詩歌や物語に取り上げられており、国の史跡に指定されている。しかし、近年、急激な都市化により土壌の枯渇や森を流れる小川の汚染が進み、樹齢数百年の巨木が倒れるなど、危機的な状況に陥っている。

糺の森の深い緑の奥に鎮まる「賀茂御祖神社」(かもみおやじんじゃ、通称下鴨神社)の歴史は、遠く紀元前にまで遡り、古事記や日本書紀にも登場する。下鴨神社は、平安京の建設に際し、都の守り神に任じられて以来、朝廷との関係が深まった。飛鳥時代に始まった賀茂祭(現在の葵祭)は勅祭となり、祭の主役・斎王は代々内親王が務めた。京都三大祭の一つとして毎年5月15日に開催される葵祭では、王朝絵巻さながらに平安装束をまとった女官や牛車の行列が都大路に繰り広げられる。 糺の森の深い緑の奥に鎮まる「賀茂御祖神社」(かもみおやじんじゃ、通称下鴨神社)の歴史は、遠く紀元前にまで遡り、古事記や日本書紀にも登場する。下鴨神社は、平安京の建設に際し、都の守り神に任じられて以来、朝廷との関係が深まった。飛鳥時代に始まった賀茂祭(現在の葵祭)は勅祭となり、祭の主役・斎王は代々内親王が務めた。京都三大祭の一つとして毎年5月15日に開催される葵祭では、王朝絵巻さながらに平安装束をまとった女官や牛車の行列が都大路に繰り広げられる。

下鴨神社の社殿群は、平安時代の最高水準の建築技術を尽くした建造物であり、85棟にのぼる社殿のうち東西本殿2棟が国宝、53棟が重要文化財に指定されている。1036年には、21年毎に社殿を造り替える式年遷宮の制度が設けられた。現在においても平安時代の建築様式をそのままの姿で見ることができるのは、式年遷宮によって当時の技術が正確に伝承されてきたからである。もっとも、近年の式年遷宮は社殿を造り替えるのではなく、屋根の葺き替えや腐食部分の取り替えにとどめられている。因みに、現在の本殿は幕末の1863年に、本殿以外の社殿は1629年に造替されたものであり、かなりの年月が経っている。このため、酸性雨による桧皮屋根の腐食や異常発生するシロアリなどで、甚大な被害を被っており、なかには倒壊の危機に瀕しているものもある。

このように、下鴨神社と糺の森は、近年の環境変化により、さまざまな悪影響を受けており、このままではその歴史的価値が損なわれようとしている。世界遺産に登録されたこの貴重な国民の財産を保全修復し、後世に継承することは、現代のわれわれに課された責任であり、義務であろう。■

(写真=世界遺産「下賀茂神社と糺の森」全景/拡大可)

(かきもととしあき ディレクトフォース会員・元住友銀行)

↑ ページトップ

|

2010/10/16(No87)

「アルバニア紀行」〜世界から忘れられていた国〜

大屋 峻

アルバニア共和国は、四国の1.5倍の国土に約300万人が住んでいる農業国です。 アルバニア共和国は、四国の1.5倍の国土に約300万人が住んでいる農業国です。

1943年、それまで支配していたムッソリーニのイタリアが降伏し、1944年にアルバニア共産党を中心にした政府が設立されました。1961年の中ソ対立の際にソ連を批判し中国側に立ち、1968年にワルシャワ条約機構から脱退しました。1991年共産政権崩壊によりアルバニア共和国を宣言するまで、長い鎖国状態が続いた国です。

鎖国で世界から孤立していたこと、ヨーロッパでは珍しい回教徒が多いことから、知る人の少ない国です。

|

|

| 首都Tiranaの中心街 |

|

三頭連結のロバによる干し草運び:

Tirana国際空港近くの村で- |

最初の訪問時(2005年12月)は、ウイーンからオーストリア航空で向かいました。周辺の旧ユーゴ諸国の人々に比べ、乗客は比較的背が低く167cmの小生でもあまり見劣りはしません。到着しまず驚いたのは、Mercedesの車が多いことです。タクシーは殆どがMercedesです。乗用車にMercedesの占める割合が世界で一番多い国ではないでしょうか。

鎖国をしていた国なので英語が通じないのではと思いながら訪問しましたが、西バルカンで訪問した国々の中で、一番英語が通じたのはアルバニアです。聞くところでは、イタリア語を話せる人はもっと多いそうです。

回教国であるとの先入観から、ホテルの朝食にはハムやソーセージは出ないか、あっても「Pork Product」と書いて、テーブルの端っこに追いやられていると思って食卓に向かいました。朝食のテーブルの真ん中には堂々と美味しいハムやソーセージが野菜や果物とともに大手を振って並んでいました。首都ティラナやアドリア海沿岸の港町には、海鮮を使ったイタリア料理店が沢山あります。烏賊スミを使った料理や魚料理、大変美味です。イタリアの外でイタリア料理の一番おいしい国ではないかと思います。

街を歩いても、頭や身体を覆うアバヤやヒジャブを冠った女性には殆ど出会いません。マケドニアやコソボに住んでいる回教風の服装をしたアルバニア人女性とは全く異なり、夏にはショートパンツにへそ出しの若い女性もたくさん歩いています。

クロアチア・モンテネグロと進んできたアドリア海東岸開発が南下し、アルバニアへ到達しています。アドリア海沿岸ではリゾート開発が始まり、道路が良くなり、海岸沿いにマンションが立ち並び始めています。外国人にも売り出しており、「安いよ」と私にも進められましたが、日本は遠すぎるので遠慮させていただきました。

あまり知られていないアルバニアですが、アドリア海の太陽をいっぱいに受け、美味しいイタリア料理と、元気な若者があふれています。西バルカンに観光にお出かけの節は一歩伸ばしてアルバニアを見られては如何ですか。2009年には正式にEUへの加盟を申請しました。■

(写真拡大可)

(おおや たかし ディレクトフォース会員、元三井金属資源開発、

現欧州復興開発銀行TAMチームコーディネーター)

↑ ページトップ

|

2010/10/1 (No86)

「現代に活きる論語」

水戸 英則

この8月、久しぶりに会った親戚の小学生から「僕ね、論語知っているよ。何か問題出してみて」と言われた。「じゃあ、子曰く、故きを温めて新しきを知る?」、すると「かんたん、かんたん!以て師と為るべし、だよ!」と即座に答えが返ってきた。論語が小学校の教育にも浸透していることを再認識した。「温故知新」は、論語の為政第二が出典であり、遍く知られている故事である。論語は中国春秋時代、孔子とその弟子たちの教えの会話をまとめたもので、五十代になって漸く名を成した孔子の苦労人ならではの処世術となっている。日本には応神天皇の時代に伝来し、推古天皇や聖徳太子以降の王侯貴族の学問として定着した。その後、わが国のそれぞれの時代を通じて、処世の道理、国家・社会的倫理に関する教訓、政治論など多方面にわたり、現代に至るまで、処世術や経営術に応用できるということで、教育界の他実業界の経営層のファンも多く、経営方針にこの考え方を採用している著名な企業も多い。

私が勤務する学校法人二松学舎では、大学附属の二つの高校で論語の授業を必須としており、倫理・道徳教育面から、多くの生徒・父兄の好評を得ている。また、毎年11月の第4土曜日には、陳舜臣氏、北尾吉孝氏など著名な論語研究家を招き「論語の学校」を開催*している。論語の学術的研究や教育・実学面で論語がわが国に受容されてきた背景などを、パネルディスカッション形式で解説するもので、毎年多数の来場者があり好評を博している。

ところで、神田明神前にある湯島聖堂(写真左上)が日本の孔子廟であることはあまり知られていないようだ。孔子廟は、世界遺産となった孔子の故里、中国山東省曲阜が本家であり、その他日本を始めとして、台湾・ベトナム、タイなどアジア各地にも存在している。本家中国では、数年前から文化大革命の反省もこめて論語を見直そうとする考え方があり、国内での孔子廟の再建を行う動きが活発であると聞く。湯島聖堂は江戸幕府五代将軍綱吉が上野にあった林羅山の邸内の孔子廟を移し、官学の府として開いたのが始まりである。その後、十一代将軍家斉の老中筆頭松平定信が規模を拡大して「昌平坂学問所」となり、幕府の直轄学校となった。この湯島聖堂では、現在も論語に関する文化講座が開設されており、政財界の人々が受講するなど盛況を極めている。尚、湯島聖堂を管理運営する「公益財団法人斯文会」の石川忠久理事長は二松学舎大学の元学長であり、NHKの漢詩紀行の監修者として知られる学者である。

このように、江戸時代寺子屋などで教えられた論語は日本人の精神と道徳の根幹でありつづけてきた。私たちは論語を通して、人との付き合い方、正しい生き方、物事に対する正しい判断力を学び、人生の指針・生活の規範としている。私たちが、人間関係に揉まれ苦しむとき、その解決策は論語の一節に確かに存在するのだ。それも歳を重ねれば、重ねるほど論語の一節に共感を覚え、その重要性が理解できる背景は、冒頭で書いたように、五十代になって漸く功を成し、苦労人と言われた孔子が語る言葉がそうさせるのかもしれない。■

(みとひでのり ディレクトフォース会員・元日本銀行、現学校法人二松学舎常任理事)

↑ ページトップ

|

2010/9/16(No85)

「トライ!アスロン」

宮原 保彦

還暦をきっかけに購入したロードバイク、カーボンファイバー製の軽量自転車。学生時代にスキーをやっていたので、オフのトレーニングにロードバイクに良く乗っていたが、自由な時間が増えることを考え健康のためにもと思い、いわば衝動的に手に入れた。 還暦をきっかけに購入したロードバイク、カーボンファイバー製の軽量自転車。学生時代にスキーをやっていたので、オフのトレーニングにロードバイクに良く乗っていたが、自由な時間が増えることを考え健康のためにもと思い、いわば衝動的に手に入れた。

もともと物事をやりすぎる性格が災いして、その年の7月に、JTU(日本トライアスロン連合)主催のミニトライアスロン大会に出場し、楽しさを実感したのがトライアスロンとの最初の出会い。なぜ、トライアスロンなのか?正直今でもわからないのだが、他人があまりやっていないこと、今しか出来ないこと、セカンドライフを彩る生涯スポーツというような理由かもしれない。

同じ年の10月にツール・ド・ちばに出場し、1日で139キロを走破。これが次のステップへの契機になったと思う。そして、翌年5月にホノルルで行われるトライアスロンのショートにエントリー。無謀とも思えるが、このきっかけは、前年の11月のチームケンズ(トーシングループ)主催の大会に出た際に偶然知り合った、宇都宮在住のチームブレーブ代表村上晃次さんだ。残念なことにこの大会では、最後のランで脚がどうしても動かなくなり、無念のリタイア。ろくにトレーニングもせずに、2度も完走するのは当然無理だった。

世間話をするうち、「年齢は関係ありませんよ、60歳以上で頑張っているトライアスリートは結構います。練習プログラムを作ってあげますから、本気でやってみませんか?」と言われ、このまま引き下がるのは悔しい思いがあったので、お願いすることになった。半年弱の期間で、本物のレースに耐える体力、技術、気力を養うのは可能かと思ったが、幸い、時間だけはかなり自由になる立場。暇さえあればスイム、バイク(自転車)、ランの練習。時には同じ日に2種目を続けて行うこともあった。

|

|

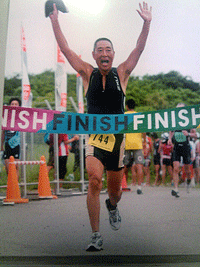

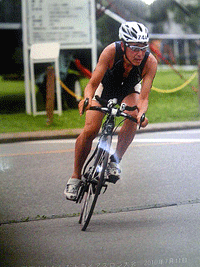

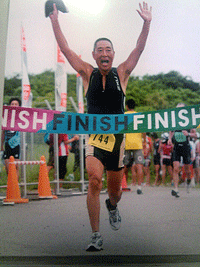

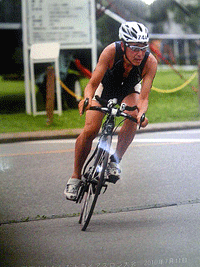

| 本年(2010)7月、館山若潮トライアスロン大会にて(60歳以上のエイジグループで第3位)

。左はフィニッシュ、右はバイク時の様子 |

お陰で、デビュー戦のホノルル大会では、思いがけず60歳以上のエイジグループで優勝してしまったのだ。本人が一番驚いているが、これを機に我がパートナーも、これはどうも本気らしいと応援してくれるようになった。こうなればこちらのペースとばかり、早速新しい自転車を購入。イタリアのKUOTA社製、オールカーボン、ホイールとタイヤはケブラーという、長年お世話になった、デュポンと東レの新素材がふんだんに使用されている。

こうなるともう止まらない。9月の昭和記念公園で行われたスプリント、今年に入ってDFのチームタイガーのメンバー大屋さん、植村さんと3人で石垣島の大会に参加。どちらも好成績を出すことができた。そして、2度目のホノルルも完走、エイジでは、8位と、まずまずの結果。

トライアスロンを始めてなによりも感謝しているのは、健康になったこと、友人が増えたこと。どこの大会に行っても、もともと競技人口がそれほど多くないスポーツなので、顔見知りに出会う。お互い声を掛け合い、応援しあう。トライアスロンにはハードなイメージがあるが、トライアスリートは暖かい(熱い)人が多い。皆輝いている。

いつまで出来るのだろうか、明日までかもしれないし、70歳過ぎてもやっているかもしれない。確実な事は、トライアスロンは素晴らしい生涯スポーツであること。自分と向き合い、自然を相手に長時間行う耐久レースであり、嘘のない、100%DOスポーツであることだ。

この秋も第3回DF皇居ランを行うので、それを機会に1人でもチームタイガーの会員が増えることを願ってやまない。■

(みやはらやすひこ ディレクトフォース会員、元東レ・デュポン)

>>関連記事

↑ ページトップ

|

2010/9/1 (No84)

「将棋の魅力」

将棋同好会の立ち上げに想う

和角 清

|

私の将棋は見様見真似の縁台将棋で覚えたもので下手の横好きの典型。棋力が伴わず連戦連敗を繰り返している有様です。

昨年10月DFに入会した当初から、将棋は囲碁と同様に格式のある日本の伝統文化のひとつであり、多くの人々から愛好されているにもかかわらず、何故DFに将棋同好会が存在しないのか不思議に思っていました。とはいえ、いずれ遠くない時期に将棋同好会が発足するであろうとの期待があり、その時に仲間に入れてもらえば善し。将棋を離れて数10年も経っているが、かつての縁台将棋的な気分で楽しめるのではないかとの気持ちでのんびりと同好会の成立を期待していました。

ところがある日、DF事務局から1通のメールが届き、その時から私の運命というか立場がガラッと変わってしまった。まさかこの私が同好会立ち上げの主たるメンバーの1人,さらには幹事世話役になるとは全く予想外のことでした。あえて独断と偏見をもって振り返ってみると、同好会立ち上げに向けて事務局から上手く、ソフトに誘導されたのではないかと想定しています。

当初の予想では、成立するのは難しいのではないか、成立にはかなりの時間を要するのではないか、立ち上げ途中で息切れし立ち枯れてしまうのではないかなどと少々悲観的な見方をしていましたが、会員の皆様の強い意志と情熱のお陰で意外と順調にことが運び、5月に念願の同好会を発足させることができました。現在の会員は8名です。会員の皆様は非常に快活、おおらかで精神的にもタフで真底から将棋を愛する方々です。

日本人に好まれている対局型ゲームで、麻雀はある程度運にも左右される疑心暗鬼の面白いゲーム、囲碁は自己の縄張りを広げる陣取り合戦のスマートなゲーム。対する将棋は奪い取った敵の駒を自由自在に敵攻撃に転用し、ただひたすら敵の大将を打倒する猛々しい男性的なゲームと勝手な見方をしています。将棋の魅力はここに隠されているのではないかと思っています。また逆にこれが現代の草食系若者の気質にはマッチしていないのかもしれません。将棋人口は囲碁と違って減少傾向にあり、歯止めがかからないのではないかと危惧すら感じています。

私たちは、決して勝負にこだわらないことをモットーにして、息長く楽しめる将棋を目指しています。常に先を読む、先を見て知的に場合によっては直感的に指す。うまくいけば感激し、裏目に出れば愕然とする一喜一憂を繰り返し、それだけにゲーム終了後の親睦会は実に和気藹々と爽やかなものです。■

(わずみ きよし ディレクトフォース会員 DF将棋同好会世話役 元石油資源開発)

↑ ページトップ

|

2010/8/16 (No83)

「教育再生に向けたささやかな試み」

篠原 寿一

|

今の日本には、我々の世代とは意思疎通の困難な日本人がかなりいる。私がそれを痛感したのは、会社を早期定年退職してコンピュータ専門学校の教師になった時である。学校は勉強するところ、学生は先生に敬意を払うもの、授業は静かに受けるもの、などは当然のことと考えていたが今の教育現場はそうではなかった。

まず、講堂で行われた初日の始業式。式が始まってもざわざわした私語は一向に収まる気配がなく、新任教師の紹介もほとんど聞いている者などいない。新しいカリキュラムの説明も私語でかき消され、一方教師も、学生が聞いていようがいまいが関係なく淡々と説明を続け、双方のコミュニケーションは殆ど無きに等しかった。

授業も同様で、初めの2週間程は大人しかった新入生も次第に私語が目立つようになり、授業などそっちのけで私語に没頭する学生が大半を占めるようになった。また、廊下や教室の壁は穴だらけ、休み時間の教室の移動中にくわえ煙草で堂々と歩き、所構わず火のついた煙草を投げ捨てる。したがって廊下はあたり一面焼け焦げだらけになっている。

私はこのような無秩序な学生に敢然と立ち向かい、一年後にはほぼ秩序を回復した。教師の多くは学校や会社を大過なく勤め上げ、第二の人生は毎月給与がもらえればそれでよしと考えているようにしか思えなかった。しかし、それでは余りに学生が可哀そうだ。彼らは自分たちのしていることが何故悪いのかが自覚できず、そのまま社会に出されるとたちまち周囲と軋轢を生み、不満が高じ、わけも分らず会社を辞めるようになるのである。

ある時コーヒーのベンディングマシンからカップを取り出す際、誤ってコップを落としてコーヒーを廊下にぶちまけたまま立ち去ろうとする学生を目撃した。私は学生を呼び止め、直ちにその場をきれいに掃除するよう命じた。その時学生はこう言って指示に従おうとしなかった。汚れたところを掃除するために掃除のおばさんがいるのでしょう。掃除のおばさん達は俺達の授業料で雇われているのだから、おばさんに掃除させればいいじゃないですか、と。

教員を辞めた後私は仲間と語らって、高校生向けの出前授業に取り組んできた。どの高校も生徒の態度はあの専門学校と大同小異だった。もはや現在の多くの学校は、学校関係者だけに任せておいてよい状況にはない。

幸い、この度ディレクトフォースでも、学校教育に我々はどのような貢献が出来るか、というテーマを掲げた研究部会が発足した。外からは伺い知れない、荒廃の進む教育界に、ささやかながら我々の出来ることが見つけられ、それが多少なりとも教育界への貢献になれば幸いである。 ■

(しのはら としいち ディレクトフォース会員・元日本アイ・ビー・エム)

↑ ページトップ

|

2010/8/1 (No82)

「箱根駅伝とわが父」

清水 優

6月の勉強会で、箱根駅伝に早大代表の名ランナーとして名をはせた、渡辺康幸氏(現・早大駅伝監督)のお話がありました。私の父も慶応大学の学生時代に駅伝に出ており、自宅に所蔵している「駅伝80周年記念集(2004年)」を元に、父にまつわる箱根駅伝の話をご紹介いたします。

父は明治35年生れで、大正15年に慶応義塾大学(経済学部)を卒業しました。子どもの頃から、父が箱根駅伝に6回出た事は聞いておりましたが、この記念集で見ても、確かに大正10年の第2回から連続6回出場しています。全くのめぐり合わせとは云え、草創期の第2回から6回も出場出来た父は幸運であったと思います。

まずは当時の記録をご覧下さい。

箱根駅伝第1回〜第6回 記録

|

参加校数

優勝校

( 総合記録) |

慶応

順位 |

清水

区間 |

区間順位

学校/清水 |

清水

記録 |

備考 |

第1回

1920年 |

4:高師

( 15,05.16 ) |

4 |

― |

― |

― |

|

第2回

1921年 |

7:明治

( 14.39.01 ) |

4 |

7 |

5/4 |

1.38.07 |

早大:第1区河野謙三

第4区河野一郎 |

第3回

1922年 |

10:早大

( 14.12.21) |

6 |

1 |

4/4 |

1.30.00 |

早大:第8区河野謙三

第7区河野一郎 |

第4回

1923年 |

9:早大

( 14.15.49 ) |

6 |

1 |

3/3 |

1.27.00 |

早大:第5区河野謙三

第7区河野一郎 |

第5回

1924年 |

9:明治

( 14.25.09 ) |

5 |

10 |

5/5 |

記録無 |

|

第6回

1925年 |

10:明治

( 14.09.54) |

5 |

10 |

5/3 |

1.24.34 |

|

第7回

1926年 |

7:中央

( 14.17.31 ) |

4 |

10 |

4/4 |

1.26.00 |

|

記念集によりますと

- 箱根駅伝第1回は当初11校の代表が名乗りを上げたが、1校10名が出場条件で、その人数を出せない学校があったため、最終的に出場できたのは明治、早稲田、慶応、高師(東京高等師範学校)の4校だった。

- レース3日前に下見をするというのんびりムード。箱根には幾つか間道があるが、そこを走れば記録が縮まるものの、道に迷ってしまうとまずいことも分った。しかし、地元の青年団から「間道へ入ると道に迷って却って遅くなる、我々が間道入口に立って見張りをするから」と云われて安心したという様な今では考えられない逸話もありました。

- レースの2日前に、タスキの色を何色にするか相談があったが、早稲田のえび茶、高師の黄色はすんなり決ったが、明治と慶応が共に紫を主張して譲らず紛糾した。結局「紫色をスクールカラーとした歴史は慶応の方が古い。然しそんなことに拘って壮挙がつぶれるのは忍びない」と言う慶応の譲歩で、慶応は学校とは関係のない青を選んだとか、レース直前の2日前に紛糾したと云う、いかにも微笑ましい当時の逸話もありました。

- 学生であるから午前中は勉強し、午後から走ろうという殊勝な心掛けで、第1回がスタートしたのは大正9年(1920年)午後1時でした。

- 夜になると手負いの猪が出ると言うので松明を焚いたとか、間道を走る様密かに指令が出たが、積雪が15cmもあって、結局誰も走らなかったとか、今では考えられない面白い話が出ています。

- 出場校は最多11校で、第7回には常連の早大、高師、日大が抜けたとか、創生期の苦労が偲ばれます。

父は卒業後朝日生命に入り神戸支店長等を歴任し、戦後は大卒生の教育を担当する講習室長を務めました。DF会員の中にも朝日生命出身の方が何人かおられますので、父をご存知の方があるかも知れません。健康でしたので、70歳過ぎまで特別に子会社で営業担当の役員をしておりました。教育担当で一言居士でしたから、Famous なら良いのですが、どうも Notorious* であった様に感じております。

勤務の傍ら、東京陸上連盟に長く関係し、週末には審判員として各地のトラックへ出て行くのが常で、陸連の理事等も務めました。100歳近くまで矍鑠としており、80周年記念誌の"あとがき"には「第2回大会出場で現在も矍鑠としておられる清水了一さん(慶大、101歳)には3年前に中野区白鷺のお宅にお伺いせて頂きました」とあります。確か平成14年100歳の頃、正月駅伝の記念番組でテレビのインタビューに出ましたので、駅伝にご興味のある方は或いはご覧になったかも知れません。マラソンをやっていたせいかどうか、父は余り大病をする事もなく、平成16年8月、102歳を過ぎたところで永眠致しました。私は不肖の子で運動は全く苦手なためか77歳で腰・膝痛もあり、母も102歳まで生きましたが、とても両親の年齢までは持ちそうもありません。■

(しみず まさる ディレクトフォース会員・元丸善石油=現コスモ石油)

*Notorious=悪名高い(編集註)

↑ ページトップ

|

2010/7/16 (No81)

「未知の土地へのいざない」

萩原 秀留

旅とは何か

「旅の楽しみは何か」の問いにはいろいろな答えがある。先般DF勉強会で、うなぎの産卵場所を研究されている東京大学海洋研究所塚本勝巳教授の講演があった。その時塚本教授は、うなぎはどうして産卵場所を求めて回遊するのかについて、奥の細道の序で芭蕉が旅立ちの気持ちを「そゞろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて」と記しているがうなぎも同じ気持ちであろうと話された。

われわれ人間も含めて地球上の動物にもこの気持ちが大いにあると思う。金がない、暇がない、いや面倒くさいなどと云って出歩くことを拒む人もいるが、未知の世界を見て歩くことは人間動物本来の性かもしれない。

旅とは一言でいうと自分の知らない処をこの目で見、いろいろな事を体験するための挑戦であると思う。知らない処とは、全く初めての場所は勿論、以前行った処でも記憶がなかったり、時の移り変わりによっての環境の変化、またその人の心境、その時の天候、あるいは個人で行くか、誰か他の人と一緒かなどによってその状況が変わればその体験は初めてのものとなる。家の周りの散歩、通勤の道、出張等で何度も同じ道、同じ乗り物に乗るのではなく、その都度経由地を変えることによっても今までに知らない体験ができる。

僻地への旅

あまり人が行かない場所へ行くことも、この意味で、そぞろ神が宿している表れかもしれない。40数年以上前の私の新婚旅行では外貨の問題もあって海外へ行くことが難しい時代であった。沖縄へとも思ったが当時はアメリカの占領下でビザが必要であり、どこか遠い処はと探した場所が今年に入って急に有名になった徳之島。当時の徳之島は観光地としては夜明け前で実に素朴で島内観光も不定期のマイクロバス。とくに昔の風葬後の頭蓋骨を洗って集めたほら穴はその後の観光ブームで持ち去られる事故が頻発し、現在は囲い等があると聞くが当時は谷にある単なる洞穴であった。

おもに学生時代のことだが、秘境といえるか分からないが、交通網からはずれた場所へ行ってみたいなと思い歩きまわった旅を紹介しよう。

鹿児島県大隅半島の佐多岬から内之浦までの海岸沿い。南端の集落大泊の近くの浜尻で漁船を雇い断崖の下を北へ。当時は山越えの道路が部落まで通じていない全くの孤立部落辺塚に1泊、電気も自家発電。当然旅館はなく学校の先生の寄宿先に泊めて貰う。学生の旅人を今でいう民宿の方々は歓迎してくれた。断崖の山道をとぼとぼ登る。断崖の上からみた太平洋の向こうに種子島がよく見えた。山の中腹の林道でトラックをヒッチハイク。林道のつきる大浦まで乗せてもらった。ここから徒歩で峠を越えて岸良まで。途中郵便屋に出会った。岸良から郵便物を大浦まで運び、大浦で1泊、翌日大浦の郵便物を岸良に運ぶとのこと。現地の年寄りの言葉はまったくわからない。ラジオの発達でこちらの言葉は通じる。子供達は学校教育をうけているためか話す言葉は良くわかった。地図をみると現在は山越えの道がこの辺塚部落にも通じている。

DFに入会して海外旅行研究会に参加させてもらっているが、私の旅行先が会員の皆様とはちょっと違うかもしれない、ブータン、ネパール、ジンバブエ、ベネズエラ、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、タジキスタン、キリギスなどは国内の僻地への思いが海外でもそのようになっているのかと思う。今後も国内外を問わず、あまり人が行かないような処への旅を、身体が健康である限り続けたいと思う。■

(はぎわら ひでる ディレクトフォース会員・元三菱マテリアル)

↑ ページトップ

|

2010/7/1 (No80)

「釣りの魅力」

安田 隆一

「釣りは鮒にはじまり鮒に終わる」と言われます。私も大阪平野を流れる淀川のそばで過ごした少年時代、誰に教わるともなく見様見真似で川釣りをはじめていました。社会人になってからは海釣りに転じ、ここ20年以上はもっぱら船釣りを楽しんでいます。

釣り人の中には、特定の魚を追い求めるマニアックな人種もいますが、私の場合は「春夏秋冬、季節に応じて旬のおいしい魚を、家族と隣近所で食べられる程度に釣る」ことをモットーにしています。春先から夏場にかけては、メバル、カサゴ、キス、マルイカ、イサキ、アジなど、秋口から冬にはイナダ、カワハギ、スミイカ、ヤリイカ、アマダイ、ヒラメなどが主なターゲットです。楽しみは釣行の前日(場合によっては数日前から)、道具と仕掛けを手に取って、今度はどんな作戦でやろうかあれこれ思案するところから始まります。そして当日期待に胸をふくらませて仕掛けを投入しアタリを待つ間のワクワク感、魚がエサに食いついてググッときた時の興奮は、自分の狩猟本能を再認識させられる瞬間でもあります。更に釣り上げるまでの魚とのやりとりの何ともスリリングなこと!

しかし思うように釣れないこともしばしばです。釣り人は大概短気な性格をしており、そんな時もエサをこまめにチェックする、仕掛けを換えてみる、タナや誘い方も変えてみるなど退屈している暇は全くありません。いろいろやったあげくボウズ(釣果ゼロ。オデコとも)になっても、1日雑念に邪魔されず大海原の上で命の洗濯をした後は、すっきりした気分です。

釣りのもう一つの楽しみは、魚屋では買えない活きのよい魚を賞味できることです。刺身や煮物、焼き物だけでなく、干物や味噌漬け、練り物なども新鮮な魚ならではの贅沢な味わいを満喫させてくれます。「船釣り」には多少の体力が必要ですが、私が「鮒釣り」に戻るのはまだまだ先になりそうです。

最後に開高健が著書「オーパ!」の巻頭に引用した中国古諺を一つ。「1時間、幸せになりたかったら酒を飲みなさい。3日間、幸せになりたかったら結婚しなさい。8日間、幸せになりたかったら豚を殺して食べなさい。永遠に、幸せになりたかったら釣りを覚えなさい」■

(やすだりゅういち ディレクトフォース会員・元三菱商事)

↑ ページトップ

|

2010/6/16 (No79)

「歴史ロマンを求めて」

井上 史男

|

それは30年程前にイスラエルに3ヵ月半滞在した時からである。それまで歴史や宗教にはあまり興味を持っていなかったが、そこでは民族の歴史の上にすべてがあり、宗教の戒律の下に日々の営みがあり、その歴史と宗教を守るために命をかけている。その姿に稲妻に打たれたような衝撃を受けた。

イスラエル滞在は単なる観光旅行ではなかったが、神秘的な死海やこの地ならではの神にまつわる景観は忘れ得ぬ思い出となった。しかし、それ以上に印象深かったことは、そこで聖書を読み、さらに今まで知らなかった驚くべき話、例えば2千数百年間行方不明とされる「契約の櫃」の存在や「マグダラのマリアはイエスの伴侶だった」などの話を聞いて、エルサレムのソロモン神殿跡やゴルゴダの丘を訪れた時など数千年の時空を越えて、そこでの出来事がよみがえるような得も言えぬ感慨を覚えたことだった。

帰国してもその時の印象は強く残り、頭の整理は大変だった。歴史書でもある聖書の物語は何が真実で何が虚構なのか。素人故にその探求がロマンとなり、出来ることならその場所に行きたいと思うようになった。

テーマは聖書に限らないが、人々の心のよりどころとなる宗教に関わる話に魅力を感じてしまう。

最近印象深かったのは空海の足跡を訪ねる旅であった。名古屋に赴任している時に京都奈良の寺社仏閣を頻繁に訪れ、それぞれの縁起や時代背景を探ることを楽しみにしていた。その中で司馬遼太郎の「空海の風景」や梅原猛の「空海の思想について」などを読み直して、東寺や高野山など空海縁の寺を訪れ、わが国最大のスーパースターとも言われている空海の偉大さを実感した。特に空海が唐から帰朝した後14年間住持した京都高雄の神護寺は何度訪れても感慨深かった。

清滝川から楼門までの石段を登れば風景は空海の時代だし、何よりもここは日本仏教界の二大巨星、空海と最澄が出会って別れた寺である。手を合わせると二人の歴史的交わりが目に浮かぶようだった。さらに本尊薬師如来像の由来をたどると、少し時代を遡って和気清麻呂の宇佐八幡神託事件を思い出させる。

歴史ロマンを求める旅は、事前に少し勉強するだけで、過ぎ去った彼方の出来事をよみがえらせてくれる。興味は尽きない。

今年は、昨年からの続きでフランスにマグダラのマリア伝説の地を訪ねる。その地で、人々の心に生き続ける思いとその時代の風景をどのように感じるか今から楽しみにしている。■

(いのうえ ふみお ディレクトフォース会員・元日産ディーゼル)

↑ ページトップ

|

2010/6/1 (No78)

「書の手習い」

銭谷 美幸

子供の頃からスポーツがからきし駄目で、これまで運動クラブにはとんとご縁がなかった。そのせいか足腰が弱くちょっと踵の高い靴をはいたりするとよろけたり、ときには転んだりすることもある。一方で、書や絵画、映画、音楽は大好きで時間があると展覧会や美術館巡りをしたり、映画館やコンサートに足を運んだりする。

「字が上手でないので、いつかは書道を習って、さらさらと美しい文字が書けるようになれば ‥‥ 」

こんな漠然とした気持ちを抱いていたある日、「石川九揚先生の源氏物語五十五帖を書にした展覧会が京都で開催される」との新聞記事が目に止まった。早速京都まで足を運びゆっくりと作品を眺めていると、初老の方が椅子に座り著書にサインしておられるのが目についた。

サイン入り著書を求める一方で、「先生は東京では書道教室をやっておられるのでしょうか?」とお尋ねしたところ、「入会をご希望されるのであれば、その思いを手紙に書いてよこして下さい。但し、入会の保証はありません」との答えが返ってきた。

これも何かのご縁と思い、東京に戻って早速に慣れない万年筆で(筆は使えないし、ワープロは御法度なので)、紙だけはきちんとした便箋で長文の手紙を出したところ、随分と時間がたってから、もうだめかなと思っていた頃に、先生から入門許可の葉書が来た。

その後、「どのような伝手で石川先生の塾に入られたのですか」との質問があるが、そんな大家とはつゆ知らず、京都での無謀なお願いの場面を思い出すたびに冷や汗が滲んでくる。

その後も教室の末席を汚しながら筆を握っているが、書は奥が深く、文房四宝である筆、墨、硯、紙は勿論のこと、書く文字そのものの持つ意味や文体などにも造詣が求められるようで、まだよちよち歩きの若輩としては教わることばかりである。

先生は高名な学者でもあり、「近代書史」が大佛次郎賞を受賞されたとの報に接し、わがことのように喜んでいる。■

(ぜにや みゆき ディレクトフォース会員 (元)野村総合研究所、

ヒュー・マネジメント・ジャパン、西京銀行、 (現)株式会社エフシリーズ代表取締役社長)

↑ ページトップ

|

2010/5/16 (No77)

「トルコと中国〜二つの帝国のその後」

向坂 勝之

|

この1月、DFから厳寒のトルコに行かせていただいた。

トルコは第一次大戦の敗戦でオスマン朝が崩壊し、ケマル・パシャにより近代国家に生まれ変わった国として知られる。近代化に際してわが明治維新を参考にしたとされるが、皇帝の下に多民族国家(帝国)をなしていた点では清国と似ている。ともに帝政時代の末期に革新官僚を中心に西欧化・近代化が試みられたが(トルコの「タンジマート」、清国の「変法自彊」)、旧体制下の特権階級の妨害で挫折し、本格的な改革はトルコ共和国や中国が誕生するまで待たねばならなかった点でも、両国は共通している。しかし東西の二大帝国のその後の歩みは、少し違ってくる。

敗戦による帝国分割で生まれたトルコ共和国は、トルコ人を中心とする国民国家(民族国家)として出発した。その際、近代化の障害となりうる宗教勢力の影響を排除するため、「政教分離」政策を採用した。国家や公的機関はイスラム寺院への寄付行為も一切厳禁されている。その徹底振りは同じ政教分離を掲げる日本の最高裁に較べてもはるかに厳しい。最近のトルコの内紛はその反動が一因と言われ、また近隣イスラム諸国との摩擦の大きな理由にもなっている。しかし政教分離によってイスラム諸国の中ではいち早く近代化に成功したことも事実で、基本的人権や民主主義を全面的に受け容れている。

一方東の帝国では、孫文が「排満興漢」をスローガンに中国革命を成し遂げた。だが中国成立後真っ先に捨てられたのもまたこのスローガンであった。中国は清国の版図をすべて継承し、満州民族のみならず蒙古、新彊・ウイグル、チベットなど多民族を包含する帝国のままスタートして、次の新中国(中華人民共和国)にも基本的に引き継がれた。中国は誕生以来国民国家であったことは一度もない。

かつての帝国には絶対の権力を掌握する皇帝がいて、その権威によって国家が統合されていた。しかし皇帝のいない現代の帝国は、民族文化に代わって多民族を束ねる明確な国家理念がなければならない。現代の帝国の代表であるアメリカは、「レベル・グランド」(誰もが同じスタート台に立って競争が出来る)という理念によってまとめられている。たとえ現実は少し違っていても理念であり、国家目標としては誰も否定できない。

新中国は「社会主義」という理念によって建国されたが、市場経済を大幅に導入して以来、その理念は失われた。今後とも多民族を統合して帝国を維持してゆくには、社会主義に代わる新たな理念が必要になる。中国は新しい理念を創ることが出来るのだろうか?それともトルコのように、国民国家に分立してゆく道を選ぶのだろうか?隣国の我々の最も気になるところである。■

(むこうさか かつゆき ディレクトフォース会員・元新日本製鐵)

↑ ページトップ

|

2010/5/1 (No76)

「男の手料理」

保坂 洋

まったく料理を作ることがなかった私がその気になったのは、連れ合いの一言だ。「貴方がリタイアした後、毎食用意するのは大変 ‥‥ 」。確かに100%食糧供給を受けるのも戦略上好ましいことではない。早速本屋で買った小林カツ代著のレシピ通りに作ってみた小松菜のおひたしとさばの立田揚げの美味しかったこと。これがきっかけで手料理を始めたのが8年前58歳の秋であった。

私は専門の化学と同様、厳密に秤量してレシピの配合比を守り、いくつかの料理を作ってみて、そこいら辺のレストランの味は十分出せることが分かった。しかし、接待などで利用した一流店の味にはとうてい及ばない。それは当たり前と思いつつ、しかし同じ人間できないはずはないと「美味しい」を研究してみた。

目から鱗だったのは、おいしさの科学フォーラムの講演である。人が美味しいと感じる代表はアミノ酸で、それは身体を構成するたんぱく質の素だから。次は甘みで、糖は重要なエネルギー源だから。なるほど、「身体に必要な食べ物は美味しい」のだ。苦味は本来まずいと感じる毒性の危険信号だ。ところが、それを「繰り返し摂取による嗜好形成」によってまた食べたくなる「反復摂取」という動物にはない人間特有の現象が起こることが、P. Rozin(ペンシルベニア大学)の唐辛子の研究で分かった。つまり、「美味しさは経験で変わる」のだ。

次の文章にも衝撃を受けた。92年にヨットたか号が遭難して、27日間救命ボートで漂流し次々と仲間を失い一人生還した佐野氏の手記に、ある日カツオ鳥を捕まえ、二人で分け合って生のまま内蔵まで食べるのだが、甘い味がしてなんともうまかったとある。身体が欲していたのだろう。ところが一人ぼっちになって同じものを食べた時はおいしくなかったという。精神状態も大いに関係していることが分かる。

このような視点で見ると、飽食、運動不足で政治や若者に怒れるシニアが美味しく感じる料理なんて存在するのだろうか。

料理を提供する商売ではない私のような者にとって、素材やプロセスを研究する以上に、健康な精神と身体作りに励み、美味しく感じる幅を拡げることこそ、もうひとつ大切な男の手料理の道ではないかと思う今日この頃である。■

(ほさかひろし ディレクトフォース会員・理学博士、元東京磁気印刷 = 現TMP)

↑ ページトップ

|

2010/4/16 (No75)

「私の『外の世界』との遭遇」

松崎 浩

大河ドラマ龍馬伝が評判である。当時の若者達が遭遇した黒船との出会いの驚き、その衝撃には及ばないが私にとっての「外の世界」との出会いもそれなりの強烈なインパクトがあった。

私の両親は満洲からの引き揚げ者で、まだ3・4歳であった私の姉の手を引き、命からがら帰国したそうだ。一つ間違えば「中国残留孤児」の可能性もあった(両親の列車の前後の引き揚げ者には泣く泣く幼子を中国人に委ねた家族も多かった)。帰国後祖父母のいる熱海市に落着きそこで私が誕生した。敗戦後すぐの団塊世代のど真ん中の年代である。

物心ついた頃引っ越した家は今のNHKの向かいあたりであった。当時その場所は日本陸軍練兵場撤収後の「ワシントンハイツ」という米軍施設になっていた。土手と塀に囲まれたそこはまさに別天地。こっそり土手をよじ登りはるか見渡す芝生の広場の先に「かまぼこハウス」と言われた半月型の鉄骨兵舎、さらにその奥には真っ白な壁、花に囲まれた家が何軒も並んでいた。ようやく普及し始めたテレビでは「パパは何でも知っている」「ママは世界一」等豊かなアメリカのホームドラマに夢の世界を見せつけられた。当時学校の級友の家には錆びたトタン板の壁にすのこ床の家もあり、余りに違う世界に憧れと劣等感の同居する複雑な原体験を味わった。駐留軍放送局から流れるプレスリー、ニールセダカやハリウッド映画を通じ疑似アメリカ体験、「外国」への思いが募っていった。

英語にそれなりに触れ社会に出たが実際に英語国人に向かい卑屈に自信なく話す自分が悔しかった。或る日アメリカ人役員が日本出張。新人の私は「アテンド」として買い物・観光を担当。たどたどしい英語にさげすみの態度をされ「たまたま英語国に生まれただけの事。日本語を話してみろ」のような事を拙い英語で伝えた瞬間相手がゆっくり話しこちらの話も理解しようと変った。この開き直りの瞬間から英語、外国人と接する事にけれんみが薄れそれなりの自分表現をする出発点になったような気がする。言語力ではない日本人としての自覚の芽生えのようなものかもしれない。その後の社会人生活において「グローバル」である前に「ローカル」である事が大切であると意識し続ける事を認識した経験だった。■

(まつざきひろし ディレクトフォース会員・元モービル石油、元TOEIC 財団専務理事)

↑ ページトップ

|

2010/4/1 (No74)

「変わった趣味の話」

村井 敞

ディレクトフォースでは、いろいろなグループが活動しています。創立当初のグループは「仕事と勉強」が中心でしたが、最近は趣味や遊びのグループも出来て、皆さん楽しく活動され親睦を深めておられるようです。趣味というものは人さまざまですが、他人から見て頭が下がるような趣味もあり、馬鹿々々しいような趣味もあります。私の趣味は残念ながら後者の方です。

「終戦後」などという言葉は、今や死語になりつつありますが、私たちの年代ではなつかしい終戦直後のころ、小学生だった私の夏休みの思い出は、湘南海岸に住んでいた祖母の家に泊めてもらって従兄弟たちと浜辺で遊んだ日々です。その頃の湘南海岸の海は水が澄んでいて、サクラガイ、フトコロガイ、ダンベイキサゴ、メダカラガイなどの可愛い貝殻が沢山拾えました。私は、貝類図鑑で名前をしらべ、ボール紙で標本箱を作って貝殻を並べて楽しみました。

あの頃から60年、私の貝殻への愛着は未だに衰えていません。現役時代、国内海外を問わず海に近い地域に出張すると、寸暇を見付けて浜辺をさまよいました。コレクション熱が高まると、採集だけでは飽き足らず、稀少な品種を買い求めるようになりました。海外出張先で、「ベニクジャクボラ」という貝を買ってキャッシュが足りなくなり何回も食事を抜かしたこと、カミさんを拝み倒してボーナスの1割も使い、当時は大英博物館に行かないと見られなかった「ウミノサカエ」という貝を買ったことなど、今では懐かしい思い出です。

引退して暇になった一昨年以来、私は、拾い集め買い集めた数千個の貝殻を見やすいような棚に整理してわが家の客間に並べる作業をしています。飛んで火にいる夏の虫になった気の毒なお客さまは、私に無理やり貝のコレクションを見せられてミニ講義を聴くハメになります。それでも気のいいお客さまは「貝殻がこんなに美しいものとは知らなかった」といって下さいます。■

(むらいたかし ディレクトフォース会員・元日本鋼管 現日本人材開発主任講師)

↑ ページトップ

|

2010/3/16 (No73)

「退屈した時の読み物」

飯田 孝司

ディレクトフォース環境部会の環境教育支援分科会に入会して2年程になる。主に大学生相手に環境問題についてリレー講義をする会である。実業経験豊富といっても、環境問題の専門家でもないので勉強も必要で、プレッシャーも大きい。

それでも少しずつ勉強をしていくと、わかりはじめたこともある。環境問題を環境破壊と捉えると日本では意外と環境問題のウェイトは大きくない。大気汚染防止等の環境保全は行き届いているし、海に囲まれた温帯地域の島国では地球温暖化の影響も比較的限定されてくる。

しかし、環境問題をエネルギー・資源問題にまで広げていくと驚く程問題が大きい。石油代替として期待されている太陽光発電等の自然エネルギーは国土の狭い日本では限定的で、「原子力」か「快適な生活の抑制」かの選択をその内迫られそうである。資源についてはベースメタルはじめ、レアメタル、食料、森林資源等どれをとっても、自給率或いは自立の観点からお寒い状況である。日本はこれから独立国としてやっていけるのか心配になる。

一方、近年の日本に目を移すと明治の文明開化、戦後の高度成長等いずれも成長(Growth)を伴った発展(Development)の歴史であり、今でも成長戦略が論議されている。しかし、成熟社会でさらに人口減少の中でそれは「ないものねだり」かもしれず、そうすると成長を伴わない発展が期待されてくるが、その具体的姿はなかなか見えてこない。そこで自立(Independence)が新たな発展のキーワードの一つになってくる。自立するためには自給率の向上だけでなく、原材料を選べる「ものづくりの多様性」、「リサイクルの拡大」等も大きな武器になる。

ともあれ「自立」について考えていくにしても、まず固くなった頭を少しでも柔らかくする必要がある。環境問題はじめ色々な話題についての様々な意見を抽出して吸収しつつ、「退屈した時の読み物」として関係者にも配信している。そのような中で会員数は細々と6人程度だったのが、最近勇気を持って3人も新たに入会されたのがなによりもの朗報である。■

(いいだたかし ディレクトフォース会員・元新日本製鉄)

↑ ページトップ

|

2010/3/1 (No72)

「携帯電話大好き中国人」

岩崎 次弥

|

昨年の3月、2回目の中国駐在を終え帰国しました。前回の駐在は主として広東省深圳での合弁企業の立上げでしたが、今回は北京市駐在で中国全体の事業に携わる仕事であったため、中国(人)の習慣、癖、考え方などに比較的深くつきあう経験ができたと思います。そのような経験の中で、中国人の携帯電話好きについて書いてみたいと思います。

中国都市部の中国人は携帯電話を複数台持っていますが、これは、盗聴防止の為に使い分けが必要というお国柄の他に、携帯電話大好きという国民性もあるのではと私は思っています。まさに《水を得た魚》というか、《携帯電話を得た中国人!》は最強という訳で、TPO関係なく噛り付き大声でまくし立てていきます。エレベーターの中であろうと会議中であろうと、講演あるいは公演中であろうと、はたまたトイレであっても絶対に離さない。流石に飛行中の機内での使用は見かけなくなりましたが、機体が地上に接地するやいなや呼び出し音や声高の会話開始で、騒音と大声のハーモニーが始まる訳で、《私は今中国にいる》を深く実感する次第。中国人はこういう場合、他人に注意を絶対にしないし、本人も注意される気も持ち合わせない。見て見ぬ振りをする生活の知恵を発見し、あらためて中国(人)を実感する事になります。

ところで、中国にも振り込め詐欺があります。日本では電話ですが、中国では、《ママ助けて。ホテルで水漏れ、備品を壊して賠償を迫られている。○○銀行×××に7000元振り込んで》などとメールでやってくる。やはり数打ちゃ当たるで、メールで一斉にばらまくという中国らしいスケールの大きさで詐欺る訳です。

中国移動通信(政府に管理されている?)から省を超えると熱烈歓迎の挨拶と移動通信の省支店電話番号が突然入電されます。その省の古い歴史的呼び名、例えば山東省であれば、《今日は!魯の国へのご訪問、熱烈歓迎》と魯国の宣伝説明があったりします。海外へ脱出しても追いかけてきて、例えば、アンコールワットを観光すべくカンボジアに入国した途端、携帯が反応し、中国移動通信の親切なメッセージ《国際旅行に出かけている同胞よ、海外旅行中は充分気をつけて。困った事が起きたら駐カンボジア中国大使館電話番号は○○○だから連絡・相談せよ》が入電されます。親切もここまで来ると、流石に気味悪くなってきます。要人でもない一般駐在員も動向を補足されていると言えそうです。春節の《新年明けましておめでとう》、労働節、国慶節のそれぞれの休みを祝う市政府からのメッセージなどは可愛気がありますが。携帯電話で便利になったのか、不便になったのか、まだ中国人に聞いた事はありません。■

(いわさき つぎや ディレクトフォース会員、元アサヒビール)

↑ ページトップ

|

2010/2/16 (No71)

「3回目のホノルルマラソンに参加して」

石原 秀郎

年齢を重ねるにつれ誰しも考えることは先行きの「健康」である。

3年前に数えの古希を迎えた時、この齢まで重い病気一つせず健康に過ごせたことの区切りとして何かを証としたいと考え、思いついたのがマラソンであった。

当時マラソンは世界の多くの都市で行われていたが、日本国内でもブームになりつつあり、北海道から沖縄まで毎週どこかの地域でマラソンが行われていた。参加するからには完走することに意義があると考えていたので、初参加に適切な大会はどこだろうと検討した結果、アップダウンが少なく、時間制限もなく、沿道の景色が疲れを忘れさせてくれるコースと考えたとき、候補に挙がったのがホノルルマラソンであった。

ホノルルマラソンは丁度クリスマスの10日前ぐらいに開催され、歴史があり参加者の3分の2は日本人(約2万人)であるため国内のマラソンと変わりがなかった。朝5時に花火の合図と共にアラモニア公園をスタートし、多くの一般参加者は3時間から6時間かけて42.195kmをフィニッシュする。20kmぐらいまでは完走できるかどうか不安を抱えながらも何とか走れるが、半分を過ぎると体のどこかに異常を感じるようになり、歩調に乱れをきたし、歩いたり走ったりして前に進む。途中のエイドステーションでの給水、ボランティアからの声援を受けながらまた走り出すが、40kmを過ぎると身体もがたがたになる。それでもゴールを目指して残り2km少しを頑張り切り、ゴールの門をくぐった時の感動は何物にも変えがたい。

ホノルルマラソンは12月開催なのでその年の健康の締めくくりと考え、年間計画を立てて体調を本番に向けて調整することが必要である。この調整の努力が結果として老いの健康を保つことになっていると自分では考えている。8月は登山、9・10月は10kmやハーフマラソンに出場し、11月には42キロのトレッキング、好きなアルコールも参加1ヶ月前から徐々に減らし、最後の10日間はストップさせ体調を整える。

このようにして昨年の暮れには3回目のホノルルマラソンを迎え、改めて完走の感激を味わうことが出来た。

また今年も、いや幾つになってもこの感動を体験し、心も身体も健やかにそして前向きに残された人生を楽しめるよう更なる努力を重ねたいものだと感じている。■

(いしはら ひでお デイレクトフォース会員 元荏原製作所)

↑ ページトップ

|

2010/2/1 (No70)

「途上国への人道支援に携わって」

前川 榮夫

2年前の6月、43年余に亘る企業人としての自分に一区切りをつけ、かねてから考えていたテレコムを通じた途上国への人材支援活動を目的とするNPO法人の事務局に週1~2日出ることにした。第3の人生を有意義なものにしたい、少しでも世の中にご恩返しをしたいと始めたことだが、奥行きが深く自分として納得できるまでにはもう少し時間がかかりそうだ。

この法人の人的構成はNTTグループ、富士通、NEC、東芝、NHK等企業のOBなど無線関係の技術者や会社経営に携わった人々からなり、多士済々である。事業規模は年1億円前後で、収入源の主なものは国などからの補助金、公益法人等からの助成金、企業・個人からの寄付金、会員からの会費といったところだ。

支援活動としては、①僻地医療機関への無線網の設置、遠隔医療診断システムの建設等のテレコム人道支援、②台風被災地への通信機材提供、地震被災地への無線機提供、一斉同報設備の設置、津波被災地へのラジオ配布等の緊急人道支援、③世界でも最先端の我国の通信技術を活かし、アジア諸国の通信の将来を担う人材育成のための若手を対象とした人材育成研修を実施している。

会社を定年退職して、この法人の活動で現地に直接派遣され具体的な支援活動にあたった人は「相手が喜ぶ様子を何度も見た幸せ者」と、第3の人生の生きがいを見つけた喜びを語っていた。またある人は、終戦後の荒廃した環境の中で、かつて日本が1955年ごろまで受けた恩恵を今度はお返しをしていくことは当たり前のことだと聞かせてくれた。フルブライトの給付によるアメリカでの日本人留学生が、帰国後日本の社会で国土の復興等に貢献したように人材育成が大切だと言っていた人もいた。

日本のODA等はともすれば、箱物を作ってそれを贈呈して終わりというものが多かったように思われる。その後の保守方法など継続が保たれなくなり、数年で無用の長物になってしまっているものもあると聞く。途上国ではまだハイテクよりもローテクのものが適当と思われるものがある。将来的にはハードよりもソフト、人への投資へシフトすべきではないかと考えられる。これに対応するために技術・ノウハウを持ち、リタイアー後も元気な高齢者をもっと活用すべきではないか。■

(まえかわ ひでお ディレクトフォース会員・元NTT、

現かざかフィナンシャルグループ(株)、NPO法人BHNテレコム支援協議会)

↑ ページトップ

|

2010/1/16 (No69)

「Think globally, Act locally」

嶋矢 志郎

飽食に明け暮れている豊かな日本及び日本人からは、人間的に悲惨な飢餓の実態をにわかに実感することはできませんが、「飢え」が未だに世界最大の死亡原因であることを、ご存知でしょうか。

世界では、飢餓とその関連の病気で、毎日約25,000人もの人たちが命を落としています。そのうち、5歳以下の幼児が14,000人も占めています。時間にして6秒に1人の速度で、尊い幼い命が失われています。

2007年から2008年にかけては、食糧価格の高騰で新たに1億5,000万人もの人たちが飢餓に陥りました。2008年9月以降のリーマンショックによる世界同時不況で、世界の飢餓人口はさらに増勢を強め、再び10億人を突破して、世界の総人口約68億人中、7人に1人が飢えていることになります。

その一方で、先進諸国では日々、飽食に明け暮れ、肥満によるメタボリックシンドローム(Metabolic

Syndrome = 代謝症候群)の蔓延が悩みの種となり、その対策が国民的な関心事と化しています。毎年、アメリカではドイツの総人口約8,250万人分の食糧を、日本でもスイスの総人口約750万人分の食糧を、それぞれ食べ残して、捨てられています。

国連の人口推計によりますと、世界人口は今から40年後の2050年には91.5億人に達する見通しです。その時、国際社会のグローバルガバナンスは91.5億人もの胃の腑を満たすだけの食糧供給体制を整えることができるのでしょうか。これは21世紀の「新しい脅威」ですが、この責務は現代世代が果たすべき未来世代への重い社会的責任です。

私たち先進諸国の平和と繁栄も実は世界の秩序ある、持続可能な発展に支えられていることを忘れてはなりません。世界の7人に1人が飢えているという飢餓の救済対策は遅々として進まず、その実態を放置しておくことは、世界の秩序を崩壊させる火種になり兼ねません。

今、国際NPO「飢餓を救う会」(仮称)の創設へ向けて準備中です。興味と関心のある方は、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。■

(しまや しろう ディレクトフォース会員・元日本経済新聞論説副主幹・

前芝浦工業大学大学院教授・同客員教授、現地球環境財団理事長)

↑ ページトップ

|

2010/1/1 (No68)

「2010年 新年ご挨拶」

松村 洋

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様には健やかに新年をお迎えのことと存じます。

昨年度を振り返ってみて

(と言っても11月に田中前代表からバトンを引き継いだばかりでの所感です)

DFの会員数は70名増加し、登録会員は総勢750名の一大集団となりました。多くの会員のご協力で、著名な講師陣を迎えての月例の勉強会は益々充実し、会の鮮度維持にも貢献しています。

同好会も歌舞伎、俳句、落語、トライアスロンが新たに誕生し、交流の場は20を数えるに至りました。

しかしDFの外に向けての事業活動は昨今の環境の激変の余波を受け、アカデミー部門以外は事務局の営業面での懸命の働き掛けと運営経費削減の努力にも拘わらず、DF全体の平成21年8月期事業と会費の収入は減少を余儀なくされ、会員への謝礼と事務局の運営経費を差し引いた所謂営業利益は前年度の約1/3,330万円にとどまりました。

新しい年を迎えてDFが目指すこと

大学での講義、企業の営業支援等の対外活動の分野は、企業経営の経験、豊かな人脈を持つ多くの会員が参加に関心をもっておられ、また会の財務基盤強化のためにも今年は活動分野の多角化に一層の努力をして参ります。具体的な例としては、支援事業に広く人材を求めている日本財団のグループ、DFの基本財産の拠出者でもあるパソナグループ各社の営業への協力等が考えられますが、常に会員の要望を踏まえ、状況の変化に対処し、フレキシブルにDFの事業ポートフォリオの設定を行っていく必要があると考えています。

もう1点、DF事務局運営のあり方について、その財務内容、見通し、および陣容のローテーション等についてはホームページ、総会等の場で積極的に開示に努め、会員のご理解を深める努力を致します。これから1年、会員と事務局との間で適度の緊張感を保ちつつ、新しく創出される時間のなかで、ただの仲良しクラブで終わらないためにはどう自分と向き合っていくのかという問いに1つの解が見付けられる様な場にできたらと念じております。■

(まつむらひろし 一般社団法人ディレクトフォース代表理事・元丸紅)

↑ ページトップ

|

2010年版

2010年版

いつのまにか海外ホテル通ということになって、ごく最近もホテル情報誌からの依頼で原稿を書く機会がありました。私がホテルに関心を持つのは、勿論、ホテルを楽しむということが主ですが、ホテルに流れる空気・雰囲気を感じ、客層を見て世相を眺める、建築・インテリア・ファション・文化・歴史の面からホテルを観る、総合サービス業というサービスのマネジメントという面から考えてみるというようにいろいろな楽しみがあるからです。

いつのまにか海外ホテル通ということになって、ごく最近もホテル情報誌からの依頼で原稿を書く機会がありました。私がホテルに関心を持つのは、勿論、ホテルを楽しむということが主ですが、ホテルに流れる空気・雰囲気を感じ、客層を見て世相を眺める、建築・インテリア・ファション・文化・歴史の面からホテルを観る、総合サービス業というサービスのマネジメントという面から考えてみるというようにいろいろな楽しみがあるからです。

小さな我が庭はいつも雑草が賑やかである。勝手に芽を出してきた野生の草木が50種ほど棲みついていると思われる。いずれも繁殖力が旺盛で、その中で半分くらいのものがしっかりとそれぞれに特徴ある花を咲かせる。ここ数日の穏やかな天候に誘われたのか、片隅の小さなオニタビラコが黄色の花びらを数輪咲かせて小刻みに揺れ、小春日和の訪れを教えている。来春には、勢いを得て密集した花が周りを一段と明るくすることだろう。

小さな我が庭はいつも雑草が賑やかである。勝手に芽を出してきた野生の草木が50種ほど棲みついていると思われる。いずれも繁殖力が旺盛で、その中で半分くらいのものがしっかりとそれぞれに特徴ある花を咲かせる。ここ数日の穏やかな天候に誘われたのか、片隅の小さなオニタビラコが黄色の花びらを数輪咲かせて小刻みに揺れ、小春日和の訪れを教えている。来春には、勢いを得て密集した花が周りを一段と明るくすることだろう。

私は海外駐在経験通算5カ所(テヘラン、サンパウロ、ベイルート、ボストン、ロスアンゼルス)の記録ホールダーで、今は現役生活を終えた銀行マンの端くれです。お蔭で2人の子供達には4カ国8カ所の学校を渡り歩かせてしまいました。そのせいか息子はジャカルタに駐在中、娘はサンディエゴに家庭を持って落ち着いてしまいました。今は海外にいる2人の孫を毎年訪ねて、家内共々余生を楽しんでおります。

私は海外駐在経験通算5カ所(テヘラン、サンパウロ、ベイルート、ボストン、ロスアンゼルス)の記録ホールダーで、今は現役生活を終えた銀行マンの端くれです。お蔭で2人の子供達には4カ国8カ所の学校を渡り歩かせてしまいました。そのせいか息子はジャカルタに駐在中、娘はサンディエゴに家庭を持って落ち着いてしまいました。今は海外にいる2人の孫を毎年訪ねて、家内共々余生を楽しんでおります。

このところ、海外でも、国内でも、世界遺産が一大ブームとなっている。日本の世界遺産といえば、法隆寺や姫路城、日光などが有名であるが、京都の下鴨神社とその周辺の糺の森(ただすのもり)が世界遺産に登録されていることをご存知の方は、少ないのではないだろうか。この貴重な世界遺産を後世に伝えるために組織された「糺の森財団」は、現在、2015年の完成を目指して、大がかりな保全修復事業に取り組んでいる。私は、縁あって財団の役員の末席に名を連ね、ボランティアで募金活動のお手伝いをしている。そこで、世の中にはあまり知られていない財団の活動の一端をご紹介しよう。

このところ、海外でも、国内でも、世界遺産が一大ブームとなっている。日本の世界遺産といえば、法隆寺や姫路城、日光などが有名であるが、京都の下鴨神社とその周辺の糺の森(ただすのもり)が世界遺産に登録されていることをご存知の方は、少ないのではないだろうか。この貴重な世界遺産を後世に伝えるために組織された「糺の森財団」は、現在、2015年の完成を目指して、大がかりな保全修復事業に取り組んでいる。私は、縁あって財団の役員の末席に名を連ね、ボランティアで募金活動のお手伝いをしている。そこで、世の中にはあまり知られていない財団の活動の一端をご紹介しよう。

アルバニア共和国は、四国の1.5倍の国土に約300万人が住んでいる農業国です。

アルバニア共和国は、四国の1.5倍の国土に約300万人が住んでいる農業国です。

還暦をきっかけに購入したロードバイク、カーボンファイバー製の軽量自転車。学生時代にスキーをやっていたので、オフのトレーニングにロードバイクに良く乗っていたが、自由な時間が増えることを考え健康のためにもと思い、いわば衝動的に手に入れた。

還暦をきっかけに購入したロードバイク、カーボンファイバー製の軽量自転車。学生時代にスキーをやっていたので、オフのトレーニングにロードバイクに良く乗っていたが、自由な時間が増えることを考え健康のためにもと思い、いわば衝動的に手に入れた。