2017年2月13日 更新

| テーマ / イベント名 | 実施日 |

|---|---|

| 12月山行 「初冬の奥多摩登山」 | 12/5 |

| 11月山行 「大菩薩嶺・雲上宴会と星を見る会」 | 11/1 - 2 |

| 10月山行 「中秋の淡い紅葉・黄葉が散見する静寂で豊かな自然林の山路」 | 10/15 |

| 9月山行 「紅葉と広大な山岳展望を求めて "日本三大急登" 谷川岳の西黒尾根に挑戦」 |

9/29 - 9/30 |

| 8月山行「日本の名峰【槍ヶ岳】に登る」 | 8/5 - 8/10 |

| 7月山行「広大な尾瀬ヶ原を挟む燧ヶ岳、至仏山を目指す」 | 6/29 - 7/1 |

| 5月山行「360度の山岳展望とミツバツツジー茅ヶ岳 1704m」 | 5/17 |

| 3月度月例 大野山山行「春うらら大野山と洒水(しゃすい)の滝」 | 3/22 |

| 2月度月例 「早春の快晴に伊豆天城を縦走―百名山・万三郎岳1405m」 | 2/27 - 28 |

「粋山会」12月度月例登山

「初冬の奥多摩登山」

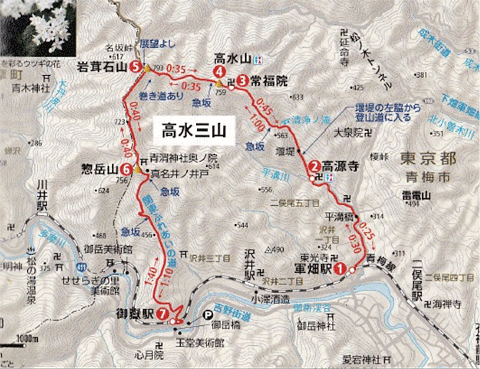

12月月例登山は、古くから奥多摩登山の入門コースとして多くの登山者に愛され、高水三山の愛称で親しまれている高水山(759m)岩茸石山(794m)惣岳山(756m)登山を企画した。

- 日 程:平成27年12月5日(土)

- 歩行距離:9.3km

- 標高差:登り563m、下り548m

- 行 程:JR青梅線軍畑駅―高源寺―常福院―高水山―岩茸石山―惣岳山―JR青梅線御嶽駅

- 参加者:柳瀬計宣、蒲生邦道、戸田邦男、中重賢治、間佐五郎、平井隆一、福本昌弘、三木延義、藤崎武彦、佐藤潤、正田良次、立石裕夫、和角清、田中健一、眞弓博司(文責)計15名

天気は雲一つない快晴で無風、気温は少し肌寒い程度と絶好の登山日和となった。当日は土曜日、且つ好天の為、軍畑駅❶の出口は登山客で溢れており、さすが人気の奥多摩登山コースと再認識する。登山届の投函並びに軽い準備運動を行った後、予定通り10:00に軍畑駅を出発。

先頭にペースメーカーの藤崎さん、しんがりは戸田さんにお願いした。

15名の長い隊列を組み、平溝川沿いを30分程歩くと高源寺❷に到着する。少し汗をかいたので着替えの小休憩をとった後、かなり急傾斜のアスファルト道を行く。

堰堤にぶつかり、側面の石段を上ると登山道に入る。渓流沿いに急な斜面を登り続けると枯すすきの群生に出会い、尾根に到着する。ベンチのあるスペースで小休止の後、杉と檜の林を登り続け、常福院本堂への石段についた。

12:05常福院❸に到着。山門前に陽に映えた真っ赤な紅葉があり、全員の記念写真をとる。高水山常福院は、源頼朝の武将、畠山重忠が信仰したと伝わる古刹である。

| 高水山 常福院山門前にて | 高水山山頂 759m. |

境内のベンチに座り昼食をとる。気温が低く、体が冷え、長居は出来ない。

12:30出発し寺の直ぐ裏側にある高水山❹山頂に12:35到着。頂上は狭く、見晴らしも良くないが、木の間より御岳山、頂上が尖がった大岳山、そして御前山が見える。

山行計画より遅れており、次のピークである岩茸石山と急ぐ。急坂が現れたがすぐさま快適な尾根に出る。尾根は北側の斜面が開けており、奥武蔵の山々が見える。さらに急登を上がって13:00岩茸石山❺の頂上に到着した。

| 岩茸山山頂 794m |

頂上は開けており眺望が良い。西側に雲取山、本仁田山(ほにたさん)、川苔山の奥多摩の山々、北側に蕨山、武甲山の奥武蔵等々の山がくっきりと見え、抜群の眺望を楽しんだ。

しかし、日没までの時間が気にかかり、滞在時間が短くなったことが悔やまれる。

12:55最後のピークである惣岳山に向い出発。足元の滑りやすい露岩の急な下りを慎重に進む。木の根と岩が剥き出しの急登を上がり、13:50惣岳山❻に到着した。木立に囲まれた静か山頂には、青謂(あおい)神社の奥ノ院がある。日が当たらず、寒い。小休止の後、急ぎ出発した。

御嶽駅への下山道は、"関東ふれあいの道"の一部である。関東ふれあいの道は1都6県をぐるりっと一周する長距離の自然歩道で、この一角は"山草の道"と呼ばれている。なだらかな尾根を進み、これでほぼ下山と思われる地点で最後の急登が待っていた。疲れも見せず、全員難なく登り切り、そして急坂を下りると舗装道路に出た。15:15御嶽駅❼に到着、15名全員が無事下山することが出来た。

下山後は、御嶽駅よりJR青梅線で約30分のところにある河辺駅前の河辺温泉梅の湯で汗をながし、居酒屋で2時間にわたる大宴会に興じた。

| 河辺駅前の"はなの舞"にて打ち上げ |

(報告者:眞弓)

「粋山会」11月度月例登山

「大菩薩嶺・雲上宴会と星を見る会」

- 日 程:11月1日(日)〜2日(月)

- 行 程:1日目:塩山駅北口 ‥(タクシー)‥ ⇒ 大菩薩峠登山口(裂石)⇒ 上日川峠(ロッジ長兵衛)⇒ 福ちゃん莊‥(唐松尾根)‥ ⇒ 雷岩 ⇒ 大菩薩嶺 ⇒ 雷岩 ⇒ 賽の河原 ⇒ 親不知ノ頭 ⇒ 大菩薩峠(介山莊)

2日目:介山莊 ⇒ 富士見山荘 ⇒ 福ちゃん莊 ⇒ 上日川峠 ‥(バス)‥ ⇒ やまと天目山温泉 ‥(タクシー)‥ ⇒ 甲斐大和駅

- 参加者:岡田 正田 築地 戸田 中村 成田 福本 藤崎 眞弓 柳瀬(五十音順)

- 担当幹事:岡田 戸田

大菩薩嶺は中里介山の長編小説「大菩薩峠」で有名だが、我々には軍事訓練をしていた連合赤軍が捕まった事件が思い起こされるのではないだろうか。

今回の山行は「雲上宴会と星を見る会」を企画目的としたことから、自炊ができ展望の開けた山荘があり、都内からのアクセスも良く百名山にも挙げられている大菩薩嶺を選んだ。

甲斐大和駅から上日川峠まで行けば大菩薩峠は1時間余りで登れるが、時間をかけて十分に紅葉を楽しみながら歩くため裂石(さけいし)からのルートを登ることにした。

<1日目>

中央線快速で東京駅7時37分に乗車し、高尾駅で中央本線に乗り換えると9時55分に、新宿駅を8時半発の特急あずさ7号では10時に塩山駅に着く。路線バスもあるが時間が合わないため塩山駅北口から予約していた甲州タクシーで大菩薩峠登山口まで行く。

(10:30)登山口からは芦倉沢に沿う車道をしばらく歩き山道に入る。道が折り返しながら高度を上げていき、丸川峠への分岐(10:50)を右へ進むと千石平に建つ千石茶屋に出る(11:10)。

建物の前を通過して沢沿いの林道を少し進むと登山道となるが、急登もある長い山道であり途中でランチタイム(12:00)にする。

だいぶ登り車道が見えてきたところで上日川峠に着く(13:30)。

峠にはロッジ長兵衛と公衆トイレがあり甲斐大和駅までの路線バスが走っている。ロッジからは福ちゃん莊まではタクシーが通る車道もあるが、ロッジ左脇からの山道を進み福ちゃん莊に出る(14:05)。

計画では福ちゃん莊から介山莊に向かうことにしていたが、2日の天候は悪い予報のため時間に余裕とメンバーの体力もあることから本日中に大菩薩嶺を登頂することを決断し、このまま唐松尾根を進むことにした。

眼下に大菩薩湖が望める登りやすい山道を進み、最後に急な岩の斜面を登ると少し大きな岩塊が尾根上に盛り上がった雷岩に出る(15:30)。

雷岩からは10分程で大菩薩嶺(2,057m)だが、山頂は周囲を樹木に囲まれて展望がなく、陽も落ちてきて寒さも増してきたため記念写真だけで戻る(15:45)。

| 大菩薩嶺頂上にて | 富士を背に雷岩にて |

雷岩から介山莊までの尾根道は広大な展望が得られる素晴らしいコースだ。天気にも恵まれたので最高の眺めとなった。眼下の雲海の右手遥か前方に八ヶ岳連峰、正面には甲斐駒ケ岳から北岳、間ノ岳、塩見岳、赤石岳と続く南アルプスの全貌が望める。左手にはこれも雲海からどっしりと富士山が現れている。全員がこの景色の美しさに時間を忘れて見とれてしまった。

| 幽玄な富士 | 赤黄の紅葉を見ながら |

雷岩を少し下ると賽の河原と呼ばれる荒涼とした場所に出る。昔はここが実際の大菩薩峠であったそうだ。

(16:40)介山莊に到着。主人の益田さんは我々の到着を待ってくれていたようで、山荘に入る前に親切に周囲の山々の景色の説明をしてくれた。

荷解きをした後、山荘からの地酒とワインのグラスサービスで乾杯をして雲上宴会が始まった。

今日のメニューは珍味4品盛りに続き、メインは大菩薩嶺ごくうまキムチ鍋であり、〆のラーメンまで大人気で、宴会が大いに盛り上がったのは言うまでもない。ただ天候が下り坂のため星が望めなかったのが残念であった。

| 岡田シェフ | 雲上の宴会のお品書き |

<2日目>

天気予報のとおりで朝から雨となったため、丸川峠を回るルートの計画を変更して下山することとした。山荘の朝食を終えて雨具に着替え出発(7:20)。

介山莊のネーム入りのボールペンが記念品としてプレセントされるなど、大変親切でおもてなしのよい山荘であった。

下山ルートは軽自動車なら通れるやや広い山道で歩きやすい。雨足が早くなってきたため途中の勝緑莊や富士見山荘(休業中)も素通りして一気に上日川峠まで歩く。

(8:05)上日川峠に建つロッジ長兵衛のホットコーヒーで一息入れる。

当初は昨日スタートした大菩薩峠登山口から大菩薩の湯に立ち寄る予定であったが、上日川峠から出る9時発の路線バスに乗車し、途中にある天目山温泉に切り替えることにした。やまと天目山温泉は焼山沢の渓流の自然に恵まれた1,000mの深山にある高アルカリ性温泉でヌメリ感のある美肌の湯だ。バスで200円の割引券がもらえ310円で楽しめることができた。

温泉で汗と疲れを流した後、生ビールと昨日残った焼酎で昼食を兼ねた反省会を開催して再び盛り上がった。特に、まいたけ天ぷらと天目山そばがうまかったことを付け加えたい。

甲斐大和駅まではタクシーを呼び、12:55発の高尾行に乗って早めに帰京できた11月の山行であった。

| 天目山温泉にての打上 |

(報告者:岡田)

「粋山会」10月度月例

「中秋の淡い紅葉・黄葉が散見する静寂で豊かな自然林の山路」

- 山 域:山梨百名山権現山(1312m)・麻生山(1268m)

- 標高差 /歩行距離 / 歩行時間:登り700m 下り900m / 9km / 7時間半

- 実施日:平成27年10月15日(木)

- 参加者:福本 藤崎 柳瀬 真弓 和角(5名)

- 行 程:中央線猿橋駅→浅川バス停→浅川峠→権現山→麻生山→三ツ森北緯→鋸尾根→杉平入口バス停

東西に長く尾根を広げている権現山は山梨百名山に挙げられる堂々たる山容の姿を誇るにも拘わらず、前景の秀麗富嶽十二景の富士山を望む非常に人気のある扇山・百蔵山の陰に隠れて、里から眺望するのが難しい今一つ人気が出てこない人影の少ない静かな、自然林豊かな不遇の山。

| 下山口杉平入口バス停から権現山(右手奥の山)を望む |

爽やかな秋晴れの絶好の登山日和。権現山山頂から数日前に初冠雪した富士山の雪化粧した端整な姿をくっきりと眺望できるのではないかとの期待に胸を躍らせて出発。

中央本線猿橋駅からタクシーを利用して、10分ほどで権現山の登山口にあたる浅川バス停で下車。暫らくの間、たんたんと林道を進む。林道終着点の先から登山道へ入る。山腹をジグザグに20 or 30分程登っていくと浅川峠に着く。扇山と権現山を結ぶ稜線上の道を北の方向に足を向ける。当初はアップダウンも殆んどない平坦で静寂な豊かな自然林に覆われ、柔らかな道にさくさくとした落ち葉を踏みしめて、踏み足に優しい山路をゆったりと歩く。申し訳程度に淡い紅葉・黄葉をちらちらっと見え隠れしている。稜線上の豊かな自然林が美しい。殆んど風らしい風は吹いていないものの、時折ほんの一瞬吹く涼しい爽やかな風は秋を思わせてくれる。1時間以上もすると、心地よい落ち葉道とは別れて、徐々に高度を上げ、傾斜が増してきて、頂上に近づくにつれて急傾斜の20~30分程の直登は非常にきつくつらい。権現山の肩に着き、5分ほどで尾根をひと登りすると頂上に到着。

| 権現山頂上(1312m)にて | |

残念ながら南の方は雲が多くかかってきて中秋の素晴らしい端正な初冠雪の富士の姿を眺望することはできず期待外れとなってしまった。大岳山・三頭山・雲取山等々奥多摩や奥秩父の山並みを望む。

| 権現山頂上から奥秩父・雲取山を望む | 権現山頂上から奥多摩・大岳山、三頭山を望む |

昼食後、権現山分岐まで下り、麻生山へ向かう西方向へ延びる結構厚みのある落ち葉をザクザクと踏みしめ、静寂で快適な尾根道をたどる。小さなアップダウンを繰り返すうちに麻生山に到着。権現山〜麻生山の尾根伝いの雑木林は淡く紅葉・黄葉した木々が美しい。

| 権現山~麻生山の尾根筋の紅葉・黄葉 | 権現山~麻生山の尾根筋の紅葉・黄葉 |

麻生山から北峰に向かって尾根道を西の方に進んで緩やかに下る。左へ舵を切れば長尾根に向かう分岐点の尾名手峠を左折せずに北峰へ直進する。これまでの快適な尾根道とはすっかり変わって、アップダウンの激しい急傾斜急下降の危険極まりない起伏の激しい岩尾根が続いて肝を冷やす。危険な岩場からようやっと解放されて北峰に到着。北峰からたどる鋸尾根は、読んで字のごとく岩場・ヤセ尾根の登降を繰り返すのではないかと想像する。しかし岩場は上手に巻いてくれていて、緩やかな下りで大いに助かる。この鋸尾根は、なんと倒木の多さにびっくりすると同時に度々の歩行障害となってげんなりしてくる。さらに幅広い尾根での道不明瞭、道標の少なさと見つけ難さには少々うんざりしてくる。にもかかわらず下部へ降りれば降りるほどに、辺り一面多くの落ち葉にぎっしりと覆われた落ち葉ジュウタンをザクザクと踏みしめながらの下山はどことなく心地よい。鋸尾根の豊かな自然林は、10月下旬〜11月初旬の紅葉の真っ盛りの頃は、非常に色鮮やかで華麗な美林に変貌を遂げているのではないか。そのころにまた訪林してみたい気持ちを抱く。

想定外の厳しいコースでかなりの時間を喰ってしまい、5時で閉め切られる「湯立人鉱泉」の温泉に浸る余裕はあまりなく、殆んど諦めかけたが、遅くなってでも受け入れてくれた大変親切な女将さんに感謝し、こじんまりとした民家のようで温泉宿とは思えないが、我々だけの独占の湯に疲れた身体をじっくりと癒す。

文責 和角

「粋山会」9月度月例

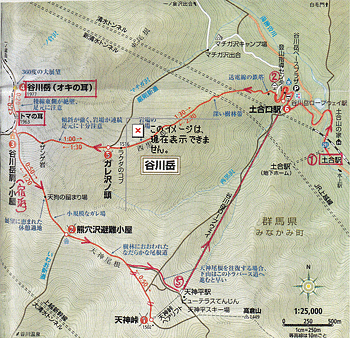

「紅葉と広大な山岳展望を求めて "日本三大急登" 谷川岳の西黒尾根に挑戦」

- 実施日:2015年9月29日(火)〜30日(水)

- 山 域:[日本百名山]谷川岳(トマノ耳1,963m、オキノ耳1,977m)

- 参加者:立石、中村、眞弓、三木、築地(副幹事)、正田(幹事)

初日(9月29日)

土合駅集合の予定が、全員東京駅の新幹線内に揃い "旅" の開始。越後湯沢で上越線に乗り換え、トンネル内駅である土合駅に到着。地上に出ると青空に清々しい空気。身支度を整えた後、9:50歩行開始。緩やかな自動車道を登り10:00ロープウェイ土合口駅750mに到着。 "山の天気予報" によれば頂上の風速は15m/sで "登山には不適" とのこと。予定の "西黒尾根ルート" を採るか、ロープウェイ利用のより安全な "天神尾根ルート" に変更するかを決めるため、頂上付近の状況を電話で "肩の小屋" に問い合わせる。「朝は荒れていたが回復傾向なので注意して歩くように。」との助言をもらう。谷川岳登山センターでも同様の情報を得たので、メンバーと協議の結果、予定の "西黒尾根ルート" を選択。飲料水を補給して西黒尾根登山口へ進む。

-

9:35 記念撮影をしていよいよ登山開始。中村さんを先頭に、築地さんを末尾に、「45分間歩行、5分間休憩」ピッチのゆっくりペースで進むことにした。早速、急坂の樹林帯である。ミズナラのドングリを踏みながら進む。早くも汗、最初の休憩地 "鉄塔下" で各自薄着に着替える。月曜日のためか、ほとんど登山者に会わない。この付近の紅葉はまだであるがオヤマリンドウ、ミネアズマギク、タムラソウ等の花が美しい。西黒尾根登山口にて - 11:45 1,460m樹林帯を抜けると急に視界が開け、前方に雄大なマチガ沢と谷川岳の双耳峰、右側に白毛門、朝日岳への尾根が目に飛び込んでくる。左側ほぼ同じ高さに天神平とロープウェイを遠望しながらここで各自持参の昼食をとる。周囲にはオオカメノキ、ナナカマド、カエデ等の色づきが目立ってくる。

| 尾根から見上げるマチガ沢 | オヤマリンドウ | ラクダの背1,516mにて |

- 12:15 昼食後頂上へ向けて出発。鎖場を経て間もなく12:36 "ラクダの背" 1,516mに到着。あと400m登れば今日の宿泊地 "肩の小屋" だ、頑張ろう。"厳剛新道 "との合流点" ガレ沢のコル "を通過して、いよいよ岩稜の急登である。

いくつかの鎖場と梯子も、風が思ったほど強くなかったためか、強風による危険を感じることなく1時間半ほどで無事に難所を通過。途中、ザンゲ岩の紅葉が疲労を癒してくれる。 - 14:40 ガレ場の終盤でやや体力を消耗したメンバーも頑張り通す。"トマノ耳" との分岐標識を左折して宿泊地 "肩の小屋" 1,910mに着く。予定より50分も早い到着である。

- 15:00 明日の天気は判らない。今は雲が出てきたがまだ晴れている!疲れているけど頂上を目指して空身で出かけることにする。風が強く体感温度は5℃前後と思われる。用意してきたダウンのジャンパーなど防寒着を着て丁度良いくらい。

| 1,700m付近の岩稜を登る | 肩の小屋を出て強風のトマノ耳へ | 紅葉と万太郎山へ向かう尾根 |

肩の小屋から笹の中の道を登ると5分程度で谷川岳双耳峰の一つ "トマノ耳" に到着。360度さえぎるものは無く、思わず「万歳!」の声が上がる。真っ赤に萌えるウラジロヨウラク越しに西陽が万太郎山、平標山へ続く尾根を美しく浮かび上がらせている。北側にはオキノ耳から一ノ倉岳、茂倉岳への尾根道が続く。何と素晴らしい展望だろう。上空は北から雲が速く流れて天気の急変を予感させる。いつまでも景色に見とれてはいられない。さらに谷川岳最高峰の "オキノ耳" への道を急ぐ。オキノ耳も同様の素晴らしい展望で名残り惜しいが、記念撮影の後引き返して16:00肩の小屋へ戻る。夕食までの時間、早速ビールで乾杯。谷川岳の天候急変はよく聞いていたが、案の定、この頃から外の風は一層強さを増し、雨混じりの嵐となる。窓はガタガタと音を立てる。屋外のトイレに行くときは身体がよろけるほどなので風速は多分20m/s前後だろう。夕食後は18時過ぎ早々に就寝。

| トマノ耳頂上1,963mにて | トマノ耳よりオキノ耳を望む | 最高峰オキノ耳頂上1,977mにて |

2日目(9月30日)

外は一晩中大嵐が吹きまくり、睡眠不足。朝になっても強風と濃霧は治まる様子がない。"ご来光" どころではない。5:30の朝食をすませて他の宿泊客と同様に天気の回復を待つ。

- 7:50 やや風が弱くなったところで、雨支度の上、肩の小屋を出発。予定の天神尾根をロープウェイ駅に向かって下山開始。約30分後には雲の下に出て視界が開け、前方には富士山が遠望できるほどになる。頂上と山麓の天気の違いを実感する。

- 8:35 赤、黄の紅葉が美しい "天狗の留り" で休憩。振り返るとガスに覆われていた頂上も姿を現し陽も差してくる。昨日の西黒尾根とは違い、多くの登山客とすれ違う。

- 10:20 "熊の穴沢避難小屋" を経て、観光客が多数訪れている "天神平ロープウェイ駅" 1,320mに全員無事到着。ロープウェイに乗り、遥か下方に "土合口駅" 、その左方向に険しい "西黒尾根" 、そして谷川岳山頂の雄大な景色を遠望し、昨日の登山ルートがもう懐かしく感じられる。約10分で一挙に標高750mの土合口駅に下る。予定の定期バスで水上駅へ。

打ち上げ場所の蕎麦屋が駅前にあることを確認の後、タクシーに乗り換えて11:45谷川温泉に到着。ほとんど客がいない露天風呂でゆっくり汗を流して疲れを癒す。タクシーで再び駅前に戻って件の蕎麦屋へ。先ずビールで乾杯。地酒に刺身こんにゃく、おでん、舞茸天ぷら、きのこそば等に舌鼓を打つ。4時前に宴会終了。水上駅より上越線で帰路につく。

| "天狗の留り" の紅葉 | ロープウェイ内、後方は朝日岳 | 水上駅前そば処 "ふく田" で打ち上げ |

文責 正田

「粋山会」8月度月例

「日本の名峰【槍ヶ岳】に登る」

- 実施日:8月5日(水)〜8月10日(月)

- 参加者:12名

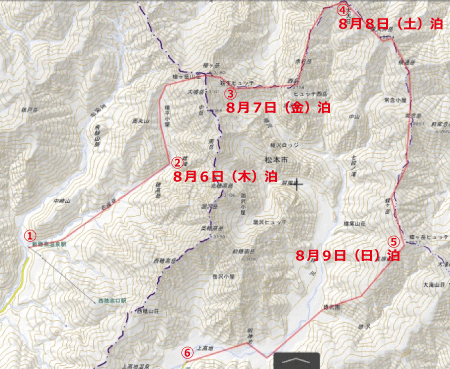

岡田、蒲生、正田、田中、戸田、築地、中村、成田、眞弓、和角、藤崎(L)、立石(SL)(敬称略、順不同) - 行程概要:① 新穂高温泉(8月6日6:55)⇒滝谷出合(11:00)⇒② 槍平小屋(泊)槍平小屋(8月7日4:30)⇒槍ヶ岳山頂(11:30)⇒③ ヒュッテ大槍(泊)ヒュッテ大槍(8月8日4:30)⇒水俣乗越(7:00)⇒④ 大天荘(泊)大天荘(8月9日4:30)⇒常念岳(10:05)⇒⑤ 蝶ヶ岳ヒュッテ(泊)蝶ヶ岳ヒュッテ(8月10日4:20)⇒ 徳澤園(8:16)⇒⑥上高地河童橋(10:55)

(下図参照)

(画像や写真はクリック→拡大します)

槍ヶ岳(3180m)へ

| 槍ヶ岳 |

我らが「粋山会」は、毎月定例登山を行っている。この定例登山の中でも最大のイベントは8月の定例登山である。

理由は、5〜6泊とかの小屋縦走を伴う長期にわたる山行であること、及び北アルプス・南アルプスの名峰を目指す、とかで存分に山行が楽しめることにある。毎年年が明けると、「今年の8月はどこに行くのだろう?」と皆期待に胸を膨らませる。今年の8月定例登山は、日本の名峰中の名峰「槍ヶ岳」に決まった。槍ヶ岳は、「日本のマッターホルン」とも呼ばれているように天に槍を衝く形が特徴で、周囲の北アルプスの山々から抜きんでて一際その威容を示している山である。深田久弥も言っている。

「富士山と槍ヶ岳は、日本の山を代表する2つのタイプである。‥‥ いやしくも登山に興味を持ち始めた人で、まず槍ヶ岳の山頂に立ってみたいと願わない人はいないであろう。」

8月6日(木)晴れ

| 新穂高温泉にて |

- 6:10 昨夜、新宿を出発した夜行バスが新穂高温泉に到着。

(1,105m)先ずはここで持参の朝食を取る。山の冷気が都会の酷暑を忘れさせる。湧水が美味しい。 - 6:55 メンバーは、充分な準備体操をして出発。トップは、いつもの通り田中さんが務める。田中さんは常に後続のメンバーに配慮をして、無理のないペースでパーティを進める。またラストは築地さんにお願いする。築地さんがラストであることにより、何か困った時には必ず助けてもらえるとの安心感が生まれる。共にメンバーからの信頼が厚い。蒲田川右俣谷に沿って、槍平に向かう。

- 11:00 滝谷出合に到着。ここで河原での昼食を取る。陽射しが強く、目を開けているのも眩しい位だ。

- 12:50 槍平小屋(1,990m)に到着。ここで宿泊。ダケカンバ、ナナカマドの雑木林に囲まれた渓流沿いの小屋で、水が豊富である。

- 本日の行程:6時間

- 標高差:約900m

夕日を浴びて、北穂高岳・涸沢岳を中心とする穂高連峰が美しい。この日は、身体を高地に順応させるために全員禁酒とする。

8月7日(金)晴れ

| 笠ヶ岳を背景に |

- 4:30 未だ暗い。ヘッドランプを付けて槍平小屋を出発。槍ヶ岳を目指す。樹林帯を進むうちに、やがて森林限界を超えて、頭上に槍ヶ岳山荘が見える。左に西鎌尾根、右に大喰岳を見ながら、巨大なカール上の地形を登って行く。単調な登りが続く。後を振り返れば、笠ヶ岳(百名山)・抜戸岳が残雪の残る美しい姿を見せる。

全員後を振り返っては、感嘆の声を上げる。 - 10:05 飛騨乗越に到着。ここで初めて、槍ヶ岳がその穂先を現わす。大きい。

- 10:30 槍ヶ岳山荘着。20分の休憩を取る。

- 10:50 持参したヘルメットを装着し、空身で穂先に取り付く。クサリありハシゴありの岩肌を、両手・両足で確保しながら、慎重に登る。途中混雑で行列が発生する。良く見るとその中に、小学生と思しき児童、50歳代60歳代のご婦人もいて、その逞しさに驚かざるを得ない。

- 11:30 槍ヶ岳山頂(百名山、3,180m)山頂は狭い、しかも多くの登山者でごった返している。足元に槍ヶ岳山荘が小さく見える。下を見ていれば足がすくむ。記念写真を撮った後、早々に下山することとする。

| 山頂を目指して | 山頂を目指して | 山頂にて |

- 11:40 下山開始。

- 12:30 槍ヶ岳山荘着。昼食を取る。この後、東鎌尾根を辿って、ヒュッテ大槍に向かう。

- 14:20 ヒュッテ大槍着。早速ビールで乾杯となる。槍ヶ岳に登頂を済ませたせいか、笑顔が広がる。ビールが旨い。

- 本日の行程:9時間50分

- 標高差:約1,200m

8月8日(土)晴れ

| 全員ヘルメットを装着して |

- 4:30 ヒュッテ大槍の前に集合。未だ暗いが、本日向かう大天井岳・西岳の方向が薄明るくなり、夜明けが始まっている。大天井岳に向かって出発。この東鎌尾根を辿る山道は喜作新道とも呼ばれ、後年(大正時代)に開発された登山道である。今では、大天井岳から槍ヶ岳に向かうポピュラーな登山道として使用されているが、それでも、険しい山道が続く。クサリ場あり痩せ尾根あり15mのハシゴありで、全員ヘルメットを装着して、注意深く進んでいく。

- 7:00 水俣乗越着

- 8:40 ヒュッテ西岳着

ヒュッテ西岳を過ぎてからは、穏やかな尾根伝いの縦走路となる。

眼前の山容が素晴らしい。西の方を見れば雲ひとつない晴天の下で槍ヶ岳がひときわ急峻に聳え、右手に北鎌尾根、左手には大喰岳、中岳を従え、山並みはさらに大キレットを越えて穂高連峰まで続いている。誰かが言った。「山岳写真ではこのような景色を見たことは有るが、現実に見られるとは思わなかった」

| 槍ヶ岳を中心にした山々 |

- 11:30 ビックリ平着

本日歩き始めてから既に7時間近く経過している。強い日差しの中を歩いたこともあり、メンバーの中に疲労が溜まってきている人が見える。休憩を多く取りながら速度を遅くして進む。 - 12:30 大天井ヒュッテ着

やっとの思いで大天井ヒュッテに到着し、皆さん思い思いの昼食を注文する。

たっぷり休憩時間を取り、ソフトクリーム・ジュースを注文して寛いでいる方もいる。 -

13:58 大天井ヒュッテを出発し、大天荘に向かう。本日最後の行程だ。森林限界を超えた岩道を登る。途中のイワツメクサ・コマクサの群生が美しい。大天井岳にて - 15:10 大天荘着。チェックインした後、空身で大天井岳に向かう。

- 15:40 大天井岳山頂(2,922m)。

この後、槍ヶ岳の威容を見ながら、山小屋の前のベンチに座りビールで乾杯。 - 本日の行程:11時間40分

8月9日(日)晴れ

| 朝日を浴びて、常念岳へ |

- 4:30 朝食を済ませて大天荘の前に集合。上空には半月がかかり、濃紺の夜空が広がる。冷気が少し寒いくらいに感じられる。東の方は広大な雲海が拡がっている。雲海のすぐ上が徐々に明るくなり、夜明けが始まる。ここで岡田さんには私用があり、燕岳・合戦尾根経由で1日早く下山する。残りの11名は燕岳とは逆の常念岳に向かって進む。

5時少し前に日の出を迎える。太陽の下に晒された雲海の広大さに改めて驚く。雲海の上に出た山々は、右手から南アルプス・富士山・燧ヶ岳・八ヶ岳・妙高連峰と続く。山梨県から新潟県に及ぶ山々を見ていると、確かに地球は丸いと感じる。

常念小屋に向かって尾根伝いに歩を進める。安曇野から吹きあがってくる風が気持ち良い。 - 7:40 常念小屋着。

少し休憩を取りいよいよ常念岳に取り付く。常念小屋から常念岳山頂までは400mの標高差があり、この登山道は全て浮き石のごろごろした道で歩きにくい道だ。 -

10:05 常念岳山頂(百名山、2,857m)常念岳山頂にて

山頂には祠がある。狭くて登山者も多い。記念撮影をして、山頂を立ち去ることとする。山頂直下の肩にて、昼食。

常念岳の下りは、常念小屋からの登りとは全く様相を異にする。

常念小屋からの登りは大きな浮き石のゴロゴロする登山道であったが、下りは大きな岩の道だ。岩から岩に乗り移り、岩の間を通り抜けて、急勾配の下りを進んでいく。かなり神経を使い、疲労の溜まる下りとなった。 - 12:55 常念岳下の最低鞍部に到着。常念岳を振り返ってみれば、「よくぞこの坂を下ったものだ。」と感心する。この辺りから樹林帯に入る。

本日の歩行が既に8時間を超えてきている。メンバーの中には、疲労の色が見える人も出てくる。休憩を長めに取りながら進んでいく。 -

15:30 岩稜ピーク着。(蝶槍を迂回する)岩稜ピークにて

蝶ヶ岳の女性的な山頂が遠くに見える方向に向かって歩き出す。二重尾根になったような広い尾根上を進むが、皆足取りは重い。蝶ヶ岳ヒュッテまで20分と思われる所まで来るが、ここで休憩を入れる。 - 16:40 やっとも思いで蝶ヶ岳ヒュッテ着。

今日の長丁場を頑張ったメンバーの方々に敬意を表わしたい。 - 本日の行程:12時間10分

8月10日(月)晴れ

- 4:20 蝶ヶ岳ヒュッテの前に集合。

いよいよ最終日となった。最後まで天候に恵まれたこと、そして全員無事にここまで来れたことが何より嬉しい。 - 4:25 蝶ヶ岳山頂(2,677m)

これからは樹林帯に入る。池塘を幾つか過ぎて、長塀山(2,565m)の登りも大したことなく過ぎる。木の根道をグングン下る。途中から梓川の沢音が聞こえてきて、徳澤園が近いこと感じる。 - 8:16 徳澤園着

徳澤園は軽井沢のごとく白樺林に囲まれ、都会の雰囲気に溢れていた。若い男女も多く、建物もビアガーデンの如き建て方でバルコニーもある。ここで、30分以上かけて休むこととする。皆、思い思いにソフトクリームやコーヒーを注文してリラックスしている。 - 10:55 河童橋着ここでタクシーに分乗して平湯に向かう。

- 11:40 アルプス街道平湯着。

早速、入浴。この5日間の汗を洗い流し、心ゆくまで天然の温泉に浸かる。さっぱりしたところで我々専用の部屋に入り、打上げとなる。ビールで乾杯!この5日間の楽しかったこと苦しかったことの思い出話に花が咲き、笑顔が弾ける。 - 15:15 マイタビバスにて平湯発

- 本日の行程:6時間30分

- 標高差:約1,100m

◇ ◇ ◇

振り返ってみれば、

8月月例登山のコース決定は、粋山会メンバーの投票によって決まる。

今回の槍ヶ岳登山は、幾つか候補として挙がった北アルプスのコースの中で最も多くの希望者を集めたコースであった。その大きな理由は、冒頭にも述べたように槍ヶ岳は「一度は登ってみたい山」であるからだろう。

しかし、同時に今回の山行は難易度の面である程度の難しさがあるルートであり、また行程の面でもかなりタフなコースであった。8月月例の幹事として上記を理解していたが故に、安全に関して細心の注意を払ったことを付言しておく。

具体的には、次の通り。

- 山行計画書は4月には完成させ、その後改訂を繰り返し最新の状態を維持した。

- 今回の山域と類似の山域として八ヶ岳赤岳を選定し、準備登山を実施した。

- 勉強会を開催し、ルートの確認・装備の確認・安全面での施策の確認等を行った。

- ヘルメットの着用をお願いした。

- 救急用品 (ファーストエイド)を幹事の間で手分けして持参した。

- 非常事態に備えて、山行中に携帯が利用可能であるか否かを調査し且つ救助依頼先である山小屋等の電話番号を持参した。

- 山行直前まで山小屋に連絡を取り、天候等に異常がないか確認した。

- 山行当日は4:30の出発として、行程面でゆとりを持たせた。

- 登山届、下山届にも細心の注意を払った。

今回の山行を無事に終えて改めて思うことは、参加者皆様が心を一つにして安全面にご協力頂いたことだ。最後になりましたが在京連絡所の間さん、その他関係者の方々に厚くお礼を申し上げます。

文責 藤崎・立石

「粋山会」7月度月例

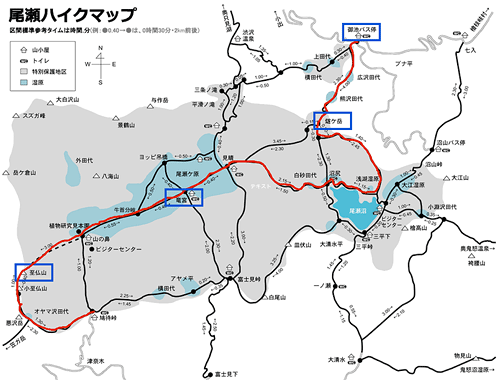

「広大な尾瀬ヶ原を挟む燧ヶ岳、至仏山を目指す」

-

実施日:6月29日から7月1日

尾瀬「 燧 ヶ岳(2356m) 至仏 山(2228m)」(いずれも日本百名山)

- 参加者:中重、真弓、中村、立石、田中、正田、佐藤、戸田 8人(敬称略)

1日目(6月29日)

つかの間の晴れ間か、「会津高原尾瀬口」駅に集合した面々、うれしそうである。

バスは我々8人だけ。昨年泊まった桧枝岐(ひのえまた)を通過し燧ヶ岳の登山口、「御池」へ。

今日はここの立派な「御池ロッジ」で一泊。

周囲にはミニ尾瀬の湿原が点在、夕食前にかれんな水芭蕉、めったに咲かないコバイケイソウ、アカムラサキツツジ、小さなヒメシャクナゲを見ながら気分の良い散策を行う。いよいよ明日から尾瀬に入る。

2日目(6月30日)

5時にロッジを出発。尾瀬の中央に君臨する展望の峰、2356m、東北一の燧ヶ岳を目指す。

しらびそ等の針葉樹林の中をゆるやかに登っていると次第に傾斜が増す。さらに岩が露出した急斜面を登る。足元には高山植物の花が咲き競う道。

視界が開けて「広沢田代」にでる。

| 広沢田代 | 頂上へ続く木道 | 200mの雪渓 |

明るく開放的な湿原でワタスゲ、コバイケイソウ、チングルマ、キヌガサソウ、ゴゼンタチバナ、ヒメシャクナゲ、タテヤマリンドウが咲き競っている。

「広沢田代」を後にして急斜面を登ると「熊沢田代」、広大な傾斜湿原。

正面には燧ヶ岳の頂上が見える。木道が白蛇のようにうねりながら延びている。

周りを見ると昨年登った「会津駒」、さらに百名山の「平ヶ岳」がのぞめる。

ここからが大変だった。雪の残る沢を何回もトラバースしたあと200mくらい続く

雪渓を登る。意外と急斜面で慎重に足を進める。

シャクナゲ帯を抜けると岩の露出した双耳峰の一つである「俎(まないた)くら」に到着、2346mからの展望は雄大であるが正面の最高峰の「柴安くら」(2356m)へ足を進める。いったん下って急斜面を登ると頂上、360度の展望、眼下には尾瀬沼が光る。その奥は日光の山々、右に目を移せば広大な尾瀬ヶ原。深田久弥の百名山で書かれているように日光の山、上越の山、会津の山、越後の山そして富士山、すべてを見ることができた。

| 柴やすくら頂上 | 尾瀬沼を望む | 水芭蕉と一緒に | 燧ヶ岳を背中に |

さあ下山、急な斜面を下ると「ミノブチ岳」、振り返ると登ってきた燧ヶ岳、名残惜しいが先を急ぐ。予定の「ナデックボ」の下山路は雪が残っていて危険、通行禁止。

仕方なく長英新道を下り尾瀬沼に下る。長い道のりであった。

尾瀬沼の周りの木道を進み「見晴らし」に、ここからは尾瀬ヶ原に入る。

燧ヶ岳を背に雲に隠れた至仏山方面に向かう、木道の周りは小さな草花が咲き競う。

16時50分ようやく「竜宮小屋」に着く。

20キロ強、10時間の長い厳しい歩行であった。

3日目(7月1日)

午前2時ごろ強い雨音で目が覚める。今日は雨の中を歩くことになる。

4時50分小屋を出発。「山の鼻」までの湿原、池糖の中を歩く。晴れていれば池糖に写る燧ヶ岳が素晴らしいのだが残念。

尾瀬は本当に不思議なところである。

「山の鼻小屋」で朝食後、雨の中4人(中重、中村、立石、正田)は至仏山を目指す。残り4人(田中、佐藤、真弓、戸田)は鳩街峠へ直接下る。

至仏山への道は強風と雨と滑り易い蛇紋岩の足場で大変だったが3時間の登山で9時50分には頂上に立つ事が出来た。頂上付近では蛇紋岩地帯特有のウスユキソウ、ホソバツメクサの群落を楽しめた。

小至仏山、オヤマ沢田代経由鳩待峠へ下り、田倉温泉行きへのバスに乗る。

そこで先発組の4人と再会。

温泉に入り反省会でいつもの通り盛り上がる。

| 至仏山頂にて | 田倉温泉「竜宮荘」での打上 |

最終日は雨で全員が至仏山には登れずまた山の上からの広大な尾瀬ヶ原を見ることはできなかったが素晴らしい山行になった。

また別の機会に行きたいと思わせる尾瀬であった。

以上

(記 戸田)

「粋山会」5月度月例

「360度の山岳展望とミツバツツジ* 茅ヶ岳 1704m」

(註:*和名はトウゴクミツバツツジ、簡潔にミツバツツジと記載)

- 実施日:5月17日 (日)(日帰り)

- 参加者:14名(敬称略)

佐藤、正田、立石、戸田、中重、中村、成田、平井、福本、藤崎、眞弓、三木、岡田、間 - 行程概要:

- 登山口まで:(集合)8:50 韮崎駅==深田記念公園(登山口) 9:05

- 登 頂:女岩コース 計2時間40分

9:15 登山口 女岩 深田氏の碑 茅ヶ岳山頂 11:55

- 下 山:尾根コース 計2時間

13:05 茅ヶ岳山頂 林道出合 深田記念公園 15:05

- 下山後:武田乃郷白山温泉 == 居酒屋さんばん == 韮崎駅 18:10(解散)

| 茅ヶ岳@白山温泉 |

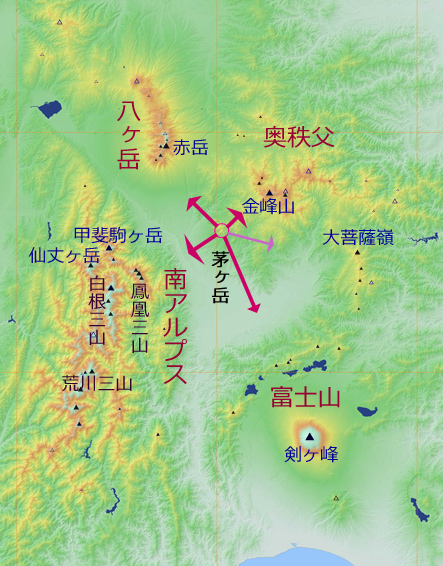

風薫る5月の山行は、『360度の山岳展望とミツバツツジを求めて』をキャッチフレーズに、「日本百名山」の著者・深田久弥氏の終焉の山としても知られる茅ヶ岳(かやがだけ)を歩いた。

茅ヶ岳の均斉のとれた円錐形と隣の金ヶ岳を含めた大きな裾野は、中央線や中央道からもよく眺められ、左奥に並ぶ八ヶ岳と全体の風貌が似ているため、偽八(ニセヤツ)とも呼ばれて親しまれている。韮崎駅のホームで見比べると、たしかに親子のような姿形に皆納得。

茅ヶ岳の地理的位置関係は、山頂から山岳展望すれば、一目瞭然なので、先ず、周囲の山域マップ、および当日の展望写真を紹介します。

| 富士山 | 南アルプス | |

誰でもすぐ目にはいるのは、南東に残雪の筋模様を入れて孤高を保つ富士山。南西遠くには、南アルプスの白い峰々が幽かに見える。幾つもの山肌が右側に重なって続き、鳳凰三山が眼前に迫る。地蔵のオベリスク(尖峰)が見事だ。稜線の合間から白根三山の白い頂が覗いている。少し離れて、岩塊の偉容を誇る甲斐駒ヶ岳。澄んでいれば、もっと右方に北アの乗鞍・穂高も見えるはず。 |

||

| 山域マップ(Clickで山岳マップ) | 八ヶ岳 | 奥秩父 |

北西には、赤岳率いる八ヶ岳が素晴らしい山岳美を見せている。そして北東には奥秩父が屏風のように開けてくる。瑞牆、五丈岩を戴く金峰、奥千丈へと悠揚迫らぬ大きな山容が見る者に安堵感を与える。東には大菩薩嶺から小金沢連嶺を経て、緩やかに連なる山並みが続き、富士山に戻って1周完。

茅ヶ岳は奥秩父山塊の前衛峰のように突き出ており、甲斐の国を護る山域をすべて見渡せるだけの標高を持ち、韮崎駅からも近く、気軽に登れる山である。

さて、我々は韮崎でスーパーあずさ1号を下車し、予約済みのワゴンタクシー2台に分乗し、9時過ぎに深田記念公園(登山口)に着いた。このワゴン車にはその後移動の度にお世話になった。

今回は女岩コースを登り、山頂からは尾根コースを下山する周回ルート(約7km程)を歩く。

総勢14名は準備体操をしてから9時15分にスタート。最初の1時間程の林間はなだらかで美しい新緑の中、ハルゼミの合唱を聞きながら歩く。登山道は幅広いがごろごろした石がだんだんと多くなり歩きにくい。やがて左側で伏流水の水音が聞こえてくると女岩の標示あり。落石の恐れのためロープが張ってあり近づけないので、女岩の正体は分からない。登山道は右手に大きく回り込んで斜面を急登しており、汗をかきペースも落ちるが、時々吹いてくるさわやかな風が心地よい。道はゴツゴツ岩からふかふか落葉へと変化し、登り詰めた小さな鞍部に出ると、ピンクのミツバツツジがやっと姿を現わした。尾根通しに登って数分の所に深田久弥先生終焉之地の石碑が立っている。石柱には1971年3月21日11時23分と記してある。皆さん思い思いに写真を撮る。

| 茅ヶ岳山頂にて |

| ミツバツツジと赤岳 |

露石がさらに多くなった道を15分程登ると突然に茅ケ岳山頂(1704m)が現れた。ほどほどに広い山頂にはいくつかの標識があちこち立っていて、多くの登山者が弁当を広げている。一か所に集まれないため、先に登頂記念の写真を撮り、夫々が適当に緑陰で昼食を摂ることにした。山頂はほぼ無風でミツバツツジが満開、周りを囲むようにヤマツツジの蕾も膨らんでいる。

山頂で、ゆっくりと360度展望を楽しんだのは、前述の通り。

| ミツバツツジとヤマツツジ | ズミ白花 | ミツバツチグリ | |

山頂で1時間程過ごした後、尾根コースを下る。ほぼ真っ直ぐな傾斜であるが、露岩などのため、ジグザグの歩きとなる。 |

|||

| 尾根下り | |||

濃いピンクのミツバツツジや赤いヤマツツジが新緑の木漏れ日や青い空に映えて美しい。珍しい真っ白なズミも咲いていた。

山野草は端境期で少なかったが、黄色のミツバツチグリや空色のフデリンドウなどが迎えてくれた。

| ⑫ 深田記念公園にて |

ハルゼミの合唱が聞こえだす頃、全員無事に林道に到着。朝歩いた緑道に合流し、15分程で深田記念公園に戻ったので、公園内にある深田久弥氏の『百の頂に百の喜びあり』の碑に立ち寄る。茅ヶ岳頂上が見えるところで写真を撮り、ワゴンタクシー待つ駐車場に戻る。

釜無川を渡って名湯「武田乃郷白山温泉」を訪ね、ナトリウム泉質のヌメリ感のある美肌の湯にはいる。露天風呂からは茅ヶ岳の全景が眺められた。

そして最後は駅近くの「居酒屋さんばん」に移動し、地場料理と地酒と地ワインで大いに盛り上がった。

今回の茅ヶ岳山行は終日晴天に恵まれ、長い距離ではなかったが、傾斜路にもいろんな変化があり、終始ゆっくりペースで快適に歩いた。山頂での山岳展望、山間でのミツバツツジやヤマツツジ探勝だけでなく、深田氏ゆかりの碑なども訪ね、さらに天然の名湯、懇親の場など、大いに楽しんだ一日でした。

(報告者:岡田、間)

「粋山会」3月度月例

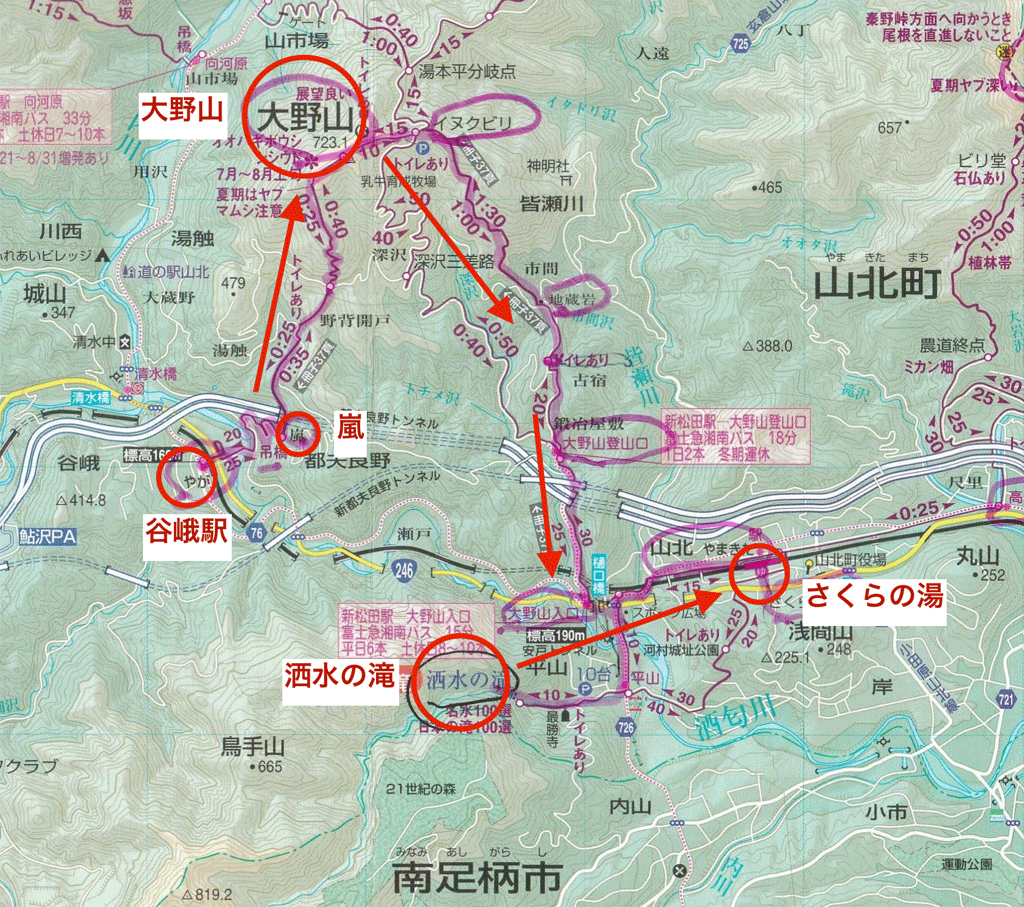

「春うらら大野山と 洒水 の滝」

- 参加者;三木 真弓 蒲生 藤崎 正田 築地 和角 立石 福本 柳瀬 佐藤

3月22日(日)午前09時20分、春の日差しが柔らかに降り注ぐ中、御殿場線 谷峨 駅を総勢11名にて出発。右手前方に大野山山頂を仰ぐ、山頂付近は牧場として利用され牧草地が広がる。したがって展望が良く、富士山や箱根山、丹沢の山々が見渡せる。今日の天気なら、富士山が綺麗だぞ、と心も踊る。

ほどなく満開の寒緋桜(?)に見送られる。

09時40分ごろ「嵐」付近にて、全員汗だくとなり始めたので着替え休憩。各自態勢を整え登る。蕾が膨らんでいる 都夫良野 頼朝桜(樹高約11.6m、根廻り約2.4m、推定樹齢約80年、頼朝が植えたとの伝承がある、しかし記録はない)を鑑賞しほどなくトイレ休憩。

暫く杉や檜の森を登り、牧草地に入った途端展望が開ける。富士山はどこだ!

富士山が展望できる方角が雲と霞がかかって見えない、かろうじて富士山の左側の裾野が展望できるのみ、残念!「春霞か!」この晴天に春霞は予想していなかった(歌人の築地さんに教えられるまで小生は「春霞」の言葉も忘れていたほど)ほかの山々も霞んで見える。山頂では雲や霞が晴れていることを祈りひたすら登る。傾斜のきつい牧草地の山道を登るので、空に向かっていくようだ、「僕は空になる」と思わず口ずさみたくなる。

山頂(723m)。山頂は広く平らで360度の展望が開けるが富士山の姿がない。残念だがほかの美しい山々や丹沢湖の景色に感動。ゆっくりと昼食をとり、大野山山頂標地点で全員笑顔で記念撮影(背後に富士山が見えるはずだったが)。

| 大野山山頂 | 洒水の滝 | さくらの湯 |

急な階段状の道を一気に下りる。下りに入ると全員温泉とビールがちらつき歩行が早くなる。

コースタイムより20分ほど早く「洒水の滝*」(日本の名水百選、日本の滝百選)に到着、名瀑を背景に全員で記念撮影。また名水を全員が楽しんだ。柔らかい水が全員の印象。

本日の最終目的地「さくらの湯」に一目散。ゆっくりとお風呂を楽しんだ後、反省会。写真をご覧いただければ一目瞭然、全員が笑顔で今日一日を楽しく過ごしたことをご納得いただけるでしょう。

春の温かい穏やかな陽光の中、山麓には菜の花、スミレ,オオイヌノフグリ、タンポポ、マムシグサ、木々には梅、椿、早咲きの桜、キブシ、ミツマタなどの春の花々をも楽しんだ山行でありました。

*注)「洒水」の名は、密教用語で清浄を念じてそそぐ香水を指すといいます。雄大なその姿は三段からなり、落差は一の滝は69m、二の滝は16m、三の滝は29mという豪快な滝で、古くから相模の国第一の滝とされ「新編相模国風土記稿」では、「蛇水の滝」と記されています。山北町HPより

| 「大野山山行」の行程図 |

(文責 佐藤)

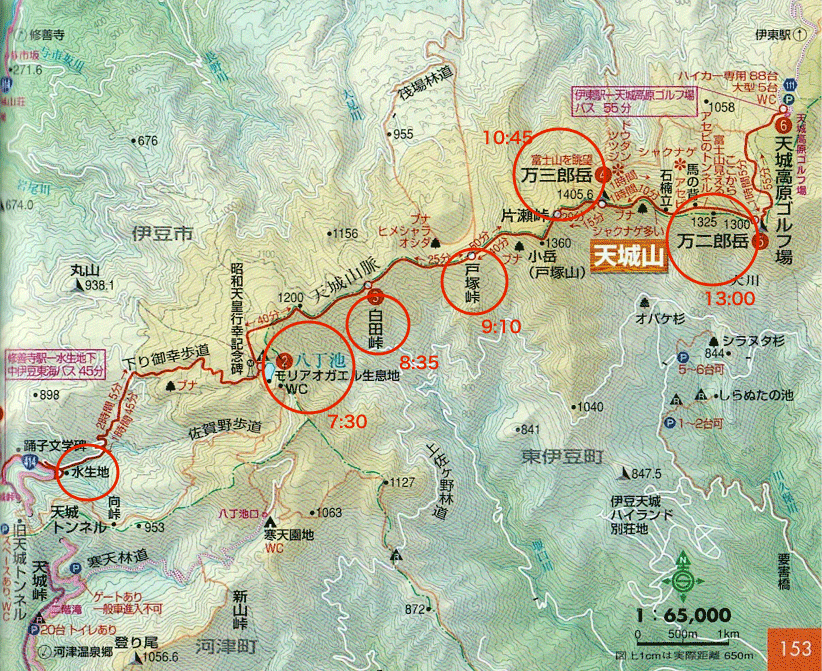

「粋山会」2月度月例

「早春の快晴に伊豆天城を縦走ーー百名山・万三郎岳1405m」

今回は本来2月7日に予定していたが豪雪予報で、予備日に変更したものである。

2月27日夕方伊豆箱根鉄道修善寺駅に、福本 築地 佐藤 正田 田中 の5名が集合、タクシー1台に詰めあって湯ヶ島の民宿「いろりの宿 三吉」へ5時前に到着。早速露天風呂へ飛び込み、さっぱりしたところで早めの夕食。伊豆の食材をそろえた豪華な献立、刺身にはわさびが1本、おろしがねと一緒に出てくる。ビール・お酒・焼酎とごく軽くいただいて、早々と就寝。

2月28日4時半には皆目覚め、5時前から朝食。宿の方はいったい何時に起きたのか?こんな早朝からしっかりした食事が支度されていた。

5時40分宿の若夫婦に見送られタクシーで出発。本来は水生地までしか行けないが、リーダー福本さんの交渉でわざわざ通行止めの鍵を開けてくれて八丁池口まで登ってくれた。距離は変わらないが高度を200m以上かせぐので、コースタイムで25分の短縮となる。これは助かった。

八丁池に7時半到着、凍っていない。夏ならばハイカ―で一杯だろうが誰もいない。前日の風もぴたりと止み、気温は0度ぐらいか暑くも寒くもなく、とても歩きやすい。尾根道の割には眺望が少ないが、ときどき見事な富士や伊豆の海が見える。

登り下りのすくないなだらかな山道でどんどんはかどる。雪道を覚悟してきたので楽勝である。8時35分白田峠、9時10分戸塚峠を通過、百名山天城山最高峰、万三郎1405mには10時45分着。ここでやっと人と出会う。我々のように縦走してくるのはまれで、ほとんどが天城高原ゴルフ場まで車できてそこから往復登山するようだ。

| 万三郎山頂にて | 万二郎山頂 |

ゆうゆうとお湯をわかして昼食、宿で支度してくれたおにぎりだがこまやかな心のこもったものだった。11時半にゆっくり出発、このあたりから雪が出る。万二郎(1299m)は13時到着。

この後の下りはアイゼンがほしいぐらい凍っていた。あとはヒメシャラとあせびの道を一路ゴルフ場へ下る。ここもまだバスが来ておらず、伊東からタクシーを呼ぶ。早くも4時には伊東から汽車に乗ることができた。万歩計は20キロを超えていた。

前日と翌日が雨にはさまれたが、当日2日間は快晴でほんとに幸運であった。距離は長かったが、道が楽なのでそれほど疲労感はなく早春の伊豆を楽しむことができた。

注)天城山(あまぎさん)は、静岡県の伊豆半島中央部の東西に広がる山。天城山は連山の総称で、天城連山や天城山脈と称されることもある。日本百名山の一つ。伊豆半島最高峰の万三郎岳(ばんざぶろうだけ1,406m)、万二郎岳(ばんじろうだけ1,299m)、遠笠山(とおがさやま1,197m)等の山々から構成される。東西の山稜部は富士箱根伊豆国立公園に指定されている。

| 「伊豆天城を縦走」の行程図 |