2021年2月1日

定期例会(総会・講演・交流会)

定期例会(総会・講演・交流会)

ミニ勉強会の概要(2016年)

ミニ勉強会の概要(2016年)

2021年2月1日 更新

| 開催日 | タイトル | 講 師 |

|---|---|---|

| 12月2日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第8講 | 茶野浄蓮氏 |

| 11月15日(火) | 第5回関西DFミニ勉強会 | 瀬谷洋子氏 |

| 11月7日(月) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(2) | 秋山 哲氏 |

| 10月28日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第7講 | 茶野浄蓮氏 |

| 10月18日(火) | 一神教のもつれた糸はほぐせるか(1) | 秋山 哲氏 |

| 9月23日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第6講 | 茶野浄蓮氏 |

| 9月6日(火) | 第4回関西DFミニ勉強会 | 金井英夫氏 |

| 8月26日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第5講 | 茶野浄蓮氏 |

| 7月29日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第4講 | 茶野浄蓮氏 |

| 7月1日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第3講 | 茶野浄蓮氏 |

| 6月3日(金) | 仏法探訪 Part2 - 第2講 | 茶野浄蓮氏 |

| 5月26日(木) | 第3回関西DFミニ勉強会 | 中村洋明氏 |

| 4月14日(木) | 仏法探訪 Part2 - 第1講 | 茶野浄蓮氏 |

| 2月23日(火) | 第2回関西DFミニ勉強会 | 田邉忠夫氏 |

| 2月15日(月) | 所得税の確定申告 | 山田俊雄氏 |

2016年12月21日

「仏法探訪パート2 第8講」

12月2日(金)13:00から2F大会議室Dで17名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第8講」が行われました。「大乗仏教についてお話します。日本仏教については批判的な説明となるためこれまで避けてきましたが、回を重ねてきた今日は、触れることにしました」と始まりました。

12月2日(金)13:00から2F大会議室Dで17名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第8講」が行われました。「大乗仏教についてお話します。日本仏教については批判的な説明となるためこれまで避けてきましたが、回を重ねてきた今日は、触れることにしました」と始まりました。

最初に参考資料が配布されました。三戸啓三郎著「ビジネス戦士仏門に入る」の抜粋です。水戸氏は日本電信電話公社、キヤノンに勤務、挫折した後仏門に入り「多聞塾」を主催し仏教の普及に努めた方です。茶野講師はその塾生で、仏教に目覚める契機となったとのことです。水戸氏はその後アルツハイマーを患い3年前に逝去されました。

パーリー聖典が書かれているパーリ―語をスマートに変えたのがサンスクリット語。Bodhi(ボディ 菩提)は「目覚」の意味で、大乗仏教では「悟り」となります。

釈迦没後500年の間に多くの人が目覚めました。目覚めの瞬間は、足の先から頭の先まで突き抜ける無上の喜びを感じたそうです。この喜びを伝えたい、それを書き残してくれたのが仏典です。

目覚めた時に見えたのは、普通では見ることのできない「死後の世界」です。

しかし、その後の経典、例えば法華経は200年間要して創られているので、後から多くのものが書き加えられています。華厳経、観音経も様々な人の追記が行われています。それは、真に目覚めた人が書いたものか、目覚めてはいない者が書いたものなのか区別がつかない状況となっています。

釈迦の35から80歳までの45年間の生き方が大切と考えています。大般涅槃経に釈迦の45年間の生活が描かれていますが、日本仏教は大乗仏教を尊び、小乗仏教を無視しているので取り入れていません。釈迦の言葉は小乗仏教にのみ存在します。

釈迦没後(BC385年)から約100年後に、各地区に部派仏教が登場します。南部に大衆部、東西北は上座部です。宗教は目に見えない世界を扱うので言いたいことを言って他を認めないといったことがまかり通るのです。各派まちまちの釈迦の言葉を一本化するべく結集(けつじゅう)が3回開かれ、第3回結集の議事録が「論事」として残りました。ここで戒められていることが大乗仏教では行われているものもあります。

諸説ありますが、大乗仏教は大衆部の影響でできたが、大衆部そのものが大乗になったのではないというのが最近有力な説です。

大衆部は、釈迦の遺言通り、特別に火葬され八つに分骨して葬った目印に仏塔(stupa ステューパ、卒塔婆)を作りました。この仏塔を管理する人がいたが、何も知らない大衆が願を拝みに来るようになり、管理者が崇められるようになりました。そして、釈迦を拝むようになり、釈迦の神格化、絶対化が進みました。しかし、釈迦の教えは「自分を拝むな」で、教えと全く相反する行為なのです。

大乗仏教では、菩薩、如来も皆仏様になってしまいます。皆さんが関心の深い仏像は紀元100年頃に登場します。不動明王は本来仏ではなく子供でしたが、円珍が祭り上げ、時代にぴったりはまって広まりました。皆さま仏に手を合わせて拝んでいますが、このような事情を理解していただきたいと思います。

没後の供養をみると、インドでは49日のみ、中国に渡るとさらに100日、一周忌、三回忌が加わり、日本になるとさらに七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二七回忌、三十三回忌が加わり、各々仏様を付けます。

宗教で世界平和をと願う人がいますが、宗教は他を認めず分裂ばかり。決して平和に貢献することはないと考えます。「平和とは融合」です。4声でコーラスを習った時のことです。 一か所同じ音符の時があります。その時には各自は音量を4分の1に抑えるのです。ひとつにまとまる時は、音を抑えて気を配り調和を取ることが「融合」です。歩み寄りが必要なのです。しかし、宗教は分裂ばかり、一切他を認めることはありません。分裂の歴史ばかりで、決して一緒にならない。人間の欲望が宗教という形でできているだけで、故に宗教が平和に貢献することはありません。

◇ ◇ ◇

楽しく熱い講話は、ここで時間となりました。

さて、次回はどのような話が展開するのか、楽しみにお待ち下さい。

![]() 次回パート2 – 第9講予定:1月27日(金)13:00 – 15:00 2F会議室C & D

次回パート2 – 第9講予定:1月27日(金)13:00 – 15:00 2F会議室C & D

(保坂 洋 記)

2016年12月15日

第5回関西DFミニ勉強会

今回の勉強会は11月15日(火)、東京から真瀬代表、横井時久さんの参加をいただき関西DFメンバー合わせて12名(うちオブザーバー参加者3名)で実施しました。

まず冒頭、真瀬代表から去る10月13日に実施された「第15期会員総会の概要」(第14期のレビュー&第15期方針とDF15周年記念事業計画)についてご報告をいただき、続いて横井さんから「今後の開催DFの発展のため勉強会だけでなく同好会等の活用も含めての検討を」と貴重なアドバイスをいただきました。

今回の勉強会講師は関西DFメンバーの瀬谷洋子さんにお願いし、数あるテーマ候補から関西会員の要望多数で「心理学」についてお話をいただきました。会員各人の経験・体験を踏まえたワークショップ形式の勉強会は、納得のいく、非常にわかりやすい、且つ我々の今後の日常生活にも役立つ内容で時間が足りなくなるほど盛り上がりました。

次回勉強会開催は

- 開催日:2017年2月23日(木)

- 講 師:谷口擴朗氏:

- テーマ:「謡曲と私」(仮)

ということを決め、「続きは懇親会の場で」ということにして一旦、勉強会を終了し た次第です。

続く懇親会では一段と盛り上がりあっという間に時間が過ぎてしまいました。お陰様にて当日オブサーバーとして参加された3名(居内律治さん、炭田信明さん、三宅晨一さん)の方々は揃って関西DFメンバーに入会されることになりました。

以下、当日の『 心理学セミナー 』の講演記録です。

なお、瀬谷洋子さんのプロフィールは、以下の通りです。

- 1975年 日本航空株式会社にて国際線客室乗務員として12年間乗務

- 1988年 研修会社にてビジネスマナー講師

- 1993年 有限会社オフィスワイズを設立 代表取締役

「人を活かす」をテーマに人的資源活用に関する経営戦略を 中心とした講演・セミナーおよびコンサルタント業務を全国にて実施。年間講演依頼回数は100回以上

(文責:谷口擴朗)

◇ ◇ ◇

『 心理学セミナー 』報告書

ディレクトフォース関西勉強会を2016年11月15日(火)15:00〜16:30に実施しました。セミナー内容を以下の通りご報告致します。

ディレクトフォース関西勉強会を2016年11月15日(火)15:00〜16:30に実施しました。セミナー内容を以下の通りご報告致します。

セミナーは主に3点に関して実施しました。

- 心理学とは〈心理学全般〉

- NLP心理学〈 新しい心理学〉

- 実用心理学

セミナー内容概要を1,2,3でまとめます。

1.心理学とは〈心理学全般〉

心理学は主に基礎心理学と応用心理学があります。

基礎心理学は、実験 統計 心理分析 生理心理学 発達心理学 学習心理学、人格心理学 社会心理学等があります。

応用心理学は、日常に役立てる心理学で代表的な分やとしては、発達心理学 教育心理学 臨床心理学 災害心理学 スポーツ心理学等があります。

今回のセミナーでは、応用心理学を中心にセミナーを進めました。

2.NLP心理学〈 新しい心理学〉

NLP心理学とは、NEUROLOGY(神経)LANGUAGE (言語) PROGRAMMING(プログラミング)の頭文字をとってNLP心理学と言います。

1970年にリチャード・バンドラ―とジョン・グリンダ―が人の行動分析・研究を行い確立した心理学です。

内容としては多岐に渡りますが、今回のセミナーで紹介したのはNLP心理学の1部の以下の7項目を取り上げました。

- コミュニケーションバランス

- キャリブレーション Calibration 非言語的観察能力

- 観察パターン

- 身体と心理バランス

- 第一印象

- 優先的表象システム 表象系システム(代表システム)Representational system

- 視覚解析パターン

*NLP心理学copyright©

知的財産所有権の問題があるので内容詳細は報告記載する事ができませんが、ご興味があればNLP心理学に関する書籍も多く出版されていますので参考にして下さい。

3.実用心理学

主に身近な心理学を CASE STUDY で行いました。CASE としては「類似性の原則」「美人は3日で飽きるかは本当か」「禁止されると欲しくなるのはなぜか」etc.を行いました。

講義と実技を交えての研修会でしたが、参加の皆さま積極的に取り組んで下さいました。これをきっかけに心理学に興味を持って頂ければ嬉しく思います。

2016年12月8日

報告者 セミナー担当:瀬谷 洋子(413)

以上

2016年11月14日

「一神教のもつれた糸はほぐせるか」第2回

新しいミニ勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の2回目が以下の通り行われました。

新しいミニ勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか」の2回目が以下の通り行われました。

- 開催日時:11月7日(月)14:00から16:00まで

- 開催場所:八重洲ビル2F会議室

- 講 師:秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役)

- 参加者:会員約25人

今回も2部屋合わせた会場は満員となり、秋山講師の熱血授業に、参加した皆さんは話の内容に集中し、熱心にメモを取りながら聴講していました。

以下、当日の概要です。

なお、この概要は秋山講師ご自身がまとめられたものです。

◇ ◇ ◇

10月の第1回勉強会に参加していない受講者が多かったことから、冒頭に改めて、勉強会の目的を話しました。その中で、フランスの漫画出版社シャルリ―・エフドへのテロ攻撃と言論の自由を巡る問題を例に、十分の知識なしにヘイトすることは、隣人愛というユダヤ教、キリスト教の黄金律を無視する危険な行為であることを強調しました。イスラムを含む一神教について、一定の知識と理解をもつ必要がある、というのがこの勉強会の目的だという趣旨です。

次いで、第1回の補足として、キリスト教の根幹であり、ユダヤ教、イスラムが共に認めていない「三位一体」という神観の解説を行いました。

また、第1回で積み残しになった「仏教と一神教」「偶像の問題」を説明しました。仏教にも一神教的要素があること、偶像を禁止するモーセの十戒と神道の共通点を取り上げ、日本人的な諸行無常が旧約聖書に登場することも話しました。

第2回の主テーマは「神の名」としました。神の「御名」は3つの一神教にとって、単なる名前、符号ではなくて、神そのもの、神の実体と認識されていることを新旧約聖書とクルアーンの引用によって示しました。「御名」には神の力が存在すること、「御名」を唱えることが神による救済への条件であること、など、日本人の感覚とは幾分異なる考え方があると話しました。

しかし、旧約聖書に明示されているユダヤ教の神の名は読み方が失われています。「神の名をみだりに唱えてはならない」という十戒の規定によって、聖書に神の名が出てくると「主(アドナイ)」と読みかえて来たことと、ヘブライ語が子音しか表記しないために読み方が失われていることを説明しました。その結果、キリスト教でも神の名は分からないこと、エホバとかヤーヴェを神の名とする確たる根拠がないことを話しました。

同時に、神が、自らの本質を明らかにするために示した「わたしはある」など、いくつかの神の名乗りについて説明し、これらを神の名とする考え方を話しました。

イスラムは「アッラー」を神の名としていますが、その意味は「The God」であること、ユダヤ教徒もキリスト教徒も「アッラー」を信じているというのがイスラムの立場であると説明しました。

イスラムは「アッラー」を神の名としていますが、その意味は「The God」であること、ユダヤ教徒もキリスト教徒も「アッラー」を信じているというのがイスラムの立場であると説明しました。

日本語聖書は「神」という言葉を使用していますが、もともと日本語の「神」は「良きにつけ、悪しきにつけ、普通でないもの」(本居宣長)であって、聖書が「神」を使った結果、「神」の意味が変化したこと、などをお話しました。

神の名を呼ぶことが、3つの一神教にとって、救済にあずかるための重要な宗教行為ですが、仏教の「称名信仰」と行為形態としては同じであると指摘しました。称名信仰は中国の曇鸞(AD476−542)に始まり、日本では空也(903?−972)が広め、法然、親鸞へと受け継がれてきています。その延長線上で、私の座禅経験についてのお話もしました。

◇ ◇ ◇

次回のこのミニ勉強会(第3回)は12月7日(水)14:00から16:00まで、八重洲ビル2F会議室(集合は同ビル6階DF事務局)で行われます。

( 秋山哲 記)

2016年11月8日

「仏法探訪Part2-第7講」

10月28日(金)13:00から2F大会議室Dで15名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第7講」が行われました。

10月28日(金)13:00から2F大会議室Dで15名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第7講」が行われました。

冒頭、茶野講師の感慨深げな発言から始まりました。「2014年9月から開講し、相当数回を重ねています。知識の多さを尊ぶメンバーが多いDFで、知識を増やすような内容ではない(心の琴線に触れることを重視する)このような講話に興味を持ち、今日に至ってこれだけのメンバーが出席しているのは想定外のすばらしいことです」

「発菩提心(菩提を弔う心を起こす)」は、仏教で最も大切な言葉の1つです。「成仏道(仏教に導き入れる)」も同様です。法華経では来世に仏になれるという意味になっています。

菩提とは bodhi で、「目覚」の意味です。

「覚」の解釈には2通りあります。

1つは、目覚めで釈迦の言葉。(我々凡人は目が覚めていない状態で)目が覚めたら何かが見えてくる。何が見えるかは言わない。釈迦は何千回何万回生まれて死んだことを見ました。無常とは釈迦の言葉で、何回も生まれ変わり死に変えることを意味します。輪廻転生は浄土真宗しか認めていません。十大弟子も釈迦と同じものを見ました。そして後の世に釈迦と異なるものを見た者が現れ、大乗仏教となりました。日本仏教はさらに変わっていきました。

2番目の解釈は「覚醒」(自分の中に尊い何かがあることに気付くこと)です。仏性、自性、如来蔵、真実性といった言葉があり、日本ではこちらの解釈が主流です。

輪廻転生を考えた時、このようなことかと感じたことがありました。見も知らない若い他人の葬儀に遭遇しました。ふと立ち止まって線香を手向けました。そのまま通り過ぎても何も問題ない訳ですが、このような行動が、自分の来世について今の世で何かしてあげることが出来る行為ではないかと感じました。

上座部仏教、小乗仏教と大乗仏教は全く異なります。釈迦仏教は宗教ではありません。大乗仏教は、仏から様々な神が出てきて宗教となります。

釈迦の死ぬ間際の言葉、自燈明、法燈明で、自燈明とは、あなた自身に留まりなさい。自分から外へ出てはいけないという意味で、神に祈って救ってもらうというような他者を頼る行為と正反対の内容です。

仏教として大切なのは実践で、実践として大切なのが「発菩提心」です。

「戒定彗」の定を説明します。

その前に脱線ですが、戒の中に「酒を飲むな」があります。これは深酒が習慣のインドだから存在する戒めであって、日本では般若湯と称して戒めていますが、その由来を考えれば日本では適用しなくてよい内容です。

「定」は禅定で、瞑想(力)を意味します。瞑想すると力を得て、普段見えないものが見えてくるのです。釈迦の教えからすると、滝に打たれるなどの厳しい修行は間違いかもしれません。

瞑想には2種類あります。

1.定(サマタ)=禅定 すなわち「止」

2.念(サティー)=気付き すなわち「観」

座禅のメインは念の方です。自分の行為に集中することによって、何をしているのかを理解し、自分が何者かを知るのです。

「今ここ」空間を作る。自分自身を客観的に見ることが出来る人は、外から自然体に見えます。

「静」から奥ゆかしが生まれ、静の中から意味を見つける文化に繋がり、観阿弥、世阿弥が出てきます。

道元(曹洞宗)では、「只管打坐」。定は静中の工夫、念は動中の工夫を意味し、「数息観」と臨済宗でも同様です。

次に大乗仏教を論じたいと思います。

釈迦が5人の従者に説いたのが「大発涅槃経」、釈迦の言葉を集めたのが「パーリー聖典」で紀元前1世紀頃スリランカのアバヤ国王時代に作られました。「パーリ―三蔵」とも言い、経蔵、律蔵、論蔵から構成されています。髙楠順次郎氏が和訳した「南伝大蔵経」があります。

釈迦没後100年も経つと「部派仏教」が出てきます。北部に「説一切有部」、西部に「上座部」、南部に「大衆部」など5部できます。そこでは目覚めて見た者が自説を唱えるようになります。そこで、皆が集まって釈迦の言葉を一本化するよう図ります。それが「第三回結集」で議事録「論事」が残されています。そこには釈迦の言葉は記載がなく、これは間違いだということが記されています。そこに「十方諸仏(各星座に釈迦がいる)」即ち、多くの神仏が存在するという説は間違いと記されているのです。しかし、その神仏が多くいるという考えをベースに大乗仏教が出てきたのです。大乗仏教の起源は諸説ありますが、釈迦の8つの骨を仏塔(Stupa)を建てて弔ったが、それを管理する人が神官となり、大衆部に在家の一般大衆が多く集まり、神格化(絶対化)して祈ることになったという説が有力です。一方上座部は出家者なのでレベルが高く、理論化し、般若経等高度で難しい方向へ進みました。

最初は Stupa 信仰、拝んで家内安全など祈るようになり、それが大きな流れとなったのが大乗仏教の萌芽です。

初期の般若経は、釈迦の言葉を取り入れようとしていますが、後の法華経などになると神格化するようになります。そして、物凄い勢いで拡大していきます。

それが正しいのか否か分かりません。

日本は小乗仏教を無視してしまいました。釈迦の言葉は入っていません。

◇ ◇ ◇

ここで時間となりました。

さて、次回はどのような話が展開するのか、楽しみにお待ち下さい。

![]() 次回予定:12月2日(金)13:00 – 15:00 2F会議室D

次回予定:12月2日(金)13:00 – 15:00 2F会議室D

(保坂 洋 記)

2016年10月24日

「一神教のもつれた糸はほぐせるか

――新旧約聖書、クルアーンは何と言っているか――」第1回

新しいミニ勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか――新旧約聖書、クルアーンは何と言っているか――」が始まりました。

新しいミニ勉強会「一神教のもつれた糸はほぐせるか――新旧約聖書、クルアーンは何と言っているか――」が始まりました。

日本では一神教はなじみにくいというイメージがありますが、同時に「イスラム国」の出現やテロの横行をみると、一神教の理解なしに国際情勢を理解することが難しくなっています。

そこで会員であり、ユダヤ教、キリスト教、イスラムに長くかかわりを持ってこられた秋山哲氏(元毎日新聞社常務取締役 DF会員)に一神教世界の解説をしてもらうという趣旨の勉強会です。

第1回は10月18日(火)14:00から16:00まで、八重洲ビル2F大会議室C&Dで行われ、27人の会員が参加されました。

勉強会の冒頭には、秋山氏が自身の宗教経歴を説明されました。日蓮宗の篤信家庭に生まれ、同志社でキリスト教を知り、70歳で受洗したこと、新聞記者時代にインドネシアに駐在し、その後の中東取材も含めてイスラムの勉強を進めたこと、日本イスラエル親善協会の活動を通じてユダヤ教に関わって来た、ということでした。

続いて、この勉強会の3つの狙いが説明されました。

- 一神教に関する基礎的な知識を提供する

- 一神教に違和感を持つ人が多いが、多神教にも一神教的要素があり、理解可能であることを示す

- 一神教は共生できないという見方があるがそうではないことを述べる

ということでした。

また、この勉強会では、旧約聖書、新約聖書、クルアーンという三宗教の基本聖典だけに依拠して話を進めるという方針が示されました。

配布された資料の「三宗教関連略年史」「一神教関連系譜」の説明があったあと、本題に入りました。

まず、一神教の概要です。一神教徒の人口は37億6千万人と見られ、世界人口の半分を占めることが示されました。

次いで、3つの一神教は別々の1人の神を信じているのではなく、アブラハム(メソポタミア出身、ユダヤ民族の祖)が出会い、信じた神が共通の神であることが、3つの聖典を引用して説明されました。

関連して、初期キリスト教で複数の神を唱えた集団が異端として排除される過程、また悪の存在をどう解釈するか、という議論が紹介されました。

続いて、3つの基本聖典であるユダヤ教のTNH(旧約聖書と同一)、キリスト教の新旧約聖書、イスラムのクルアーンに関して説明が行われました。

話は「神はどこにいるか」というテーマに入っていきました。神は必ずしも天上にいるのではなく、いつでも、どこにでも居る、遍在している、というのが三宗教共通の理解であること、西国88カ所遍路の「同行二人」と同じ考えだと説明がありました。

そこから一歩進めて、「神の内住」「神体験」へと話が展開し、パスカルの神体験が話されました。

この日の最後の話は神道と一神教のかかわりでした。幕末期の国学者平田篤胤やそれより前の吉田兼倶が神道の主神を構想したことなどを通じて日本にも一神教的宗教観念が存在することの説明がありました。

次回の「一神教のもつれた糸はほぐせるか」勉強会は11月7日(月)14:00から16:00まで、八重洲ビル2F大会議室C&Dで開催します。

(秋山 記)

2016年10月11日

「仏法探訪Part2-第6講」

9月23日(金)14:00から2F大会議室Dで12名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第6講」が行われました。今回は茶野講師のご都合により、1時間の短縮講話となりました。

9月23日(金)14:00から2F大会議室Dで12名の聴講者を集めて茶野浄蓮講師による「仏法探訪パート2 第6講」が行われました。今回は茶野講師のご都合により、1時間の短縮講話となりました。

大乗仏教はどのようにして生まれたのか。そして日本の仏教について熱く語られました。

大乗仏教は釈迦の没後100年も経過すると、多くの部派仏教が出てきました。大乗仏教は誰が創ったものか分かりません。大乗仏教は釈迦没後、目覚めた人あるいは目覚めていない人など多くの人が創作したものです。

釈迦の言葉とは異なる内容が含まれています。釈迦はただ「目覚めよ」と言っているだけ。目覚めた後何が見えても良く、釈迦は五道輪廻が見えたのです。大乗仏教では目覚めた後に見えた世界を「悟り」と言い終点を意味しますが、釈迦は an uttra(より上がない)と表現し、比較級しか使わず終点は示しません。また、大乗仏教が言っている多くの神仏や、病気を治すとか苦しみから救うことは釈迦の言葉にはなく、釈迦は先導者であって救済者ではないのです。

それらの多くの部派をまとめる動きが出てきて「第3回結集」が開催され、その議事録「論事」が残されています。それを読むと、大乗仏教は大衆部大空派が唱え、後に間違いとされた「十方諸仏」が発端であったことが分かります。

日本の仏教は、サンスクリット語を訳した漢字に隷属していて、本来の意味から離れた解釈をしている場合が多いのです。A mitta ayus 無量寿(量ることのできない寿)の a mitta が阿弥陀になり、bodhi(目覚め)が菩提になり、諸行無常は、日本仏教では物事は常に変化しているという意味としているが、釈迦は何度も生死を繰り返しているという意味で言っています。

今回はいつもの半分以下の短時間でしたが、焦点の絞られた内容となりました。

次回を楽しみにお待ち下さい。

![]() 次回予定:10月28日(金)13:00 – 15:00 2F会議室D

次回予定:10月28日(金)13:00 – 15:00 2F会議室D

(保坂 洋 記)

2016年9月21日

第4回関西DFミニ勉強会

去る9月6日(火)東京本部から越川頼知さん、関西DF新規入会予定の今川哲夫さん、佐藤進さんの2名がオブザーバーとして、合計12名の参加者を得て第4回関西DFミニ勉強会を開催しました。

冒頭、越川さんより、9月1日付のDFMの組織改革の概要と8月3日(水)に開催された「仙台二高さん(生徒162名)向けのセミナー(DFM企業支援部の活動状況)」についてご報告いただいた。生徒の心に残る影響を与えたその活動内容は、今後の関西DFの目指すべき活動の1つとして大変参考になる話でした。

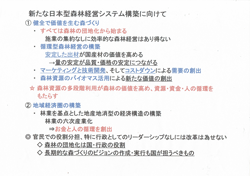

今回のミニ勉強会は元住友林業出身の金井英夫さんに講師をお願いし「日本の森林と林業の課題」について、環境問題としても、また、日本の将来のためにも大変貴重な示唆に富んだ話をいただいた。少ない紙面でその詳細は言い尽くせないが、日本は世界トップの森林国(森林面積/国土面積)であるにも拘わらずその森林資源が活かされていないことや、林業先進国(ドイツ・フィンランド)との比較など非常にわかりやすい解説いただき、また、日本の林業経営が現状崩壊状態に至った経緯や原因を詳しく知ることができた。2010年民主党政権時代に一度「森林、林業の再生プラン」が策定され林業政策のテコ入れの動きがあったが、その後、政策の根幹と言える森林の団地化をはじめ、具体的な施策の実行には至っていない。このため日本の林業を立て直すため、今、何をなすべきか、具体的な日本型森林経営システムの構築に向けての提言(詳細省略−下図参照)もいただいた。

そして講演最後に、

- 森林大国日本は森林を守り、かつ豊富な森林資源を生かす使命がある。

- 国産材を資源として活用する事が山に価値を生み、循環型の森林経営に繋がっていく。(循環型の森林⇒環境と経済の融合の実現)

- そのためには日本の林業の再生は欠かせない。

“林業の再生は農業の再生と合わせて、これからの日本における重要テーマ「地方再生」のカギとなる”‥‥と力強く締めくくっていただいた。

参加者全員が今日の勉強会での貴重な得難い情報に相槌をうち、このため我々も何かをしなければならないという心境に至った大変有意義な勉強会となりました。

次回第5回ミニ勉強会の予定を11月14日(月)、講師はDF会員の瀬谷洋子さんにお願いし、テーマは「心理学セミナー」と決めたあと場所を変え、恒例の懇親会に移りました。

こちらも勉強会の余韻もありこれまで以上の盛り上がりとなり、楽しいひと時があっという間に過ぎてしまいました。

今回初めてご参加いただいた今川さん、佐藤さんにとっても十分ご満足いただけたものと確信をしています。

(文責:谷口擴朗)

2016年9月9日

「仏法探訪Part2-第5講」

台風9、10、11号が連続して発生、4日前の22日(月)には台風9号が関東地方を直撃、さらに4日後の30日(火)に台風10号が上陸を伺うという不安定な天候の8月26日(金)13時から、茶野浄蓮講師によるミニ勉強会「仏法探訪P2-5」が14名の出席者を得て開催されました。今日は「仏性」の意味について考えてみたいと始まりました。

台風9、10、11号が連続して発生、4日前の22日(月)には台風9号が関東地方を直撃、さらに4日後の30日(火)に台風10号が上陸を伺うという不安定な天候の8月26日(金)13時から、茶野浄蓮講師によるミニ勉強会「仏法探訪P2-5」が14名の出席者を得て開催されました。今日は「仏性」の意味について考えてみたいと始まりました。

仏教が最も嫌う言葉の1つに「偽善」があります。仏教の善悪は動機で決まるのです。例えば金持ちが高額寄付をしたとします。したことの結果は「善」ですが、動機が名を売るためだとすると「悪」になります。

親切の押し売りは仏教では悪とされます。自分のエゴだからです。

自分の夢を追い求めて周囲に迷惑を掛ける行為は偽善です。

それを防ぐ方法は「無理をしないこと」。また、瞑想は心を善に向ける効果があります。

日本では僧侶は煩悩から逃れることができる人と解釈されているが、そのようなことはありません。日本の解釈は「煩悩から逃れるのが涅槃」です。しかし、煩悩とは「五感=本能」を意味します。涅槃とはnirvanaを訳したもので、本来の意味は「外へ吹き消す」即ち、「五感がなくなること=死」を意味しているのです。釈迦の言葉は「肉体の命から外へ吹きだし、別の命へ行く」ことで、即ち「目覚め」、大乗仏教の「悟り」となります。

続いて「悪人正機」「善道」「易行門」「聖道門」の解説がありました。修行して悟りを目指す人が救われるなら、すがって祈る人が救われない訳がないという考え、そして阿弥陀様に祈って救いを求める行為、修行して悟る人です。法然は、激しい修行をしても目覚めに到達することはできないと悟ったのです。しかし、現在の日本でも厳しい修行に耐えた僧侶を生き仏と敬う習慣が残っています。

それ程遠くない昔の日本では、身障者が産まれると湯につけて死産とし、産婆、両親とも了解していた、また、口減らしに老人を山へ捨てる行為が一般に行われていました。今では豊かになってそのようなことはないが、貧しい時代が近い昔まで長く続いていた日本は、英国に比べ心の中まで豊かになっていないのではないかと、2つのエピソードを話されました。

初めは、ヒースロー空港で遭遇した場面です。車椅子で移動している老婆が、操作している若い女性に向かって「貴女は親切ではない」と言い、若い女性は「精一杯親切にしています。認めて欲しい」と泣いていたのです。このような場面は日本では考えられません。

もう1つは、ゴルフでネットとグロスの解釈が日本と逆なことです。日本ではハンディキャップは上げるものという解釈ですが、英国ではそれを含めた値がその人の真の値という考えです。ハンディキャップの概念が全く違います。

仏教の慈悲、施に通じます。慈とは慈しみ、父の愛で与楽の意味。悲とは母の愛でいたわりの心、抜苦の意味です。

次に配布資料「悉有仏性について」を参加者に一区切りずつ音読させました。読後、「この資料はネットで検索したものですが、分かるようで分からない説明ですね。これが日本仏教の典型例です」と述べられました。仏性のサンスクリット語は Buddhata で、taは抽象名詞化する語です。色即是空の空では sunyata と ta が付くが、五蘊皆空の空では sunya で ta が付かない例などを挙げて説明、「自分の中に踊っている釈迦」が仏性という意味と結ばれました。

最後に「五道輪廻で、人しか涅槃に出ることができない。人は善悪両方持ち、反省および懺悔できる。人だけが涅槃に行ける唯一の位置なので、どうか人に産まれて下さいということが釈迦仏教の全てです」。大乗仏教とは異なるので、次回は大乗仏教を論じてみたいと、第5回目の講話はお開きとなりました。

![]() 次回予定:9月23日(金)14:00 – 16:00 2F会議室D

次回予定:9月23日(金)14:00 – 16:00 2F会議室D

(保坂 洋 記)

2016年8月10日

「仏法探訪Part2-第4講」

蒸し暑く不順な天候が続く7月29日(金)13:00から15:00過ぎまで、八重洲ビル2F会議室Cに12名の参加者を得て、ミニ勉強会「仏法探訪Part 2第4講」が開催されました。

蒸し暑く不順な天候が続く7月29日(金)13:00から15:00過ぎまで、八重洲ビル2F会議室Cに12名の参加者を得て、ミニ勉強会「仏法探訪Part 2第4講」が開催されました。

前回終了後一旦区切りをつけると話した後、今回再開となった経緯を語り、講話の内容について以下のように話されました。「権威や学術的に認められているということには無関係に事実を語りたいと思います。日本の仏教は書かれていることが全ての根拠となっていますが、その書かれたことの根拠、真実性については触れていません。私は図書に書かれていることを話すことはしません。日本の仏教は釈迦の言葉を尊重していませんが、私は釈迦の言ったことをベースにしないとその後のことが理解できないと分かりました。」

冒頭7月26日に起こった相模原障害者施設殺傷事件に触れ、一旦施設に入居させると殆ど見舞いに来ない家族が少なからずいる悲しい事実、かつて日本が貧しかった頃、楢山節考やこけし人形の語源の一つにあるように、老人や赤子が経済的な理由で葬られていたこともあった事実、弟子の唯円が「何でもします」と言った時の親鸞の答えは「千人殺せ」、「それはできません」と答えると「縁に巡り合ったらお前は殺すことができる」と言ったという逸話を話されました。人を殺人に駆り立てるのは煩悩で、釈迦は「煩悩をなくせ。煩悩は心の奥深くに存在し、やっかいなものである」と述べていると、深く考えさせられるお話で結ばれました。

仏教の話しに入り、以下のような講話がありました。「日蓮の学者が多用する「一切衆生悉皆成仏」の語源を探したが、大乗仏教には見当たらない。法華経を調べると、第2章方便品、第7章化城諭品に「悉皆仏道」という言葉があり、本来の仏の道に導き入れるという意味を仏になる「成仏」と拡大解釈していることが分かりました。空海になると「即身成仏」と拡大解釈が進み、道元になると「即身是仏(座禅していると仏になる)」と拡大解釈、最後は「山川草木悉皆成仏」と拡大解釈になってしまいます。釈迦が30歳代の涅槃経と没後の大般涅槃経には、「一切衆正悉仏性(一切の人間に仏性があるという意味。人だけが涅槃に行けるのだから五道の中の最高の位置ですよという意味)」と記してあります。

大乗仏教では「自分の中に仏性があることに気付くこと」を「悟り」と称します。何かを得ることで、釈迦の目覚めよとは全く異なります。このように大乗仏教になると拡大解釈が続きます。」

「過去七仏」「阿羅漢(目覚めた人を指す)」「五百羅漢」を解説し、これらの目覚めた人々が見たものは釈迦が見たものと同じであった。茶野講師には見えないが「それを信じます」。

釈迦は「今の人生は一過性のものに過ぎないが、今生が一番大切なものだ」と言っていますと話し、Dhamma(ダンマ、サンスクリット語でダルマ)とは五道を巡るものと解説が進みます。

そして、エッセンスは「涅槃に行けるのは人からのみなので、人として生まれ変わりなさい。それには今の生き方が大切なのです」ということです。

釈迦が亡くなる前に弟子から「死んだらどうなるのですか?」と問われた答えは「捨命住寿」。命とはjivaで肉体の命、寿はa mitta ayusで量ることのできない寿(無量寿)を意味し「肉体の命を捨てて永遠の命になるよ」「命が寿へ昇華する」という意味と解説されました。そしてa mitta(量ることのできないという意味)は阿弥陀となったということです。

釈迦は「あの世はなく、あるのはダンマだけ」と言います。ダンマは人間固有のもので、魂と解釈すると理解し易いのですが、釈迦は魂はないと言います。

大乗仏教の説いていることは、釈迦の言っていることとは異なる「信じなさい」「祈りなさい」「救われる」です。さらに、日本の仏教は「極楽(天)へ行ける」と説きます。

パーリ語、サンスクリット語、漢字、日本語と語源から説いての釈迦仏教、大乗仏教、日本の仏教の変遷が語られ、次回が楽しみな会となりました。

次回予定:8月26日(金)13:00 – 15:00頃まで 八重洲ビル2F会議室C

(保坂 洋 記)

2016年7月11日

「仏法探訪Part2-第3講」

梅雨の合間、曇天の7月1日(金)14:00からDF中会議室に12名の参加者を得て、ミニ勉強会「仏法探訪Part2第3講」が開催されました。茶野講師が何故原始仏教を学ぶことにしたのか、その後生まれた大乗仏教、さらに日本の仏教についてのご自身の考えを述べられ、まとめの内容となりました。

梅雨の合間、曇天の7月1日(金)14:00からDF中会議室に12名の参加者を得て、ミニ勉強会「仏法探訪Part2第3講」が開催されました。茶野講師が何故原始仏教を学ぶことにしたのか、その後生まれた大乗仏教、さらに日本の仏教についてのご自身の考えを述べられ、まとめの内容となりました。

まず、前回配布した資料の基になった書籍の紹介がありました。「法然を語る上、下」町田宗鳳著、NHK出版(2009年)で、茶野講師が今まで読まれた本の中で最も感動した1冊ということです。特に感銘を受けたのは、分裂を繰り返す宗教界に「分裂より融合」を説き、分裂を繰り返すような宗教界では平和を作ることはできないと述べたこと。1人の教祖を奉っている宗教は狂信主義であると断じたこと。また、茶野講師がそれまで不明確だった親鸞が、この本を読んで初めて理解できたことと言われました。皆様への推薦書です。

次に茶野講師が釈迦仏教を勉強した理由について触れられました。

日本仏教を知りたくて勉強したが、いくら勉強しても分からなかった。多くの書を読んだが、引用が大部分で、XX経典に記されているので真であるという記述が多い。しかし、その引用された経典は数百年を要して書かれていて著者も不明で、その内容が真であるかは判断できない。釈迦仏教のみ作者が分かる。釈迦仏教を勉強するしかないと思った。

インドでは釈迦仏教はバラモン教がひれ伏す程すばらしかったのに、大乗仏教になって滅亡しヒンズー教が広まった。また、大乗仏教は中国で大発展したのだがやがて滅びた。日本の仏教はその大乗仏教を崇めている。

大乗仏教では、釈迦仏教には無かった教えが生まれ、さらに日本に入ると変化し、「祈り(=信じなさい=信仰)」「救い」「懺悔」という教えが現れる。釈迦仏教のダンマ(Dhamma)サンスクリット語でダルマ(Dharma)は「根本(魂)」という意味だが、大乗仏教では「法」と訳したためDahmmaが「釈迦の教え」という意味に変化してしまった。釈迦は見たことを述べているだけで教えはない。

釈迦やその後目覚めた偉人は五(六)道輪廻を見たと言うが、釈迦の言葉には「あの世はありません。(この世もありません)」と述べている。茶野講師はこの意味は自身で考えて欲しいと述べ、ご自身は「根本みたいなもの(日本でいう魂)が他の装いをまとうことを表し、たまたま根本が人の肉体の衣を着ているだけという意味」と解釈していると言われました。

釈迦が残した言葉「自燈明、法燈明」の意味はパーリ語で「自分を洲(洪水の中の陸地)にしなさい(=他者に頼るな)」という意味で、大乗仏教の「祈れ」「信じよ」と他に頼る意味と正反対であること。また、釈迦は仏像に祈ってはいけないと言っている。

釈迦仏教から、大乗仏教、日本の仏教と大きく変化している。では、大乗仏教は滅びた間違ったものとして良いのだろうか。釈迦の後に目覚めた偉人が見た世界を述べているのかもしれない。また、目覚めないのに頭の良い人が適当に加筆した部分があるのかもしれない。それは区別できない。

釈迦は祈ってはいけないと言ったが、「日々祈りにより安定した気持ちになり救われている」と言う人も現実にいる。

釈迦の教えから変質したからといって、全てを否定することはできない。

これが、釈迦仏教、大乗仏教、日本の仏教を勉強して現在到達したところであると結ばれました。ここでいったん講座の区切りとし、充電した後の講義再開を期することになりました。

しかしその後……、以下のように第4講を開講することになりました。

****************************

DFでの小生の仏教法話も全部合わせると、十数回に上りました。

直近の3回に於きまして、お釈迦様が我々凡夫に伝えたかった事をお話させて頂きました。

これを話すと仏教に付いて、もう話すこともなくなったと思い、前回で終了とさせて頂きました。

ところが会の終了後、2〜3人の方から、続けることを要望されました。有り難い事と承り、どうしようかと思いました所、この会を始めるときに持った初心を思い出しました。「聞いて下さる方が1人でも2人でもいらっしゃれば、お話しします」。

小生の世迷い言でも、聞いて下さる方が1人でも、2人でもいらっしゃればお話しようと思い直しました。

以上が再開の思いを決めました理由です。以前お話しましたことと、同じ話をしないように努力します。

かなり苦しいことですが、やってみようと存じます。聞いてみようと思われる方はご参加下さい。

大乗仏教、日本仏教、特に仏教伝来の背景などを中心に、お話したいと思います。(茶野浄蓮)

次回第4講は、7月29日(金)13:00八重洲ビル2F大会議室Cです。

(保坂 洋 記)

2016年6月9日

「仏法探訪 Part2 - 第2講」

2016年6月3日(金)14時から16時過ぎまで、八重洲ビルDF中会議室で毎回出席のベテランと初参加のメンバーを交えた17名の参加者を得て、茶野浄蓮講師によるミニ勉強会「仏法探訪Part 2 - 第2講」が開催されました。

2016年6月3日(金)14時から16時過ぎまで、八重洲ビルDF中会議室で毎回出席のベテランと初参加のメンバーを交えた17名の参加者を得て、茶野浄蓮講師によるミニ勉強会「仏法探訪Part 2 - 第2講」が開催されました。

「今日は以下の話をしたいと思います。宗教論にも触れます」と講話が始まりました。

- お釈迦様は何を言わんとして、地獄、天国の話をしたのか

- 六道輪廻を何故勉強するのか

- 釈迦仏教に続いて大乗仏教が出て、さらに日本の仏教が出て来るが、それらの大きな違い

「輪廻の思想は釈迦の前からあり、アーリア人のヴェダに簡単な記述がみられます。釈迦が目覚めて見えたのが五道輪廻で最初に唱えた人物となります。その後他の目覚めた者が見たのが六道輪廻で、新しいものが次々と見えて来きて、終点がないのが特徴です。仏教とは、釈迦とその後の目覚めた人が見た世界を教えてくれることで、宗教ではない。宗教となるのは大乗仏教からです」

「釈迦は人間の世界は苦の世界と言いました。五道の世界は全て苦ですが、地獄、餓鬼の世界に行くほど辛くなるように程度が異なります。人間として生まれたからには地獄、餓鬼の落とし穴に注意。人間として生まれ変わりたいなら「戒」と「施」を実施せよ。五道の外にある涅槃に行きたいなら「禅定」せよと説きます。しかし、5戒として知られていることは当時のインドの事情を反映したもので、そのまま日本人に適用するととんでもない間違いが起こります」

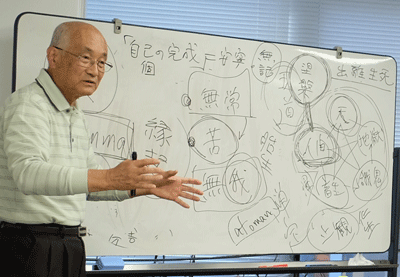

|

| 茶野講師の講話に惹き込まれる参加者達 |

|

| 書いては消しを繰り返しての熱血解説 |

「紀元前3世紀半頃、様々に分かれた部派をまとめるための第3回結集が行われ、議事録「論事」が残っているが、釈迦以外にも仏がいるという考え「十方諸仏」を禁止したが、大乗仏教ではこれが広まり、菩薩、如来、仁王など様々出て来て、それを拝む宗教となりました」

「大乗仏教と同時期にヒンドゥ教が現れ、かなり入交ります」

「法然は宗教家として当時の絶望的な世相にある人々を救うために、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽へ行けると説いたのであって、現在ならばそのようには言わなかったのではないか。宗祖を絶対視して一面的に礼賛することは狂信主義と呼びます(資料)」

輪廻転生に話が戻り、「幼い頃のモーツァルトなど、どう考えても彼の短い人生で習得したものとは思えず、大きな生命の環の中の一つのリングとしか思えないことがあります(資料)。人間が見えるのは可視光線の範囲のみです(電磁波の図を資料で示す)。見えないものも存在するのです。あの世はあるのか? 可視光を超えて感じる人がいる(かもしれない)。しかし、見えるこの世しか信じない人は寂しいと思います。自分には見えないが、見た人が多くいるのだから、考えてみようかなと思います。残された短い時間を次の生のために尽くしたいと思います」と茶野講師は結ばれました。

筆者は、輪廻転生の有無は分かりませんが、自分の子供以外に自分の生き様を反映する次の「生」の可能性があるのなら、しっかり生きようと意欲が湧いてきました。

次回予定:7月1日(金)14:00 – 16:00 2F会議室D(2階のビル共通の会議室です。6階DFオフィスにお集まりいただき、ご案内致します)

(保坂 洋 記)

2016年6月4日

第3回関西DFミニ勉強会

|

2016年5月26日(木)15時から17時までの2時間、パソナグループビル会議室にて第3回関西DFミニ勉強会を開催しました。(参加者は11名)

東京から保坂事務局長が参加、勉強会の冒頭に当日午前中に東京事務所で行われたDF運営会議の詳細についての報告をいただき、関西DFメンバーもその日のうちにDF(東京)との情報共有をすることが出来ました。

ミニ勉強会は、航空業界に詳しい関西DFメンバーの中村洋明さんより「ホンダジェットとMRJ-周辺状況と共に」と題して約1時間半、大変興味深いお話をいただきました。

我々は、航空業界について「これからの時代の産業だ」と大きな夢を抱き、ホンダと三菱航空機に大いに期待を寄せているところですが、欧米の航空業界(メーカー)に比較するとまだ相当の開きがあるのがよく理解できました。

歴史的にみると日本の「ゼロ戦」は当時、技術的にも性能的にも世界最高水準にあったにも拘らず、第2次世界大戦敗戦の結果、戦争を放棄したこと(憲法第9条)、武器輸出(禁止)-非核三原則や、日本の航空業界に対する欧米の厳しい規制など(戦後7年間は「航空」と呼ぶことすら禁じられていた?)もあり、航空機産業においては今や欧米の後塵を拝することになってしまっている。これは自動車産業のその後の発展と比較してみるとその背景が非常によく理解できました。

また、航空機の開発については型式証明(安全性)の承認を欧米から得なければならず、これが難しくて先述2社とも開発が当初計画より4〜5年遅れ遅れになってきている。しかし、いつまでもこれらの背景を理由に日本の航空業界の発展が遅れていることを言うのではなく、むしろ日本として今後もさらに地道に努力していくことが大切だということを全員が気づき、参加者にとっては大変いい勉強会になりました。

次回は、9月6日(火)に第4回関西DFミニ勉強会を開催、講師は関西DFメンバーの金井英夫様にお願いし、テーマは「日本の森林と林業の課題」と決まりました。

引続き、場所を変えての懇親会になりましたが、さらに航空業界のお話の余韻で盛り上がりあっという間に時間が過ぎてしまいました。

(文責:関西DF事務局:谷口擴朗)

2016年4月18日

「仏法探訪 Part2 - 第1講」

2016年4月14日(木)14時から16時過ぎまで、八重洲ビルDF中会議室で22名の参加者を得て、茶野浄蓮講師によるミニ勉強会「仏法探訪 Part 2 - 第1講」が開催されました。

2016年4月14日(木)14時から16時過ぎまで、八重洲ビルDF中会議室で22名の参加者を得て、茶野浄蓮講師によるミニ勉強会「仏法探訪 Part 2 - 第1講」が開催されました。

昨年12月9日以来の講話でしたが、前回の10名から2倍以上の出席者です。冒頭、茶野講師は言われました。「DF会員は、企業で高い地位を得て、それなりの生活を営んできた最も講話がやり難いメンバーですが、回を重ねて人数も絞られてきました。仏教、特に日本では利益を得るために釈迦の教えに無い歪められた解釈が広まっています。そこで、今までの講話で歴史も話し、これからは、真に釈迦はどのようなことを言われたのか、原始仏教を勉強していこうと思っていました。ところが、今回の出席者を見ると、初の参加者もいて人数も多く、難しい内容かもしれません。釈迦の言葉は現代の常識からは「そんなばかな」と思われることも多く含まれるので、理解していただけるのか戸惑っています」。

しかし、その言葉とは裏腹に、歴史、現状、ご自身の考えと分かり易く快調に講話が進みます。

- 「私は釈迦が何を話したのかを追及しています。良い師に恵まれサンスクリット語で学んだことを皆さまに伝えたい(釈迦の言葉はサンスクリット語に似たパーリ語)」

- 「仏教の歴史を資料で説明」

- 「空海が真言密教の最高位を与えられた経緯」

- 「日本に神道がある中で仏教が進展できたのは天皇のサポートがあったこと。聖徳太子は大きな貢献者」

- 「天台密教、真言密教で行われている加持祈祷を釈迦は禁じている。仏教の修行を極めると同じように奇端が身に付くが、それ自体を目的とする加持祈祷は煩悩を焚きつける行為になるので禁じた」

- 「禅宗も偏りがある。瞑想は仏教で実践として重要である。魔訶止観。止は留まっていることで座って考えること。観は見ているものから真理を見出すことで気付きを意味する。今の日本で行っているのは止だが、仏教で真に大切にしているのは観」

- 「釈迦は僧侶に生産活動を禁じた。日本でも寺と神社は広大な土地を保有し、小作人から貢物を得て生活が成り立っていた。ところが戦後GHQの農地解放によって、神社、寺は生きていくためにビジネスを始めることになり、日本の仏教は完全に崩壊した」‥‥ 。

|

| 22名と満席の会場で次第に講話は熱気を帯びます |

そして茶野講師は、自らの体験と今後学ぶための心構えについて以下のように述べました。

「宗教を学ぶには疑問を持つことが大切です。良い講話を聞いたと満足していてはいけません」

茶野講師は学んでいる中で、以下の2点の疑問を持ったそうです。

- 法華経は何故正しいのか?

経典の「ここ」に書いてあるとの説明に、釈迦の言うことを信じるしかないという境地に至った。

- 念仏を唱えていると救われる人の境地は、釈迦の言う覚と同じなのだろうか?

それをよしとしている日本の仏教界はどうなのか?

原始仏教を学ぶ心構えとして、まず源信の往生要集の解説です。「地獄に落ちる条件を明示したため平安時代に大衝撃を与えました。それが大衆に広まってパニックが起きた時、法然は『念仏を唱えれば浄土へ行くことが出来る』と説き、それで大衆は救われました。このように人を救うことが宗教家の努めです」と解説し、しかし、往生要集に記されている地獄の説明と落ちる条件などは実にくだらない内容だと思ったと言われました。ところが、パーリ語で書かれた原始仏典「南伝大蔵経」の髙楠順次郎訳を読むと、往生要集の内容がそのまま載っていることを発見し驚いたそうです。

|

| 白坂に踊る解説の文字 |

最後に、茶野講師は出席者にこう問い掛けました。

「原始経典を学ぶとすると、このようなことを学ぶことになります。私自身がアホと感じた内容ですが、皆さんはそれを学びますか?次に2つの疑問が湧いてくると思います」。

- 釈迦の言葉を信じて良いのか?

- 南伝大蔵経は真に釈迦の言葉が記されているのか?

私は釈迦の言葉は信じるしかないと結論しました。

「これからの講話は、皆さまの頭をガラッと変えないと理解できません。恐らく皆さんは、地獄の存在など信じず、死んでしまったら全てが終わると考えていると思います。事前に浄土、地獄のことを勉強して逝くか、逝ってからその存在に気が付くか、どちらかを選んで下さい」

大笑いして第1講がお開きとなりました。

次回予定:6月3日(金)14:00から DF会議室

(保坂 洋 記)

2016年3月25日

第2回関西DFミニ勉強会

第2回関西DFミニ勉強会が2月23日(火)パソナ5階会議室で開催されました。

今回は関西DFメンバー田邉忠夫さんの講師による関西DF自前講師の勉強会で、さらに東京からは真瀬代表、近藤勝重さん、合田隆年さんにもご出席いただき合計13名参加による勉強会となりました。

冒頭、真瀬代表からのご挨拶に続いて近藤さんから「経営者コンシエルジェ事業について」概要をご説明いただいた後、田邉さんから「大阪弁アラカルト」と題して非常に参考になるお話を聞かせていただきました。

まず本題の「大阪弁」のお話に入る前に番外編として、田邉さんご自身のこれまで数々の体験されてこられた人生の到達の境地〈心境〉について、鴨長明「方丈記:ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず〜云々」、平家物語「祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり〜云々」。若くして亡くなられた詩人、しかしながら、ものの見事に世の中の本質を見抜いていた金子みすず、この金子みすずの世界から「こだまでしょうか〜いいえ、誰でも」「私と小鳥と鈴と〜みんなちがって、みんないい」等を引用され、心洗われるお話をいただきました。

田邉さんのお人柄がひしひしと伝わってきた関西DF自前勉強会の素晴らしいスタートになりました。

本題の「大阪弁アラカルト」についても含蓄深いお話がつづき、お仕事にお忙しかった人生なのにいつ研究をされたのだろうと思うことばかりでした。

「船場言葉の特徴」「はん」の法則、言い回しの「妙」、ひとひねり、ふたひねりもある「洒落言葉」の数々、中身があり過ぎて何を例挙すべきか迷うほどでした。

取敢えずいくつかの例をあげてみますと

「雨降りの太鼓」‥‥ 湿ってドンと鳴らない⇒「ドンならん」→「どうにもならない」

「夏の蛤」‥‥ 夏の蛤はすぐに「身は腐る」けど「貝は腐らない」⇒「見くさるけど、買いくさらん」→「見てくれるけど買ってくれない」等など時間の経つのを忘れてしまうほど楽しく、面白く、有意義な中身でした。

大阪人〈関西人〉も頭のいい、知恵がある人間が多くいるんだと再認識した次第です。

ミニ勉強会の後30分程度、下記3点関西DFの今後の活動の仕方について議論をいたしました。

- 来年度DF創設15周年になる。真瀬代表からのこれを機に関西DFをできれば支部に格上げしたいとのお話を受け、現在15名体制を30〜50名体制になるよう関西DF会員を増強しよう〈各人1〜2名程度新会員を勧誘〉

- 今後も関西DFのミニ勉強会を3ヶ月毎に開催することで続けていきましょう。

次回日時:5月26日(木)で、15:00〜17:00

講 師:関西DFメンバーの中村洋明さんにお願い。

テーマ:仮「ホンダジェットと三菱MRJ」

- 次々回以降

8月、講師:関西DFメンバー金井英夫さん(金井さんの専門分野から)

11月、講師:関西DFメンバー瀬谷洋子さん(瀬谷さんの専門分野から)

勉強会終了後はパソナグループ1Fの「滝の間」にて参加者全員で懇親会を開催、前回同様関西DF会員の赤司さんのマジック実演つきで、本当に楽しいひと時であっという間にお開きの時間となってしまいました。

(文責:谷口擴朗)

2016年3月13日

「所得税の確定申告」

|

| 難しい税制を易しく解説する山田講師 |

2月15日(月)10:00 – 12:00、DFオフィスにて山田俊雄講師(DF会員、税理士)によるミニ勉強会「所得税の確定申告」が行われました。実は本ミニ勉強会は1月21日に予定していましたが、山田講師のインフルエンザのため延期したものです。出席者は8名とコンパクトになり、元東京国税局調査官、現在は税理士事務所を営む本テーマにうってつけの講師によるタイムリーな勉強会はとても濃い内容となりました。

所得税とは、所得の種類、青色申告と白色申告、青色申告の特典、減価償却費、利子所得・配当所得、金融所得課税の一体化、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、所得税額の計算、損失の繰越控除、所得控除、税額控除と続きます。

途中手を挙げての質問もありましたが、個人的な内容に触れることも多いため、終了後に講師と聴講者で名刺交換、後日改めて個人的な質問をすることにしました。それでも今日は良い機会と捉え、講師に質問するために順に並んだ列ができました。

|

| 適切な確定申告を目指す真剣な聴講生のみなさん |

(保坂 洋 記)